斯人已逝,诗歌永存:记《求你为我造清洁的心》作者的短暂一生及福音事工

作者:徐彬

前言▶ 1982年7月28日傍晚,一架双引擎小飞机,在美国德克萨斯州的一座私人机场刚起飞才不到30秒就失控下坠,坠机后所产生的火焰顿时化作冲天而起的炽烈火海;片刻间,机上所有乘客连同驾驶员一起被大火无情地吞噬。在这场空难中不幸丧生的乘客中就包括我今天要介绍的年轻福音音乐家基斯·格林(Keith Green 1953-1982) 。尽管他的生命定格在28岁那年,但他生前所创作的诗歌却并没有因为这场空难而化为虚无,而是穿越了时空和死神的屏障,在无数后来人的心灵深处回响,激励着人们去回应上帝的呼召,活出与福音相称的生命。以下就让我们一起走进他那短暂但却璀璨的人生之路,并了解他这首用生命之光所写的灵魂之歌 《求你为我造清洁的心》(Create in Me a Clean Heart)。

(一)少年和神童

基斯·格林1953年出生于纽约布鲁克林的希普斯黑德湾(Sheepshead Bay)一个犹太裔的家庭,3岁时随家人搬迁至加利福尼亚毗邻好莱坞的圣费尔南多谷(San Fernando Valley)定居。他的父亲在洛杉矶音乐制作行业工作,母亲是乐队的一名歌手,外祖父更是一家摇滚唱片公司的创始人。家庭厚重的音乐氛围早早为他埋下了艺术的种子。

在我介绍过的众多圣诗歌作者中,虽不乏自幼展现音乐天赋者,但能称得上音乐神童的却是凤毛麟角,但格林却当之无愧。他2岁时唱歌就能够跟上音准;6岁起就开始自己创作歌曲,并先后学会了钢琴与吉他;8岁首次登台参与演出舞台剧《杜鹃之时》(The Time of the Cuckoo);10岁在《音乐之声》剧中担任角色;到11岁时,他出色的歌唱才华已引起伦敦知名唱片公司“Decca Records”的注意,主动与其签约,并于次年为他发行了个人单曲《Cheese and Crackers》。一时间,格林成为美国青少年中的耀眼新星。美国作曲家、作家和出版者协会(ASCAP)接纳他成为该协会最年轻的成员;《少年郎》(Teen Magazine)杂志将其照片作为封面;《杰克·本尼秀》(The Jack Benny Show)和《乔伊·毕晓普秀》(The Joey Bishop Show)等知名电视节目也纷纷邀请他出镜。

下图为上世纪六十年代的一本《少年郎》杂志封面以及《杰克·本尼秀》主持人的照片▼

(二)迷失和救赎

然而,年少就出名也导致了格林在音乐之路上很快就碰到了“瓶颈”。几年后唱片行业因为不知道该如何给他这个年龄层次的“艺术家”包装定位,而逐渐失去了和他合作的兴趣。与此同时,格林自己对将来的发展前途也开始感到迷茫,沮丧地认为在音乐这条路上他已经走不下去了。

此后的格林,生活轨迹开始急转而下。那时的美国恰逢“嬉皮士”潮流兴起,于是他也被其所裹挟,在15岁那年离家出走,去追求所谓的完全的个人自由。在那时的他热衷于旨在突破传统两性关系道德约束的“自由之爱运动”(Free Love Movement),甚至还不惜去尝试毒品和迷幻药物,试图在迷失中去寻找自我。

在那段叛逆的岁月里,格林的内心其实从未真正平静过。他父母亲虽然是犹太人但却是新教“基督教科学派”(Christian Scientists)的信徒,因此从小他就对新旧约圣经的教导就略有所知。在他心灵深处仍然没有泯灭找到精神归宿的渴慕,也期盼能够真正找到可以承载他音乐灵魂的更高人生目标。就在这时,一位年轻女子走进了他的生命,那就是后来成为他妻子的梅洛蒂. 斯泰纳 (Melody Steiner)

梅洛蒂的家庭背景颇具传奇色彩。她父亲在二战时期是美军海军陆战队的一名老兵,战后曾以狩猎捕鱼为生,后转行当工人。母亲是犹太人,其父曾是沙俄时期的犹太“拉比”(教授圣经的老师);后因社会上的反犹浪潮而被官方迫害甚至追杀,携家带口经历艰难险阻终于在乌克兰的敖德萨港搭上最后一艘犹太难民船,辗转来到美国。梅洛蒂的母亲便是他们抵美后所生的第一个孩子,长大后在一家会计师事务所工作。

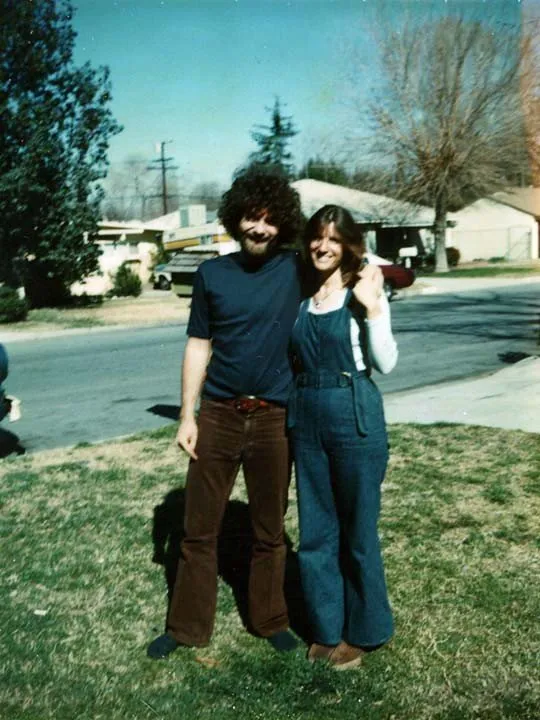

作为犹太人家的孩子,梅洛蒂从小对耶和华上帝的概念并不陌生,也曾经去过犹太教教会的安息日学校,但总觉得神离她很远。年轻时她一度迷上东方哲学和占星术,甚至还曾经随一些佛教徒赴日本朝圣,试图探寻大千世界背后的奥秘。大学毕业后她曾在洛杉矶好莱坞的一家服装公司做设计师;后来去了一家影音制作公司;同时也是一名业余作曲家。就在那里,她遇到了格林。因为在文化、音乐和对灵性世界的探索上有着诸多的共同爱好,两人很快坠入爱河,并于1973年步入了婚姻殿堂。

婚后这对年轻的夫妇一直没有停止他们过去的精神探索之路,也去过好几个教会。但每当牧师讲到耶稣的神性时,他们就会离开,直到在一年半后的某一天,一位名叫肯·古利克森(Kenn Gulliksen)的人邀请他们参加一个叫“葡萄园”的家庭查经班(Vineyard Bible Study;后发展成为“葡萄园教会”)。就在那天晚上格林被圣灵感动,欣然举手决志,承认自己是个得罪神的罪人,愿将生命交托于耶稣基督。当梅洛蒂看到丈夫决志时也有心动,一度想举起手来;但一想到自己犹太人的身份和家族当年受迫害的历史,便在犹豫中放弃了。但到了第二周查经时,她和丈夫一样勇敢回应了福音的呼召,承认耶稣就是圣经中犹太人数千年所盼望的那位救主弥赛亚。几个月后他们双双在附近的海水中完成了受洗;从那一刻起,他们的生命彻底得以转变,成为在基督里重生的犹太信徒。

婚后这对年轻的夫妇一直没有停止他们过去的精神探索之路,也去过好几个教会。但每当牧师讲到耶稣的神性时,他们就会离开,直到在一年半后的某一天,一位名叫肯·古利克森(Kenn Gulliksen)的人邀请他们参加一个叫“葡萄园”的家庭查经班(Vineyard Bible Study;后发展成为“葡萄园教会”)。就在那天晚上格林被圣灵感动,欣然举手决志,承认自己是个得罪神的罪人,愿将生命交托于耶稣基督。当梅洛蒂看到丈夫决志时也有心动,一度想举起手来;但一想到自己犹太人的身份和家族当年受迫害的历史,便在犹豫中放弃了。但到了第二周查经时,她和丈夫一样勇敢回应了福音的呼召,承认耶稣就是圣经中犹太人数千年所盼望的那位救主弥赛亚。几个月后他们双双在附近的海水中完成了受洗;从那一刻起,他们的生命彻底得以转变,成为在基督里重生的犹太信徒。

上图为格林和梅洛蒂热恋时所摄的照片▲

(三)事工和使命

不同于许多信主后便一心专注于圣诗创作的音乐人,信主之后格林首先是身体力行去活出基督徒应有的生命见证。他和妻子经常敞开家门,挨家挨户地邀请社区的居民前来共享餐点,然后一同研读圣经。有一天他俩在路上遇到一名逃离家暴的年轻孕妇,于是便把她带回家中居住,亲自照顾她。接下来他们又主动去街头寻找那些吸毒成瘾、意外怀孕及无家可归的”问题”青少年,把他们接到家中,用爱心和关怀陪伴他们,引导他们去认识耶稣,从而悔改归正。为了容纳和帮助到更多有需要的人,他们陆续租用或购置了六套房屋,并添置了许多三层床来供这项事工所用。同时,他们还争取到一些企业捐赠的无标签罐头和食物,来保障所有入住者的生活供应。不久之后,他们接纳的人数已经达到75人之多。

1977年,格林和梅洛蒂将这项事工正式命名为“末日事工”(Last Days Ministries),并且专门为其创办了一份同名刊物。同时,格林还开始了他的诗歌创作和音乐事奉。信主之后,格林不再将音乐当作荣耀自己的工具,而是视其为敬拜神、服事人、呼召人信主的恩赐。他创作的许多诗歌也很快列入福音音乐流行榜的前列。

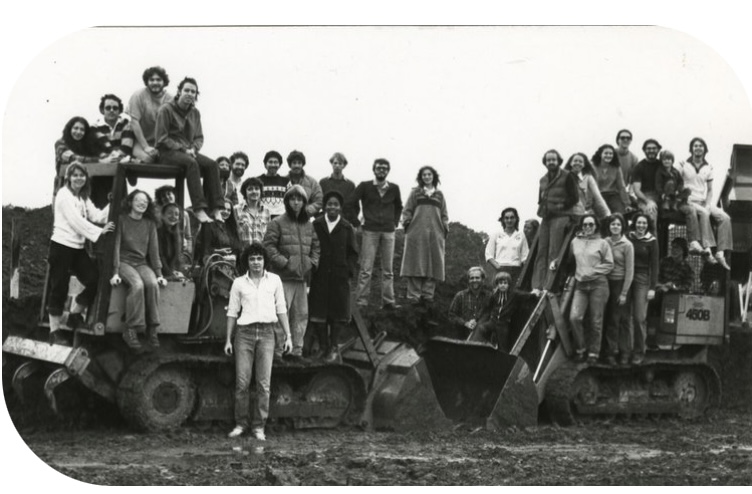

随着“末日事工”入住者人数的扩大,格林夫妇越来越意识到需要远离城市的喧哗和诱惑,找到一个更大更安静的事工厂所的重要性。到1979年他们终于在德州东部林德尔附近的加登谷找到了合适的地方。他们先后在那里购置了140英亩的牧场。所购地产上不但有不少住宅设施,还有一个私人机场;因此除了已有的事工也可以开放给其他教会或团契作为灵修和退修会所用。

在这片土地上,格林和梅洛蒂的生活变得更加忙碌了。经过他们的努力,多项建筑及设施已经建成,不少新的事工规划正在筹备之中。格林在各地举办的诗歌演唱会,也从最初的只有20人参加的小规模到后来发展到最多时有一万二千人与会的大型活动。进入1982年后,他俩计画在秋天举办一次旨在号召信徒走出舒适区去面对世界挑战的大型诗歌巡回演唱会,为此已经预定了各地相关的场所… 。

下图为格林在德州的事工团队集体照▼

(四)悲剧和原因

然而一场悲剧就在此时骤然来临。那就是本文一开始所述的坠机事件。笔者综合了包括官方坠机调查报告以及格林遗孀梅洛蒂的回忆,尽可能将那天的悲剧发生过程及事故原因还原如下。

1982年7月28日那天,格林的基地迎来了一批客人,他们是约翰·斯莫雷(John Smalley)夫妇以及他们的子女。斯莫雷是格林在加州葡萄园教会时就认识的“植堂牧师(“Church Planter”,即专以开拓新教会为己任的牧师),此次是前往康涅狄格州的途中,顺道来探访老友并参观他的事工基地。热情好客的格林早前就承诺过要带他们乘飞机俯瞰牧场;斯莫雷2-12岁的六个孩子,更是为此兴奋不已。

接近傍晚时分,格林打电话给飞机驾驶员唐·伯梅斯特(Don Burmeister),让其做好飞行准备。临出发前格林还赶回家中,想带上全家人陪同客人一起飞行。无奈当时梅洛蒂已经怀孕六周,随行很不方便;小女儿丽贝卡(Rebekah)才一岁又离不开母亲,最后只是带上近四岁的乔西亚(Josiah)和2岁的贝斯(Beth)同行。

此时离落日还有一小时,能见度良好。主客11人先后登上了那架租赁的塞斯纳414双引擎飞机。七点一刻左右飞机开始在跑道上滑行,转道后引擎开始轰鸣,接着机头抬升,机身离地起飞。然而意想不到的事情突然就发生了。起飞才二十几秒,飞机就随着不正常的剧烈震动而突然失去升力。紧接着飞机就开始倾斜下坠,并在距离起飞点仅4223英尺处撞上了附近森林一棵30英尺高的树;因起飞前刚装满了燃油,飞机落地后随即引起了冲天的熊熊大火,机上连同驾驶员在内的12人无一人生还….。

事后国家运输安全委员会(NTSB)完成的调查报告(编号FTW82AA299)表明,导致悲剧的主要原因是飞机严重超载。该型号的飞机设计是7人座,但登机人数却有11人,按旅客总重量核算超载多达455磅。驾驶员虽然是从空军飞行员退伍,但却没有参加过塞斯纳机型的飞行训练学校课程以及相关的安全培训;驾驶机型的飞机也仅有59小时的副驾驶和2小时正驾驶的飞行经验。此外,机上乘客所坐位置前后分布的不平衡,以及飞机的“短距离起飞和着陆装置”(STOL)可能未加启用等因素也是造成飞机失控的间接原因。

下图为飞机坠毁现场所摄的照片▼

(五)诗歌和影响

尽管这场空难悲剧夺去了基斯·格林年仅28岁的生命,但他生前所创作的诗歌和音乐却不但没有随之离去,而是如同明亮的晨星,引导了无数人的信仰探索之路,并激励了千万信徒的属灵生命成长。

在格林和两个孩子去世以后他的妻子梅洛蒂克服了常人难以想像的人伦之痛而继续将格林的事工推动下去。当年秋天她在全美各地举办了纪念格林的巡回音乐会,吸引感动了三十多万观众。同时,她精心整理了格林的生前的作品并以《耶稣命令我们去》(Jesus Commands Us to Go)的专辑名,在1984年予以出版。在这本诗集中收集了许多格林当年的成名曲,其中包括《你把爱放在我心》 (You Put This Love in My Heart)、《柔软你的心》(Soften Your Heart)、《美丽的神》(Oh Lord, You’re Beautiful)、《爱的突破》(Your Love Broke Through)、《安息在光里》(Asleep In The Light)等。但时至今日在世界各地教会传唱最多的还是这首《求主为我造清洁的心》(Create in Me a Clean Heart)。

诗歌的歌词是取自《诗篇》51篇的10-12节,这是当年大卫在被先知拿单指责通奸和谋杀罪后,祈求内心的洁净和恢复与上帝关系所发出的迫切祷告。在整个大卫诗歌中,这段经文的属灵影响力被人认为仅次于诗篇23篇。经文是:「神啊,求你为我造清洁的心,使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我,使我离开你的面;不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐,赐我乐意的灵扶持我。」

虽然史料上并没有留存格林为何为这段经文谱曲的记录,但我们仍然可以从前面介绍的内容来探索他创作时的心声,因为大卫的这段祷告也是他个人的信仰旅程与事工宗旨的真实写照。他年少时曾迷失在罪中,后来经历了神的赦免与救赎;信主后他所创立的“末日事工”也是要将福音的大能带给那些仍被罪捆锁、活在黑暗中的人。正因为有这些深刻的属灵经历,格林才能在创作中与大卫诗篇中的祷告情感产生强烈共鸣,从而谱写出这首打动了无数人的旋律。

如果要用一个辞汇来概括格林诗歌的旋律特点,那就是它的朴实。他在创作中从不追求复杂的编曲,而是通过朴实无华的旋律去配合歌词的内容,以增强诗歌的属灵信息,唤醒人们对神的敬畏与回应。在这首诗歌里他就是使用了这种 方式使大卫的祷告成为全诗的焦点,并通过不断重复及如泣如诉的旋律,去突出大卫向神认罪、悔改、祈求时发自内心的那份恳切与谦卑,以及愿意洁净自己,继续亲近神事奉神的真诚和坚定,从而使其成为祷告诗歌中的难得佳作。

方式使大卫的祷告成为全诗的焦点,并通过不断重复及如泣如诉的旋律,去突出大卫向神认罪、悔改、祈求时发自内心的那份恳切与谦卑,以及愿意洁净自己,继续亲近神事奉神的真诚和坚定,从而使其成为祷告诗歌中的难得佳作。

诗歌发表后迅速流传开来,并被翻译成各国语言,成为无数教会和敬拜聚会中的经典曲目。诗歌清楚地传递了这样的信息,一个人无论是犯了何种罪过,只要真心悔改,上帝必赦免他,赐给他清洁的心和正直的灵来充分享神的救恩之乐。由此这首诗歌也成为无数信徒在软弱、悔改、寻求更新之时的共同祷告。在美国印第安那州得监狱里,这首诗歌甚至还成了那些渴慕得到救赎的犯人们最喜欢的歌曲。

▲格林在诗歌音乐布道会上弹琴和歌唱的照片

(六)生命和永恒

格林之所以能够在他短暂的生命中创作出众多的感人诗歌是和他在创作时真诚的态度和在信仰上严格的自我要求分不开的。一位曾在“末日事工”与他同工过的弟兄这样评论格林,说“他在台上和台下完全是一样的;你所看到的就是他;他所做的一切都是真诚和真实的。”格林本人也这样说过:“如果你用嘴赞美和崇拜耶稣,而你的生活没有赞美和崇拜他,那就有问题了!”他一直坚持把“荣耀那唯一配得荣耀的圣者”作为“音乐事工者最重要的目标!”为了让他的诗歌能够更加符合神的心意,他在每次录制作品期间,都会组织同工为其祷告。他曾经对喜欢他的音乐的听众这样说过:“如果我的音乐和我的人生无法激起你们对上帝的渴慕之心,或者不能让你们更彻底地献身于耶稣,那么我会后悔自己的创作和录制,哪怕只是一首歌!” 为了洁净自己的服事之心,他还毅然决定停止了向公众出售他的唱片,改为“自由奉献”模式;任何人无论贫富,只要愿意听都可以免费索取。而这种艺术与生命的高度统一,正是格林的诗歌音乐能够特别感动人心的奥秘。

在结束本文前我想有些读者会发出这样的感叹:上帝为什么在那天没有阻止这场悲剧的发生?28岁的生命正是年富力强服事主的大好时期,如此年轻的生命在这样的惨剧中离世实在令人痛惜!对此笔者无法给出确切的答案,但我明白,信徒的死亡在常人的眼中或许是生命的结束,但在神的眼中,却是进入荣耀的一道门槛。正如《启示录》中所记:「我听见从天上有声音说:“你要写下,从今以后,在主里面而死的人有福了!”圣灵说:“是的,他们息了自己的劳苦,作工的果效也随着他们。”」我更相信在那熊熊大火燃烧前那瞬间,格林的灵魂已被神接回了天家,从此在天堂和天使一起继续用他的诗歌和歌声在敬拜赞美主。

格林生前曾经说过这样一句并不合他那时年龄的话:“当我死的时候,我只希望人们记住我是一个基督徒。” 谁也没想到这句话竟成了他留给世界最朴素、也是最真实的自白。离他去世的时间已经过了四十几年,如今世上无数人仍然还记得他的名字,他曾经说过的话,和他在主里忠心的事奉,还在唱他创作的诗歌;而且总有一天我们还会在天上永恒的家乡见到他,与他一起赞美敬拜我们的主耶稣!阿们!

让我们一起来聆听这首诗歌。

莱恩菲尔德。因家境贫寒,他少年时需在农忙季节协助家中农务,仅在冬季才能前往学校就读。16岁那年他进入相当于大学预科的沃基根学院(Wauconda Academy)学习。毕业后他先是在沃基达的一家学校担任了一段时期老师,接着在1858年被密歇根大学正式录取,成为一名医科专业的学生。眼看长久以来期望成为一名治病救人的医生的梦想在不远的将来即将成真,然而就在读医期间他的身体出现了问题,以至于他不得不中途休学。

莱恩菲尔德。因家境贫寒,他少年时需在农忙季节协助家中农务,仅在冬季才能前往学校就读。16岁那年他进入相当于大学预科的沃基根学院(Wauconda Academy)学习。毕业后他先是在沃基达的一家学校担任了一段时期老师,接着在1858年被密歇根大学正式录取,成为一名医科专业的学生。眼看长久以来期望成为一名治病救人的医生的梦想在不远的将来即将成真,然而就在读医期间他的身体出现了问题,以至于他不得不中途休学。 接着我来介绍这位韦伯斯特。他1819年出生于美国新罕布夏州的曼彻斯特附近,自幼就展现出非凡的音乐天赋,通过自学就掌握了小提琴、长笛与打击乐器的演奏技巧。完成初中教育后他进入位于家乡不远的彭布罗克学院(Pembroke Academy)。这是一所成立于1818年的私立预科学校,以注重文学与艺术教育而闻名;在这里,韦伯斯特初步接受了学术与音乐训练,为他日后走上专业音乐之路打下了必要的基础。1840年,他前往波士顿音乐学院深造,师从美国圣乐教育改革的先驱洛厄尔·梅森(Lowell Mason)与乔治·詹姆斯·韦布(George J. Webb)等大师。毕业后他一度活跃于美国东北部的音乐界,指挥过一个名为“欧洲人”的四重奏乐团,并作为歌手在各地巡回演出,深受观众喜爱。

接着我来介绍这位韦伯斯特。他1819年出生于美国新罕布夏州的曼彻斯特附近,自幼就展现出非凡的音乐天赋,通过自学就掌握了小提琴、长笛与打击乐器的演奏技巧。完成初中教育后他进入位于家乡不远的彭布罗克学院(Pembroke Academy)。这是一所成立于1818年的私立预科学校,以注重文学与艺术教育而闻名;在这里,韦伯斯特初步接受了学术与音乐训练,为他日后走上专业音乐之路打下了必要的基础。1840年,他前往波士顿音乐学院深造,师从美国圣乐教育改革的先驱洛厄尔·梅森(Lowell Mason)与乔治·詹姆斯·韦布(George J. Webb)等大师。毕业后他一度活跃于美国东北部的音乐界,指挥过一个名为“欧洲人”的四重奏乐团,并作为歌手在各地巡回演出,深受观众喜爱。

神学院毕业之后艾克理先后在宾夕法尼亚州和加州的几家教会担任牧师。在服事中他将自己深厚的音乐造诣融合在教会的敬拜之中,不断探索如何用诗歌和音乐去表达福音的真理,见证那荣耀和复活的基督。在他的带领之下,教会的每一次主日敬拜都成了会众的属灵盛宴。

神学院毕业之后艾克理先后在宾夕法尼亚州和加州的几家教会担任牧师。在服事中他将自己深厚的音乐造诣融合在教会的敬拜之中,不断探索如何用诗歌和音乐去表达福音的真理,见证那荣耀和复活的基督。在他的带领之下,教会的每一次主日敬拜都成了会众的属灵盛宴。

这段迟来的婚姻似乎给海伦带来了幸运;1911年当她带着德国丈夫返回美国后很快在乐坛上崭露头角,成为一个全美国知名的音乐家。她频繁在各地举办巡回音乐会,甚至还特地被邀请前往军营慰劳士兵,演唱流行爱国歌曲,所到之处都大受欢迎。作为一名虔诚的基督徒,她也始终没有忘记将她的恩赐用来事奉主,不但经常在各地的教会演唱圣诗,而且还创作了许多赞美诗歌。因她在声乐方面的突出才华,芝加哥穆迪圣经学院特地聘请她担任学院的声乐教授;同时穆迪布道团队的诗班指挥,著名圣乐家桑迪也专门请她来带领一个女子合唱团。除此之外,她还创作了不少福音文学作品,其中一本儿童读物《圣经的故事》一度还成了全美当时的畅销书。

这段迟来的婚姻似乎给海伦带来了幸运;1911年当她带着德国丈夫返回美国后很快在乐坛上崭露头角,成为一个全美国知名的音乐家。她频繁在各地举办巡回音乐会,甚至还特地被邀请前往军营慰劳士兵,演唱流行爱国歌曲,所到之处都大受欢迎。作为一名虔诚的基督徒,她也始终没有忘记将她的恩赐用来事奉主,不但经常在各地的教会演唱圣诗,而且还创作了许多赞美诗歌。因她在声乐方面的突出才华,芝加哥穆迪圣经学院特地聘请她担任学院的声乐教授;同时穆迪布道团队的诗班指挥,著名圣乐家桑迪也专门请她来带领一个女子合唱团。除此之外,她还创作了不少福音文学作品,其中一本儿童读物《圣经的故事》一度还成了全美当时的畅销书。

1888年3月,伊莎贝拉和另外两个同样出身于富裕家庭出身的女性来到了阿尔及利亚。她们三个人都不懂阿拉伯语,也不认识任何一个当地人;甚至因为过去在家里有专门的佣人她们从来都没有做过家务。但就这样,这三个单身女性来到了这片贫穷、落后,伊斯兰教占统治地位的沙漠国家,从头做起开拓针对阿拉伯妇女的宣教事工。其中的一位女性在不久之后就因无法忍受恶劣环境而返回英国,但伊莎贝尔却一直坚持了40年之久。

1888年3月,伊莎贝拉和另外两个同样出身于富裕家庭出身的女性来到了阿尔及利亚。她们三个人都不懂阿拉伯语,也不认识任何一个当地人;甚至因为过去在家里有专门的佣人她们从来都没有做过家务。但就这样,这三个单身女性来到了这片贫穷、落后,伊斯兰教占统治地位的沙漠国家,从头做起开拓针对阿拉伯妇女的宣教事工。其中的一位女性在不久之后就因无法忍受恶劣环境而返回英国,但伊莎贝尔却一直坚持了40年之久。

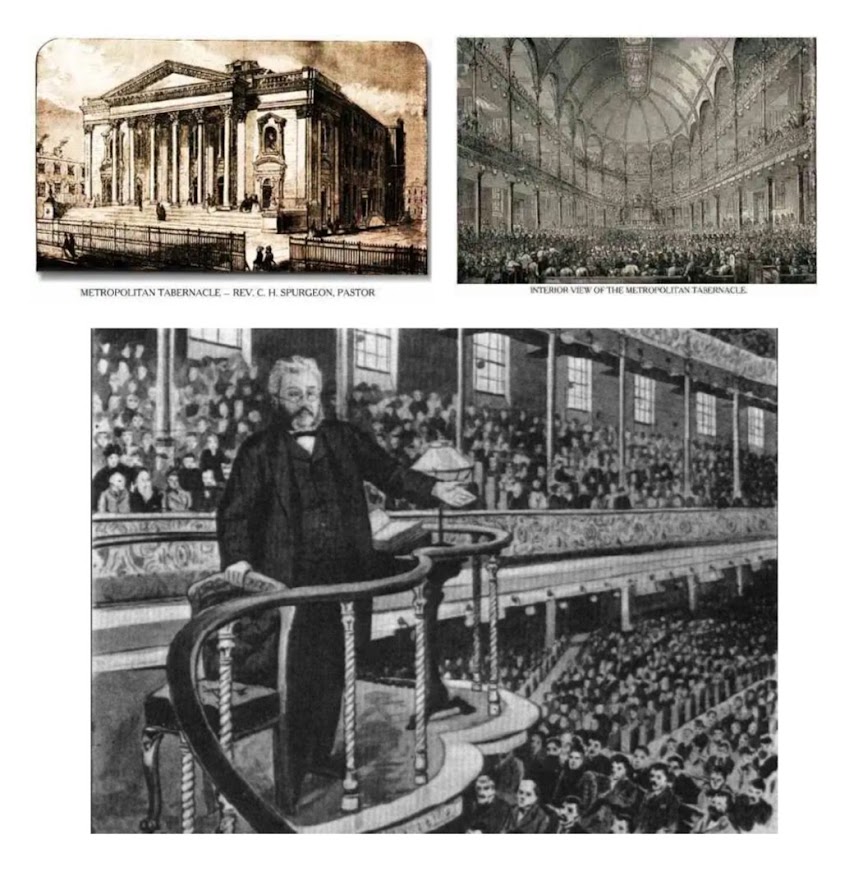

傅尔敦是在加入这家教会的第二年完成的受浸仪式。一年后他又进了由教会创立的“牧师学院”(“Pastors’ College”,后来改名为“Spurgeon’s College”,即“司布真学院”)接受神学装备,他也因此成了司布真的学生。在此期间,司布真的神学理念、讲道风格,以及对福音传播的热忱不但深深地感染了他,也给他后来的生命轨迹带来重大的影响。

傅尔敦是在加入这家教会的第二年完成的受浸仪式。一年后他又进了由教会创立的“牧师学院”(“Pastors’ College”,后来改名为“Spurgeon’s College”,即“司布真学院”)接受神学装备,他也因此成了司布真的学生。在此期间,司布真的神学理念、讲道风格,以及对福音传播的热忱不但深深地感染了他,也给他后来的生命轨迹带来重大的影响。

《永不弃我的爱》诗歌发表后为其完成谱曲的是阿尔伯特·皮斯 (Albert L. Peace1844-1912) 。皮斯从小是一名音乐神童,六岁开始学习管风琴,九岁时就成了当地教堂的管风琴琴师。他从未受过正规的音乐教育,后来却成为苏格兰著名的管风琴大师和作曲家。(一些中英文文章误将其说成是牛津大学毕业的音乐博士)麦瑟森对他的创作有过很高的评价,甚至将这首诗歌之所以成名的原因归功于他创作的音乐。

《永不弃我的爱》诗歌发表后为其完成谱曲的是阿尔伯特·皮斯 (Albert L. Peace1844-1912) 。皮斯从小是一名音乐神童,六岁开始学习管风琴,九岁时就成了当地教堂的管风琴琴师。他从未受过正规的音乐教育,后来却成为苏格兰著名的管风琴大师和作曲家。(一些中英文文章误将其说成是牛津大学毕业的音乐博士)麦瑟森对他的创作有过很高的评价,甚至将这首诗歌之所以成名的原因归功于他创作的音乐。 诗歌与亮光

诗歌与亮光

从约翰的成长过程中我们可以清楚地看到他父亲在身上的种种影响。他19岁时就大学毕业,又继续念完了硕士学位,弥补了他父亲当年作为新移民无力接受大学教育的缺憾。毕业后因他所学的一直是文学,故先去了纽约时报担任记者;但那时他的心愿还是想去报考哈佛法学院,有朝一日能和他父亲一样成为一名好律师。然而经过两年下来的思考沉淀,最后他还是下决心放弃去攻读法律,改为直接在纽约的圣公会总神学院学习神学,以实践自己一辈子服事神的心志。在这决策的背后,人们似乎又可以看到其父亲经历中的某个缩影。

从约翰的成长过程中我们可以清楚地看到他父亲在身上的种种影响。他19岁时就大学毕业,又继续念完了硕士学位,弥补了他父亲当年作为新移民无力接受大学教育的缺憾。毕业后因他所学的一直是文学,故先去了纽约时报担任记者;但那时他的心愿还是想去报考哈佛法学院,有朝一日能和他父亲一样成为一名好律师。然而经过两年下来的思考沉淀,最后他还是下决心放弃去攻读法律,改为直接在纽约的圣公会总神学院学习神学,以实践自己一辈子服事神的心志。在这决策的背后,人们似乎又可以看到其父亲经历中的某个缩影。

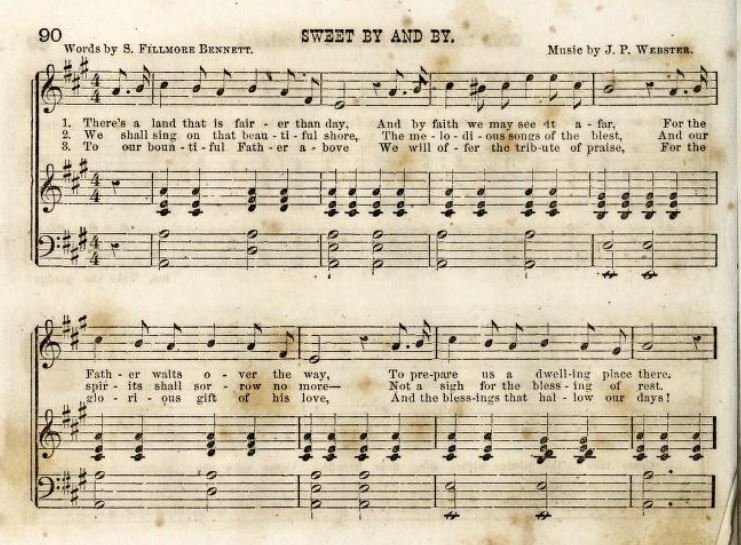

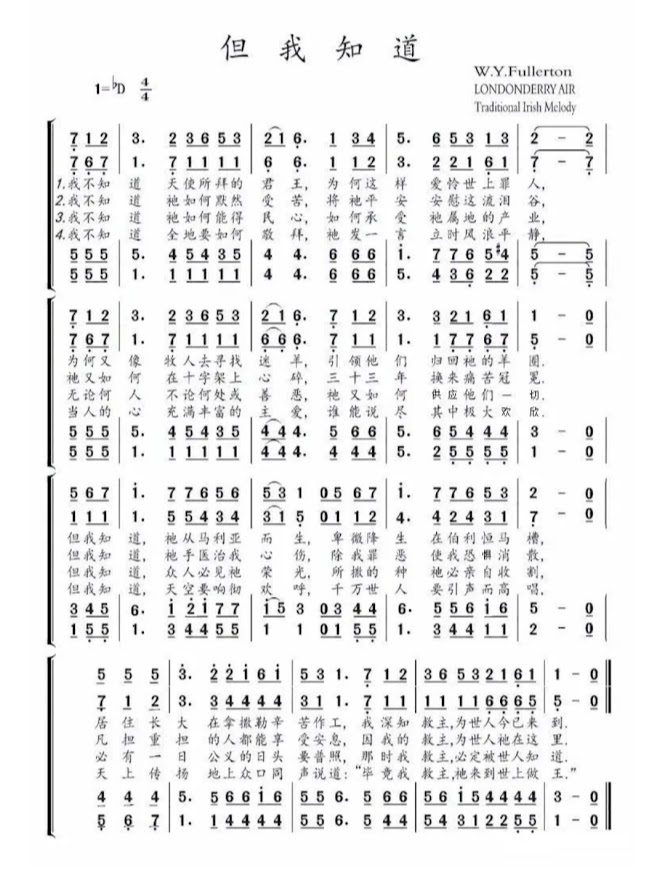

现在我们一起来欣赏这首诗歌。

现在我们一起来欣赏这首诗歌。

一家教会参加聚会;到了出发的时间,由比尔开车,驾驶著新买的“德索托”汽车一路顺风地前往目的地。在经过麦弗镇后不久,对面车道驶来的一辆油罐车突然失控,越过马路中线,直接朝他们冲了过来。比尔根本来不及作出反应,那辆车就撞上了他们,造成整辆“德索托”几乎被毁。(右图是1944年生产的“德索托”汽车的式样)

一家教会参加聚会;到了出发的时间,由比尔开车,驾驶著新买的“德索托”汽车一路顺风地前往目的地。在经过麦弗镇后不久,对面车道驶来的一辆油罐车突然失控,越过马路中线,直接朝他们冲了过来。比尔根本来不及作出反应,那辆车就撞上了他们,造成整辆“德索托”几乎被毁。(右图是1944年生产的“德索托”汽车的式样)

当时约翰驾驶的飞机在途中遇到了他平生所见最大的一次暴风雨。他根本无法按照飞行手册所指的找到一条能够穿出风暴的“马鞍”形通道(saddle)。飞机在黑色云团和气流中不断地颠簸,像火柴棍一样被抛来抛去,上上下下;驾驶舱的高度计量盘在他眼前旋转;因雷暴而产生的”圣艾尔摩火焰”(一种在雷暴天气因强大的电磁场所造成的冠状强光放电现象,见左上图的图示)在舱内四处可见。正当他试图返回基地时,突然一道闪电击中了机头,所有的电气设备瞬间被损,死亡的恐怖气息立刻笼罩了整个机舱…。 可就在这绝望之刻,飞机突然穿出了雷暴区域;更让约翰惊喜的是在失去导航的条件下,下方竟然就是他们的基地。走下飞机的约翰跪在地上亲吻大地,感谢上帝引导他穿过了雷电和风暴,平安返回。这是约翰生命中又一次莫大的奇迹。

当时约翰驾驶的飞机在途中遇到了他平生所见最大的一次暴风雨。他根本无法按照飞行手册所指的找到一条能够穿出风暴的“马鞍”形通道(saddle)。飞机在黑色云团和气流中不断地颠簸,像火柴棍一样被抛来抛去,上上下下;驾驶舱的高度计量盘在他眼前旋转;因雷暴而产生的”圣艾尔摩火焰”(一种在雷暴天气因强大的电磁场所造成的冠状强光放电现象,见左上图的图示)在舱内四处可见。正当他试图返回基地时,突然一道闪电击中了机头,所有的电气设备瞬间被损,死亡的恐怖气息立刻笼罩了整个机舱…。 可就在这绝望之刻,飞机突然穿出了雷暴区域;更让约翰惊喜的是在失去导航的条件下,下方竟然就是他们的基地。走下飞机的约翰跪在地上亲吻大地,感谢上帝引导他穿过了雷电和风暴,平安返回。这是约翰生命中又一次莫大的奇迹。