〈歷代志〉下 33:13他祈禱耶和華,耶和華就允准他的祈求,垂聽他的禱告,使他歸回耶路撒冷,仍坐國位。瑪拿西這才知道唯獨耶和華是神。

閱讀經文:〈列王紀〉下 21:1-18

〈歷代志〉下 33

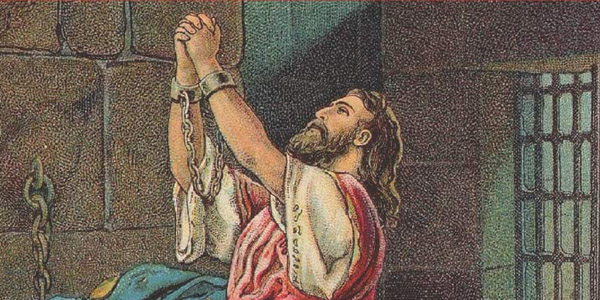

瑪拿西是舊約聖經裡出名的浪子。就像耶穌所說的浪子比喻,瑪拿西用盡了神藉著希西家留給他的美好產業,最後被亞述擄去。敵人用鐃鉤鉤住他,用銅鏈鎖住他,他失去一切,成為階下囚,連尊嚴也失去。在急難時,他和浪子一樣,想起了他的父親。但瑪拿西想起的是天上的父親,神。當他自卑,悔改時,神就饒恕他。奇蹟似地,讓他能夠回到耶路撒冷,仍舊做王。這時瑪拿西才知道唯獨耶和華是真神。這是很多拜偶像、信假神的人,成為基督徒時所做的類似的見證。

可能有很多人不覺得拜偶像是罪,拜假神是可咒詛的。放眼社會上,那麼多人都在拜偶像,親近邪靈,要是說他們都在行惡,很可能會被套上一頂蔑視他人的大帽子,甚至還可能琅璫入獄。最近有一些拒絕為同性戀服務的例子,都遭到了麻煩。用這樣的尺度來看瑪拿西,你實在不會覺得他有多壞。不過就是不信耶和華神罷了,他豈沒有選擇宗教信仰的自由?這也是一些父母的想法,不要在孩子年幼時帶他們去教堂,讓他們長大成人時,自己去做選擇。他們覺得從小教孩子學《聖經》是剝奪了他們的人權。

問題是,我看到很多父母親因為愛小孩,在孩子尚未出生之前,已經很注意母親的飲食和生活習慣;在孩子出生後,更是要孩子吃最天然的食品,準備最好的環境,甚至在孩子出生後就開始選最好的幼稚園,以便上最好的小學,最好的中學,最好的大學。但是誰知道今年“最好的”,明年或後年是否還是“最好的”?在世界上的選擇,父母都要選最好的給孩子,為何獨獨漏掉孩子靈魂之所依?為何要孩子認識他們的父母、父母、外祖父母,甚至姑姑、伯伯、叔叔、舅舅,卻單單不要他們認識賜予他們生命的主?

希西家的感恩之歌裡有一句話:“看哪,我受大苦本為使我得平安,祢因愛我的靈魂,便救我脫離敗壞的坑,因為祢將我一切的罪扔在你的背後。(賽38:17)”這句話正應驗了瑪拿西的經歷。神因為愛他的靈魂,不惜把他交給亞述。當瑪拿西轉回時,神就把他一切的罪扔在背後,使他得平安。瑪拿西的例子使人知道,沒有一個人會壞到不能救的。神珍惜每一個人的靈魂。

瑪拿西在耶和華殿的兩院中為天上的萬象築壇,並使他的兒子經火,又觀兆,用法術,立交鬼的和行巫術的,多行耶和華眼中看為惡的事,惹動他的怒氣,又在殿內立雕刻的亞舍拉像。在猶大和以色列的列王裡,沒有一個人比瑪拿西更壞,也沒有一個王的任期比瑪拿西更長。瑪拿西行耶和華眼中看為惡的事,使猶大人陷在罪裡,又流許多無辜人的血,充滿了耶路撒冷,從這邊直到那邊。耶和華警戒瑪拿西和他的百姓,他們卻是不聽。所以耶和華使亞述王的將帥來攻擊他們,用鐃鉤鉤住瑪拿西,用銅鏈鎖住他,帶到巴比倫去。

我們總是覺得惡人應該早死,免得為害更多人;好人應該活久一點,可以做更多好事。但是好像都事與願違。但是假如神沒有這樣的恩典,可能很多人都無法得救。從耶穌在浪子的比喻中,那個父親對浪子的哥哥說的話裡,我們可以稍歸窺一二。浪子的哥哥很不滿意父親對浪子歸家的接納,但是父親說:“兒啊!你常和我同在,我一切所有的都是你的。只是你這個兄弟是死而復活、失而又得的,所以我們理當歡喜快樂。(路15:31-32)”

世人都有自以為義的心,覺得他人都不如自己好,都比自己壞,但是耶穌一語道出我們心中的自義。信仰是個人和神的關係,所以假如猶大人要跟著去拜偶像,他們都得自己承擔責任和後果。希西家曾經帶領他們歸向神,約沙法曾經派人教導他們律法,為何他們選擇聽瑪拿西?瑪拿西的罪過是一回事,猶大人的罪過又是另一回事。所以我們要明白,我們若不懂得神與我們同在,祂一切所有的都是我們的,反而覺得神不應該寬容等待拯救那些拜偶像的人,那我們就太不能體貼為父的心意了。所以神不要我們去數算別人的過犯,反而要我們懂得去接納那些死而復活、失而又得的。所以我們理當為“他”歡喜快樂,而不是去計算“他”做了多少壞事,值不值得拯救。

瑪拿西悔改之後,回到耶路撒冷開始建築防禦工事,更重要的是除掉外邦人的神像與耶和華殿中的偶像,又將他在耶和華殿的山上和耶路撒冷所築的各壇都拆毀,拋在城外。重修耶和華的祭壇,在壇上獻平安祭、感謝祭,吩咐猶大人侍奉耶和華以色列的神。百姓也跟著向耶和華神獻祭。曾經去迎佛牙的曹永杉信主後成了傳道人,算命大師葉明翰信主後成了牧師,曾經削髮為尼的鄭麗津信主後成了宣教士。這樣的見證可以一直排列下去,沒有結束。這就是神的愛所結的果子。神依然在工作,依然在呼喚更多的浪子浪女回頭。祂就是浪子比喻裡的父親,雖然浪子一身襤褸、臭氣沖天,他一看到浪子回來,就衝上前去擁抱他,親他。這是人無法想像的愛。