張文亮教授

「誰有憂愁?誰有爭鬥?誰有哀歎?誰無故受傷?誰眼目紅赤?就是那流連飲酒、常去尋找調和酒的人。」(箴言23:29-30)

「憂愁」(sorrow),是人的期待落空,人的肯定失去,人的信任變成不信任,人的喜悅轉為悲傷的哀調,人的盼望徒留嘆息,只因吃了興奮的藥物,調和的液體,產生悲慘的後果。

人的悲哀是我們對接觸的興奮藥物,背後的知識知道太少,不知道所吃的藥物,連繫著一條看不見的線,將人引入憂愁。

藥物抬高人的情緒,而後使人跌入深深的低潮,十七世紀劍橋大學的教育學家馬克·弗蘭克(Mark Frank, 1613-1664)留下勸導學生的話:「當你要接觸任何人事物時,請記得一句話:『不要遠離上帝』。」

毒品藥物背後最大的利益,不是商業上的巨大利潤,不是政治表現美化的伎倆,不是國際強權視他國為殖民地的象徵,不是弱化他國百姓人民的途徑,不是專業人士為了自己的好處,提倡毒品無毒的論調,而是讓人遠離上帝,讓人憂愁,以為絕望。不!上帝是我們的拯救,永遠就我們到底的拯救。

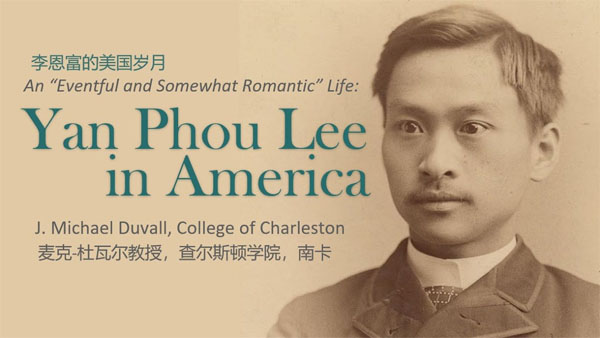

1876年10月7日,德懷特·慕迪 (Dwight Moody, 1837-1899) 在麻塞諸塞州的春田市(Springfield)佈道,在信主的人群中,有個中國來的中學生李恩富(1861-1938),他後來寫道:「我的心深深的感動,願意接受主耶穌。慕迪看到我決志,佈道會後請我留下,他問我:『有什麼需要為你禱告?』我說:『我深深的恐懼,不知未來將如何?』,慕迪為我禱告。」,當時完全不知道,這個信主的少年人,日後對成千上萬到美國的華人,何等大的幫助。

李恩富是廣東香山縣人,父親是商人,1872年,父親病逝,病逝前父親告訴孩子:「未來的世界不是只有中國,而是國際;要認識國際必需要學習英語;要學習英語,最好前往美國。」

1873年,李恩富前往美國,住在寄宿家庭學英語,讀中學,他是國最早期到美國的留學生之一。他信主後寫道:「求主眷顧我異鄉的生活,我有許多困難,不知道該怎麼辦?求主幫助」。

中學畢業後,他進入耶魯大學教育學系,當時美國的華人留學生極少,他寫道:「我必須進入美國人當中生活,而非退縮。」耶魯大學期間,滿清政府擔心留學生信主,曾停止對他的支助,將他召回中國。美國有個教會,又支助他,讓他重回耶魯大學讀書。

1887年,他以耶魯大學第一名畢業,在畢業典禮代表致辭。他讓美國人認識了中國的留學生,也可以在外國表現優秀。

畢業後,他在「美國銀行雜誌」(American Banker Magazine)任職,工作之餘,他長時間委身,大力幫助舊金山與紐約中國城的華人。

當時中國吸食鴉片與毒品嚴重,也在美國華人中流行,他寫道:「毒品常是伴隨賭博、娼妓與黑道打鬥。毒品是一場看不見的戰爭,傷害人,帶下可怕的影響,剝奪人的生命與健康,以生命換取短暫的快樂。」

他推動毒品防治,中國城的華人都是華工,他鼓勵華工購買土地,當農夫種田。設立華人銀行,鼓勵華工儲蓄。開設「茶館」,以飲茶取代吸毒。開辦英語教學班,讓新移民學講英語。鼓勵吃辣椒,他認為:「愛吃辣椒、薑的人,較不愛吃毒品。」。開設「中國戲劇學校」,他認為:「從小培養藝術、音樂、舞蹈的人,日後較不易受毒品引誘。」

他鼓勵華人開餐館,並設計美國人愛吃的食譜,讓中國料理,成為在地的人,愛吃的食物。他推動華語的夜間學校,讓華人的第二代,會講中文。他也推動,美國的家庭,招待中國的留學生,讓他們安心求學、生活。他經常在全國性的雜誌發表,美國需要中國人留下來,但是也有許多人攻擊他,侮辱他,他持續奮戰。

他鼓勵牧師前來,推動成立華語教會,他寫道:「無論我們住在哪裡,天國才是永遠的居處。不要追求一時的快樂,耶穌基督的救贖,才是我們永遠的喜樂。」

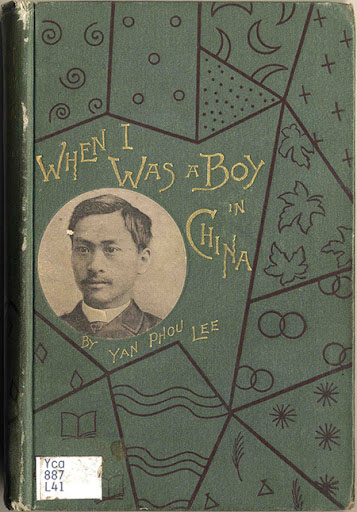

1887年,他寫《我在中國的童年》 (When was a boy in China) ,讓美國人認識華人,這是世界上,第一本由華人寫作的英文書。

毒品的背後是一場戰爭,搶奪人的生命與靈魂,李恩富靠主打了勝仗。