張文亮教授

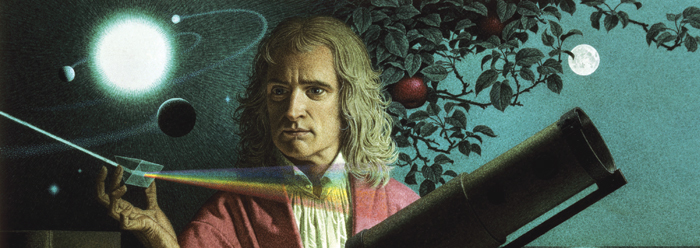

「許多人認為牛頓是天才,我上了牛頓的第一堂課後,就發現牛頓的天才是來自他從事任何的研究,他都認為是敬畏上帝的工作。」—彭伯頓

1669年,牛頓成為劍橋大學教授,1670年1月,他開始授課「光學」,他的教材都是他在科學上的發現。而後他教「天文學」、「幾何學」。

牛頓在劍橋大學教到1696年,他到倫敦擔任皇家鑄幣廠廠長。他改為兼任教授,定期的回劍橋大學指導學生,與考評新生的入學。

1703年,牛頓擔任「皇家學院」(Royal Society)院長,才逐漸中斷劍橋大學的工作。

非正規的學校

牛頓沒有到劍橋大學教書,並沒有停止教育工作。他改在倫敦的醫院或咖啡店等,給想上課的學生上課。

學生大都是來請教問題的學者,對科學有興趣,在學校找不到滿足的學生,或是皇家科學院的年輕會員,請他指導。牛頓曾寫到:「教育不一定要在學校,學生願意學習的地方,就是學校。」

牛頓的上課都不收費,例如他到聖·湯瑪斯醫院上課時,院方對他提到:「醫院想付費。」牛頓說:「請人把醫院花園的花種好,不要雜亂一堆,就當給我的付費。」

回答有趣的問題

牛頓來上課,經常只帶一支筆,有時帶一本書。牛頓帶的書本,與上課內容無關。

牛頓喜歡閱讀,到哪裡都帶一本書。有些人來找牛頓,若是想恭維他,或講到無聊的話題,牛頓就坐下來,打開書本閱讀,根本不理對方。那些人離開,牛頓也不說:「再見」。

牛頓上課經常用反問的方式,要學生與他對談。他在聖湯瑪斯醫院的教材,留下許多他提出的問題:「為什麼人自高處落下來,在空中愈落愈快;人自高處跳到水中,且愈來愈慢?」

牛頓用此講解,水的阻力與空氣阻力的不同。

有問題才有答案

牛頓問:「人體內部有很多水,為什麼人在移動時,沒有感覺到體內的水在移動?」他用此講解血管阻力的功效。

牛頓問:「人體的密度(約985kg/m3) 與水的密度(約997kg/m3),這樣小的差距,有甚麼意義?」牛頓用此講解人會浮在水面的原因。

牛頓又再問:「地球的密度(約5500kg/m3)比人體的密度高很多,有甚麼意義?」牛頓說: 「人就不會沈陷到地下。」

地球的轉動

牛頓的學生彭伯頓,將牛頓上課的內容寫下:

「牛頓問的問題,有時很滑稽。人對自己的躺下、起來、走路、跑步等都很敏感,但是對地球的轉動卻沒有知覺。原因是人類的運動,是速度與方向都在改變,地球的運動是『等速運動』(地球的自轉速度,約1600公里/時)。地球的運動是在真空中,沒有受到阻力的影響,地球一直維持等速運動。」

「人的運動,自己要承負運動的力氣,與決定運動方向的改變,所以人會有知覺。比起地球的運動,人的運動根本微不足道。人的知覺常是重視微不足道的改變,地球的運動,人卻不易察覺。」

看得見的有看不見的所影響

「人類生活在地球上,為甚麼感覺不出地球的轉動?牛頓指出因為地球自轉的速度恆定。」

「地球的自轉,產生日夜;。還有許多的變化,如大氣的溫度,濕度的變化,風的產生,海洋的洋流等,這一切的變化,都在我們毫無感覺下發生。可見人所看得見的,全是那看不見的所影響。」

上帝沒有放錯星球位置

「牛頓提出地球自轉的前提,是宇宙要有足夠的空間,供地球運動。牛頓又提出宇宙的星球,雖然多到無法計算,但是每顆星球的自轉不同,轉動的方向不同,轉動的速度不同。星系之內的星球又相互影響,可見沒有一顆星球,是放錯位置的。」

「牛頓堅信上帝先創造宇宙的空間,再創造各星球,祂的作為遍及諸天。」