生命結束在印度宣教考察途中的赫伯主教和他寫的《要遍傳福音》

作者:徐彬

一首即興寫成的詩歌預告了他一生的歸宿

一首即興寫成的詩歌預告了他一生的歸宿

1819年“五旬節”的前一天,擔任英格蘭聖阿薩教區總教長的 威廉·戴維斯·希普利牧師 (William Davies Shipley1745- 1826) 來到轄區內的雷克瑟姆教堂Church of Wrexham) ,準備參加第二天的獻祭敬拜儀式,並為一次特別募捐做專門講道。這一募捐是聖公會為支持宣教使團“福音傳播協會”(The Society for Propagating the Gospel) 的海外事工所進行的慈善活動一部分。與希普利此次同行的還有他的女婿雷金納德·赫伯(Reginald Heber Hodnet);他雖然是另一個教堂的牧師,但在教區中也有教士的神職,明天他將負責敬拜開始時的牧禱。

抵達雷克瑟姆後他們兩人被安排在教堂牧師的住所裏下榻。到了晚上,教堂的牧師前來陪客人聊天。當談到這次募捐活動時,希普利不無遺憾地表示道,可惜明天沒有一首與宣教有關的詩歌可以與此搭配 …。這在當時確實是一個無奈,因為英國國教聖公會對教會所唱的聖詩歌題材歷來有嚴格的限制。可希普利對此卻大不甘心;他突然想到,在場的女婿赫伯不正是一名出色的詩人嗎,而且他還十分擅長於即興寫詩,於是就提出是否可請他就在現場創作一首相應的詩歌為明天所用。赫伯聽到岳父這突如其來的建議後居然就立馬答應了。他順手就拿起一本記事本,獨自走到屋子的另一頭安靜地坐了下來,開始進入詩歌的醞釀和寫作之中… 。

▼下圖是一張反映當時赫伯在雷克瑟姆教堂牧師家即興寫作的画圖:

過了一會兒,希普利問他寫得怎麼樣了,赫伯站了起來把已經完成的前三節部分讀了一遍。詩歌的第一句便十分吸精彩:“從格陵蘭冰雪山,到印度珊瑚海岸,….”。希普利聽了十分認可。可赫伯卻說“不,我還沒有寫完”“我必須得再寫一節!”若干分鐘以後,一首完整的宣教詩歌終於完成了。在第二天的聚會上,教堂的詩班用那首眾人熟悉的古老民謠“那是大海咆哮的時候”(Twas when the Seas were Roaring)作為曲調演唱了這首《要遍傳福音》(From Greenland’s Icy Mountain)詩歌。歌聲感動了在場的所有會眾,接下來的募捐活動也得以圓滿完成。

在那一天,無論是臺上還是台下誰也無法想到寫下這首宣教詩歌的赫伯牧師會在4年後的某一天不但真的就漂洋過海,前往了詩歌中提到的印度,而且還成了整個印度加爾各答教區的主教;更讓人難以想到的是,就在他抵達印度的第三年,在一次視察和宣教的長途旅程中他的生命戛然而止,長眠在那塊土地上。

與眾不同的青少年時代

與眾不同的青少年時代

還是讓我從頭開始來介紹這位為福音宣教舍了性命的勇士他那不平凡的一生吧。

雷金納德·赫伯於1783年4月21日出生於英格蘭馬爾帕斯的一個牧師家庭。他從小就是一個非常特別的孩子。還是在他孩提時代,有一次父母親帶著他一起外出旅行,途徑某一個偏僻山區時突然遇到雷暴天氣;當時大人都驚嚇到了,但此時還是坐在母親的膝蓋上的他卻鎮靜地說道:“不要害怕,上帝會保護我們!”在牧師父親的啟蒙教育下,他很小就學會了識字,到五歲時已經可以閱讀聖經,甚至還過目不忘。有一天家裏來了兩位客人,當父親和他們一起談到某一段舊約經文時發生了爭論,此時正好赫伯走進房間;於是父親就問他這段聖經的出處,他立刻就準確地指出,那是出於哪一書卷的第幾章節。

到了赫伯七歲時父親送他進入一家拉丁語學校讀書,也是從那時起他就愛上了詩歌及文學寫作。因為有長時間沉浸在文學上的積累,當他在17歲年考入牛津大學布裏森諾斯學院(Brasenose College)後,在第一學年他寫的一首詩歌就贏得了學校的最佳拉丁語詩歌獎。讀到大三時,他又摘下了學校紐迪蓋特獎(Newdigate Prize)的桂冠,這是牛津英文詩歌評選的最高獎項。而這首名為《巴勒斯坦》(Palestine) 的詩歌內容居然是來自他和學校的一名教授一起吃早餐時的聊天話題。當後者在談話中提到所羅門王在聖殿建造時“沒有發出錘子、斧子和別樣鐵器聲響”這一經文時,赫伯當場就來了靈感,馬上離開了飯桌,前往安靜之處寫下了這首詩歌的關鍵詩節。在詩歌的頒獎典禮上他受到了眾人的歡呼和讚揚,但此時他卻安靜地退出,獨自來到一間房間裏跪下來禱告感謝神。這首詩歌正式出版後曾被評論家譽為“本世紀上半葉最成功、最受歡迎的詩歌”。牛津的音樂教授威廉·克勞奇還專門為其配上曲譜。1804年他從牛津畢業時,他為畢業典禮致辭所寫的《榮譽感》(Sense of Honor)一文又獲得了最佳散文學士獎。

赫伯畢業那年正好碰到他父親去世,因為父親所服事之地是屬於他們家族的私產,按法律他有權優先申請成為父親生前所在教堂的牧師。但他卻出於對更多瞭解外部世界的渴望,先選擇了和他自中學時代就是好友的約翰.桑頓(John Thornton)一起前往歐洲大陸旅行。這次旅行整整持續了兩年之久,行程包括布斯堪的納維亞半島和中北歐的許多國家。一路上的所見所聞,赫伯都寫下了詳盡的筆記。在終於即將結束旅途來到德國漢堡港口時,他們還被當地居民誤認為是法國間諜而被抓差點處死;最後很幸運得到一位名叫莫佩斯的勳爵的幫助,坐上了他的私人遊艇才在1806年10月14日安全返回英國。

▼下圖左為赫伯年輕時的畫像;右上圖是他在牛津所讀的布裏森諾斯學院照片,右下是他當年服事過長達16年的霍德內特(Hodnet)教堂在舊址上新建成的外景照片:

教會的服事和文學的成就

教會的服事和文學的成就

1807年5月24日赫伯正式被按立為牧師,並在同年八月出任他的家鄉霍德內特(Hodnet)教堂的牧師。但在那個時候,他的靈命狀況還是處在一個有待進一步成熟的階段,然而他知道自己的不足,渴望能夠真正成為合格的服事者。在那封給好友桑頓的信上,他這樣寫道: “為我祈禱吧,我親愛的朋友,讓我的眼睛看到真相……,我若蒙神喜悅,能恒久服事他的事,就必帶著平靜和無虧的良心來擔當這一職任,成為一名高尚的教士。”

1809年赫伯因他兄弟的介紹認識了聖亞薩教區院長最小的女兒阿米莉亞·希普利,兩人在4月9日結婚。不久他也完成了在牛津的神學碩士學位,夫婦倆就在霍德內特正式定居下來。

赫伯在家鄉教堂服事的時間長達16年。期間他為會眾和當地民眾盡其所能,傾心付出,深受大家的愛戴和尊敬;他也因此受到提拔,被授予了教區教士的聖職。與此同時,他並沒有放棄一直以來在文學領域上的耕耘。除了擔任文學《季度評論》的撰稿人外,他還整理編輯了17世紀著名散文家傑裏米·泰勒牧師(Jeremy Taylor)的所有作品,出版了多達15卷的《泰勒全集》,並精心為作者寫了評傳。他對泰勒所做的研究至今仍然是這一領域的權威。

雖然有著嚴格的限制和規定,但赫伯依然沒有停止讚美詩歌的創作,成為英國最早從事聖詩寫作的先驅者之一。他自1811年到1821年之間總共寫了57首讚美詩歌,其中包括如今已成為眾多詩集中排在最前面的著名聖詩《聖哉!聖哉!聖哉!》(Holy, Holy, Holy),以及今天我介紹的這首《要遍傳福音》。在他前往印度之前曾經幾度設法將其詩集正式出版為教會所用,但卻始終未得官方批准。

去還是不去印度的選擇

去還是不去印度的選擇

1822年7月擔任海外印度加爾各答教區首任主教的托馬斯·米德爾頓 (Thomas Middleton) 在任職期內因積勞成疾因病去世。在遴選和推薦繼承人時,相關委員會的主席查爾斯·威廉姆斯·韋恩想到了赫伯。他自牛津起就是赫伯的朋友,一直對他的能力和志向有所瞭解,也知道他有過長期在海外生存和旅行的經驗。當年12月,韋恩在一封寫信給赫伯的信中委婉地提出,按他的條件如果願意的話,很可能有機會獲得這一職位。而赫伯確實一直對去海外宣教事工有著強烈的興趣和渴望,早在牛津期間他就加入一個名叫《英國和海外聖經協會》(BFBS)的宣教組織;成為牧師後他也一直在支持另外兩個全國性的宣教組織,即《海外福音協會》(SPG)和《教會傳道協會》(CMS)的工作,還曾經專門去過《海外福音協會》為宣教事工而講道。何況這是去他幾年前就在那首詩歌中提到的印度!

然而要真正要做出去否的決定前,赫伯又不得不考慮自己和家人的身體否能夠適應長時間的海上旅行,以及印度當地酷熱和惡劣的生活條件這些現實問題。他本人自兒提時代起就體弱多病,曾經得過嚴重的肺炎和傷寒,而肺部的問題至今還一直在困擾著他。加上女兒艾米麗此時才二歲;在艾米麗之前他們夫婦倆還曾生過一個女兒,可就在出生後的六個月因得了一場重病而不幸夭折。妻子阿米莉亞的身體也不佳。在慎重諮詢了醫生意見之後,他在1823年1月2日寫信給威廉姆斯·韋恩,婉言拒絕了這一邀請。但只過了幾天,他還是順服了聖靈在他心裏的呼召,毅然再度寫信給韋恩,正式表態願意前往印度。很快他的提命獲得了英王喬治四世的批准;數天之後他便攜帶妻子和女兒坐船啟程前往印度就任。那年他正好40歲。

倒在宣教考察路上的主教

倒在宣教考察路上的主教

經過四個多月的漫長海上航行赫伯終於在1823年10月10日抵達了四年前他寫的那首詩歌中提到的印度海岸。兩天後他在加爾各答的聖約翰大教堂進行了他這位主教的首次佈道。作為初來乍到的新主教他所面臨的壓力巨大。他不但要在生活上適應過去從未經歷過的各種嚴酷考驗,而且還要抓緊時間處理他的前任在去世前所遺留下來許多未完事工。在他日以繼夜的努力下,各項工作都得以初見成效。三年前因財務問題而被迫停建的加爾各答主教學院終於得以注入資金重新啟動;若干月之後,一所擁有一座圖書館和全新教堂的學校終於展現在眾人面前。接著,為了推進教會神職人員的本地化,他又在1824年6月首次任命了泰米爾族馬拉巴爾人大衛作為本教區的執事。

赫伯服事的加爾各答教區所涉及到的地域非常遼闊廣大,它不但覆蓋了印度次大陸和錫蘭(斯里蘭卡)的大部分地區,甚至還包括澳大利亞和南部非洲的部分地域。而這一教區設立的時間在赫伯到任時還不到十年。為了更多地瞭解本教區,以及推動各地的福音和宣教事業,接下來的歲月赫伯幾乎都是在長途跋涉的宣教考察旅途中度過的。

1824年6月15日,赫伯在副主教Daniel Corrie等人的陪伴下開始了他的首次北印度之旅。他們一行乘坐兩艘小船出發,一艘用於載人,另一艘存放所帶的行李、食物等雜物。小船的措施非常簡陋,所謂的客艙只不過是一間敞開式的房間,覆蓋屋頂用的居然還是茅草。他們沿著胡格利河向北航行,進入恒河後向東前往達卡,這是他沿途要考察和巡視的第一站。接著從達卡出發向西轉南到達莫臥兒王朝的首都德裏,在那裏完成考察訪問後再從陸路進入喜馬拉雅山山麓,穿過拉傑普塔納,到達此行的最終目的地孟買。一路上他們不但行程極其艱苦,而且還要面臨各種流行病的肆虐;啟程才一個月隨行人員中就有人因染病而去世。

旅途中每到一地赫伯就考察環境,視察教會,接觸民眾,廣傳福音。在達卡他去了一所規模很小但有著哥特式式建築風格的教堂向會眾佈道;在抵達恒河平原上最大的城市貝拿勒斯時,他為一座新建成的教堂祝聖,並用英語和當地語言主持了聖餐儀式。在停留在納迪亞德期間,他還在與當地印度教領袖會談時向對方傳講福音,希望對方皈依耶穌。在抵達此行目的地孟買並在那裏服事了四個月後,他又改變了原來坐船返回出發地的計畫,增加了從陸路前往錫蘭的考察行程。整個旅程前後整整延續了16個月之久,當他們最終回到加爾各答時,時間已經是1825年10月。

結束了北印度之旅後赫伯為此行撰寫了一系列詳細的考察報告,其中還包括了他對行政當局在各地所存在的種種問題的嚴肅批評和相關建議。回到加爾各答才僅僅過了三個月,他在百忙中處理了手上壓積的各項工作後,不顧身體的疲倦又再次決定前往南印度地區考察他的教區。而促使他進行這次考察的動因之一是那些地區困擾教會多年嚴重存在的種性問題。

1826年3月26日是復活節,那天赫伯正好抵達泰米爾納德邦的坦賈武爾。當日他向當地教會的1300多名信徒佈道,並在第二天為眾多泰米爾族初信的會眾舉辦了確認儀式。4月1日他來到特裏奇諾波利(Trichinopoly),到達第二天他在聖約翰教堂又確認了42名信徒。次日的清晨,他去教堂參加了早禮拜;在用泰米爾語為會眾完成祝福後,他回到了自己的住所。因為天氣非常炎熱,僕人為他事先準備好了冷水浴。可就在他全身浸入冷水的那一刻,他的心臟因受到刺激而突發異常,半小時後被僕人發現死在自己的房間裏。此時離他抵達印度才兩年零六個月。他被安葬在當地聖約翰教堂北邊的祭壇旁。隨後加爾各答當局為他降半旗致哀,並鳴禮炮42響,每一響分別代表了他的生命周年。

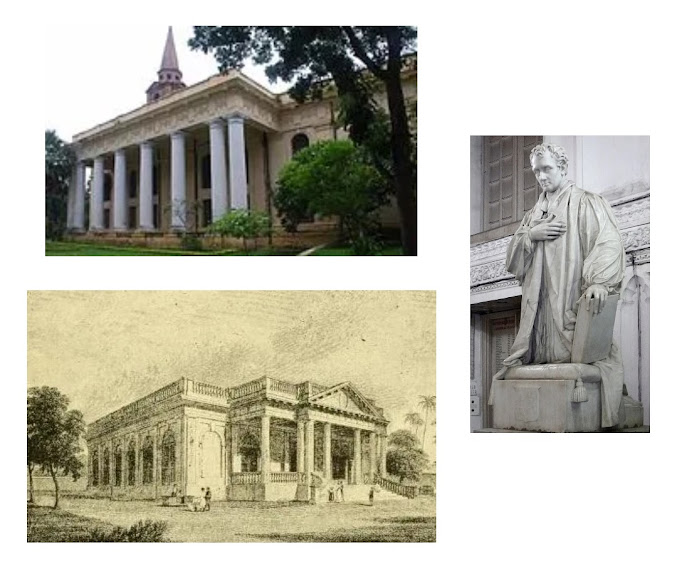

▼左上下兩圖分別為赫伯擔任主教後首次佈道的加爾各答聖約翰教堂,以及他去世前一天佈道過的特裏奇諾波利聖約翰教堂;右圖為在加爾各答聖保羅教堂內的赫伯雕塑像:

詩歌的出版和作曲

詩歌的出版和作曲

在還沒有電報的當年,赫伯不幸去世的消息四個月後才傳回到英國。媒體和民眾紛紛表達了對這位倒在印度大地上的宣教勇士的懷念和敬意。次年他生前所希望出版的57首讚美詩歌終於得以正式出版,書名定為《為年度每週教堂禮拜而編寫和改編的讚美詩》。然而在這之前他的這首《要遍傳福音》的詩歌卻早已經被一份雜誌介紹給了英美兩國民眾,並由一位著名的美國作曲家配上了曲調,成為一首經典聖詩。

1823年6月赫伯被任命為加爾各答主教的消息公開以後,有一位記者向《基督教觀察家報》寄去了這首讚美詩的副本,並附上了一封熱情洋溢的推薦信。他在信中稱這首“宣教讚美詩是如此的美麗和珍貴,充滿了基督的資訊”;“每一個基督徒看到赫伯對傳講“彌賽亞名字”抱有如此虔誠的熱情,以及他將在這個如此重要的職位上,以基督徒的虔誠、順服和謹慎來實現這一願望時,一定會為此感到高興!”

《基督教觀察家報》收到這首詩歌後及時將其編入下一期的刊物之中,並分別在英國和美國兩地公開出版。此時在美國佐治亞州的薩凡納,有一位叫瑪麗·霍華德(Mary W. Howard)的讀者看到了這首讚美詩。她因為非常喜歡就想到如果詩歌有一個合適的曲調方便大家去唱該有多好。但因赫伯詩歌的韻律卻與一般的聖詩很不一樣,較難借用其他曲調,於是她想到了一個人。他就是自己所在的獨立長老教會的音樂總監,住在她附近的洛厄爾·梅森(Lowell Mason)。她讓兒子將這首詩歌拿去交給了梅森。有趣的是,當梅森看到這首詩歌後只花30分鐘左右就為它完成了譜曲,而這一時間恰恰就和赫伯當年在雷克瑟姆教堂牧師家即興寫下這首詩所花的時間相仿。梅森當時還是一名當地銀行的職員,這是他發表的第一首聖詩音樂作品,但他後來卻成了大名鼎鼎的美國聖樂之父,創作了一系列經典聖詩曲譜,其中包括了《奇妙十架》《普世歡騰》《離主更近》等著名讚美詩歌。

本文結束前的話

本文結束前的話

在即將結束本文時筆者不想像往常的慣例花更多的筆墨去評論這首《要遍傳福音》詩歌的具體內容。因為正如一位評論家所指出的,“他寫的每一首讚美詩都已付諸於行動!”我想,單憑就這句話已經足以超過千言萬語為這首詩歌定論了。

是的,赫伯一生中有許多機會可以成為另一個不同命運的赫伯。他可以不當牧師,因為他的文學才華足夠讓他成為一個出色的作家或有名的編輯。他也有理由不去印度,留在聖阿薩教區服事;如此的話他完全有可能像他岳父那樣被提升到教區主教的職位。即使到了印度以後,他也可以有充分的理由留在加爾各答處理如此繁重的教區事務,包括他已經計畫好要編纂一本印度斯坦語(Hindustani)的詞典,讓更多的人能夠從中受益來學習聖經。然而他卻將到任後的大多數時間花在艱辛卓絕的宣教考察路上,並最後為此倒下,長眠在那塊土地上 …。他真的做到了像使徒保羅那樣:“我卻不以性命為念,也不看為寶貴,只要行完我的路程,成就我從主耶穌所領受的職事,證明神恩惠的福音。”(使徒行傳20:24)他的一生是將自己作為“活祭”獻給主的一生,是身體力行主耶穌所頒佈的要將福音傳到地極大使命的一生!

親愛的弟兄姐妹,主耶穌早就告訴我們:“舉目向田裏觀望,莊稼已經成熟,可以收割了”;(約翰福音4:35),可是“要收的莊稼多,做工的人少。所以,你們當求莊稼的主,打發工人出去收他的莊稼。”(路加福音10:2)也許,我們不一定每個人都能夠做到像赫伯那樣漂洋過海,前往陌生艱苦之地傳講福音,但我們完全可以從身邊做起,將福音傳給還沒有信主的家人、朋友、鄰舍、同事。願你我都能夠從赫伯身上學到為福音而舍己的精神,“無論在甚麽時候,甚麽環境,都要專心傳道,以百般的忍耐,用各樣的教訓責備人、警戒人、勉勵人。”(提摩太后書4:2;聖經當代譯本),直到我們生命的末了!阿門!