生命结束在印度宣教考察途中的赫伯主教和他写的《要遍传福音》

作者:徐彬

一首即兴写成的诗歌预告了他一生的归宿

一首即兴写成的诗歌预告了他一生的归宿

1819年“五旬节”的前一天,担任英格兰圣阿萨教区总教长的 威廉·戴维斯·希普利牧师 (William Davies Shipley1745- 1826) 来到辖区内的雷克瑟姆教堂Church of Wrexham) ,准备参加第二天的献祭敬拜仪式,并为一次特别募捐做专门讲道。这一募捐是圣公会为支持宣教使团“福音传播协会”(The Society for Propagating the Gospel) 的海外事工所进行的慈善活动一部分。与希普利此次同行的还有他的女婿雷金纳德·赫伯(Reginald Heber Hodnet);他虽然是另一个教堂的牧师,但在教区中也有教士的神职,明天他将负责敬拜开始时的牧祷。

抵达雷克瑟姆后他们两人被安排在教堂牧师的住所里下榻。到了晚上,教堂的牧师前来陪客人聊天。当谈到这次募捐活动时,希普利不无遗憾地表示道,可惜明天没有一首与宣教有关的诗歌可以与此搭配 …。这在当时确实是一个无奈,因为英国国教圣公会对教会所唱的圣诗歌题材历来有严格的限制。可希普利对此却大不甘心;他突然想到,在场的女婿赫伯不正是一名出色的诗人吗,而且他还十分擅长于即兴写诗,于是就提出是否可请他就在现场创作一首相应的诗歌为明天所用。赫伯听到岳父这突如其来的建议后居然就立马答应了。他顺手就拿起一本记事本,独自走到屋子的另一头安静地坐了下来,开始进入诗歌的酝酿和写作之中… 。

▼下图是一张反映当时赫伯在雷克瑟姆教堂牧师家即兴写作的画图:

过了一会儿,希普利问他写得怎么样了,赫伯站了起来把已经完成的前三节部分读了一遍。诗歌的第一句便十分吸精彩:“从格陵兰冰雪山,到印度珊瑚海岸,….”。希普利听了十分认可。可赫伯却说“不,我还没有写完”“我必须得再写一节!”若干分钟以后,一首完整的宣教诗歌终于完成了。在第二天的聚会上,教堂的诗班用那首众人熟悉的古老民谣“那是大海咆哮的时候”(Twas when the Seas were Roaring)作为曲调演唱了这首《要遍传福音》(From Greenland’s Icy Mountain)诗歌。歌声感动了在场的所有会众,接下来的募捐活动也得以圆满完成。

在那一天,无论是台上还是台下谁也无法想到写下这首宣教诗歌的赫伯牧师会在4年后的某一天不但真的就漂洋过海,前往了诗歌中提到的印度,而且还成了整个印度加尔各答教区的主教;更让人难以想到的是,就在他抵达印度的第三年,在一次视察和宣教的长途旅程中他的生命戛然而止,长眠在那块土地上。

与众不同的青少年时代

与众不同的青少年时代

还是让我从头开始来介绍这位为福音宣教舍了性命的勇士他那不平凡的一生吧。

雷金纳德·赫伯于1783年4月21日出生于英格兰马尔帕斯的一个牧师家庭。他从小就是一个非常特别的孩子。还是在他孩提时代,有一次父母亲带着他一起外出旅行,途径某一个偏僻山区时突然遇到雷暴天气;当时大人都惊吓到了,但此时还是坐在母亲的膝盖上的他却镇静地说道:“不要害怕,上帝会保护我们!”在牧师父亲的启蒙教育下,他很小就学会了识字,到五岁时已经可以阅读圣经,甚至还过目不忘。有一天家里来了两位客人,当父亲和他们一起谈到某一段旧约经文时发生了争论,此时正好赫伯走进房间;于是父亲就问他这段圣经的出处,他立刻就准确地指出,那是出于哪一书卷的第几章节。

到了赫伯七岁时父亲送他进入一家拉丁语学校读书,也是从那时起他就爱上了诗歌及文学写作。因为有长时间沉浸在文学上的积累,当他在17岁年考入牛津大学布里森诺斯学院(Brasenose College)后,在第一学年他写的一首诗歌就赢得了学校的最佳拉丁语诗歌奖。读到大三时,他又摘下了学校纽迪盖特奖(Newdigate Prize)的桂冠,这是牛津英文诗歌评选的最高奖项。而这首名为《巴勒斯坦》(Palestine) 的诗歌内容居然是来自他和学校的一名教授一起吃早餐时的聊天话题。当后者在谈话中提到所罗门王在圣殿建造时“没有发出锤子、斧子和别样铁器声响”这一经文时,赫伯当场就来了灵感,马上离开了饭桌,前往安静之处写下了这首诗歌的关键诗节。在诗歌的颁奖典礼上他受到了众人的欢呼和赞扬,但此时他却安静地退出,独自来到一间房间里跪下来祷告感谢神。这首诗歌正式出版后曾被评论家誉为“本世纪上半叶最成功、最受欢迎的诗歌”。牛津的音乐教授威廉·克劳奇还专门为其配上曲谱。1804年他从牛津毕业时,他为毕业典礼致辞所写的《荣誉感》(Sense of Honor)一文又获得了最佳散文学士奖。

赫伯毕业那年正好碰到他父亲去世,因为父亲所服事之地是属于他们家族的私产,按法律他有权优先申请成为父亲生前所在教堂的牧师。但他却出于对更多了解外部世界的渴望,先选择了和他自中学时代就是好友的约翰.桑顿(John Thornton)一起前往欧洲大陆旅行。这次旅行整整持续了两年之久,行程包括布斯堪的纳维亚半岛和中北欧的许多国家。一路上的所见所闻,赫伯都写下了详尽的笔记。在终于即将结束旅途来到德国汉堡港口时,他们还被当地居民误认为是法国间谍而被抓差点处死;最后很幸运得到一位名叫莫佩斯的勋爵的帮助,坐上了他的私人游艇才在1806年10月14日安全返回英国。

▼下图左为赫伯年轻时的画像;右上图是他在牛津所读的布里森诺斯学院照片,右下是他当年服事过长达16年的霍德内特(Hodnet)教堂在旧址上新建成的外景照片:

教会的服事和文学的成就

教会的服事和文学的成就

1807年5月24日赫伯正式被按立为牧师,并在同年八月出任他的家乡霍德内特(Hodnet)教堂的牧师。但在那个时候,他的灵命状况还是处在一个有待进一步成熟的阶段,然而他知道自己的不足,渴望能够真正成为合格的服事者。在那封给好友桑顿的信上,他这样写道: “为我祈祷吧,我亲爱的朋友,让我的眼睛看到真相……,我若蒙神喜悦,能恒久服事他的事,就必带着平静和无亏的良心来担当这一职任,成为一名高尚的教士。”

1809年赫伯因他兄弟的介绍认识了圣亚萨教区院长最小的女儿阿米莉亚·希普利,两人在4月9日结婚。不久他也完成了在牛津的神学硕士学位,夫妇俩就在霍德内特正式定居下来。

赫伯在家乡教堂服事的时间长达16年。期间他为会众和当地民众尽其所能,倾心付出,深受大家的爱戴和尊敬;他也因此受到提拔,被授予了教区教士的圣职。与此同时,他并没有放弃一直以来在文学领域上的耕耘。除了担任文学《季度评论》的撰稿人外,他还整理编辑了17世纪著名散文家杰里米·泰勒牧师(Jeremy Taylor)的所有作品,出版了多达15卷的《泰勒全集》,并精心为作者写了评传。他对泰勒所做的研究至今仍然是这一领域的权威。

虽然有着严格的限制和规定,但赫伯依然没有停止赞美诗歌的创作,成为英国最早从事圣诗写作的先驱者之一。他自1811年到1821年之间总共写了57首赞美诗歌,其中包括如今已成为众多诗集中排在最前面的著名圣诗《圣哉!圣哉!圣哉!》(Holy, Holy, Holy),以及今天我介绍的这首《要遍传福音》。在他前往印度之前曾经几度设法将其诗集正式出版为教会所用,但却始终未得官方批准。

去还是不去印度的选择

去还是不去印度的选择

1822年7月担任海外印度加尔各答教区首任主教的托马斯·米德尔顿 (Thomas Middleton) 在任职期内因积劳成疾因病去世。在遴选和推荐继承人时,相关委员会的主席查尔斯·威廉姆斯·韦恩想到了赫伯。他自牛津起就是赫伯的朋友,一直对他的能力和志向有所了解,也知道他有过长期在海外生存和旅行的经验。当年12月,韦恩在一封写信给赫伯的信中委婉地提出,按他的条件如果愿意的话,很可能有机会获得这一职位。而赫伯确实一直对去海外宣教事工有着强烈的兴趣和渴望,早在牛津期间他就加入一个名叫《英国和海外圣经协会》(BFBS)的宣教组织;成为牧师后他也一直在支持另外两个全国性的宣教组织,即《海外福音协会》(SPG)和《教会传道协会》(CMS)的工作,还曾经专门去过《海外福音协会》为宣教事工而讲道。何况这是去他几年前就在那首诗歌中提到的印度!

然而要真正要做出去否的决定前,赫伯又不得不考虑自己和家人的身体否能够适应长时间的海上旅行,以及印度当地酷热和恶劣的生活条件这些现实问题。他本人自儿提时代起就体弱多病,曾经得过严重的肺炎和伤寒,而肺部的问题至今还一直在困扰着他。加上女儿艾米丽此时才二岁;在艾米丽之前他们夫妇俩还曾生过一个女儿,可就在出生后的六个月因得了一场重病而不幸夭折。妻子阿米莉亚的身体也不佳。在慎重咨询了医生意见之后,他在1823年1月2日写信给威廉姆斯·韦恩,婉言拒绝了这一邀请。但只过了几天,他还是顺服了圣灵在他心里的呼召,毅然再度写信给韦恩,正式表态愿意前往印度。很快他的提命获得了英王乔治四世的批准;数天之后他便携带妻子和女儿坐船启程前往印度就任。那年他正好40岁。

倒在宣教考察路上的主教

倒在宣教考察路上的主教

经过四个多月的漫长海上航行赫伯终于在1823年10月10日抵达了四年前他写的那首诗歌中提到的印度海岸。两天后他在加尔各答的圣约翰大教堂进行了他这位主教的首次布道。作为初来乍到的新主教他所面临的压力巨大。他不但要在生活上适应过去从未经历过的各种严酷考验,而且还要抓紧时间处理他的前任在去世前所遗留下来许多未完事工。在他日以继夜的努力下,各项工作都得以初见成效。三年前因财务问题而被迫停建的加尔各答主教学院终于得以注入资金重新启动;若干月之后,一所拥有一座图书馆和全新教堂的学校终于展现在众人面前。接着,为了推进教会神职人员的本地化,他又在1824年6月首次任命了泰米尔族马拉巴尔人大卫作为本教区的执事。

赫伯服事的加尔各答教区所涉及到的地域非常辽阔广大,它不但覆蓋了印度次大陆和锡兰(斯里兰卡)的大部分地区,甚至还包括澳大利亚和南部非洲的部分地域。而这一教区设立的时间在赫伯到任时还不到十年。为了更多地了解本教区,以及推动各地的福音和宣教事业,接下来的岁月赫伯几乎都是在长途跋涉的宣教考察旅途中度过的。

1824年6月15日,赫伯在副主教Daniel Corrie等人的陪伴下开始了他的首次北印度之旅。他们一行乘坐两艘小船出发,一艘用于载人,另一艘存放所带的行李、食物等杂物。小船的措施非常简陋,所谓的客舱只不过是一间敞开式的房间,覆蓋屋顶用的居然还是茅草。他们沿着胡格利河向北航行,进入恒河后向东前往达卡,这是他沿途要考察和巡视的第一站。接着从达卡出发向西转南到达莫卧儿王朝的首都德里,在那里完成考察访问后再从陆路进入喜马拉雅山山麓,穿过拉杰普塔纳,到达此行的最终目的地孟买。一路上他们不但行程极其艰苦,而且还要面临各种流行病的肆虐;启程才一个月随行人员中就有人因染病而去世。

旅途中每到一地赫伯就考察环境,视察教会,接触民众,广传福音。在达卡他去了一所规模很小但有着哥特式式建筑风格的教堂向会众布道;在抵达恒河平原上最大的城市贝拿勒斯时,他为一座新建成的教堂祝圣,并用英语和当地语言主持了圣餐仪式。在停留在纳迪亚德期间,他还在与当地印度教领袖会谈时向对方传讲福音,希望对方皈依耶稣。在抵达此行目的地孟买并在那里服事了四个月后,他又改变了原来坐船返回出发地的计画,增加了从陆路前往锡兰的考察行程。整个旅程前后整整延续了16个月之久,当他们最终回到加尔各答时,时间已经是1825年10月。

结束了北印度之旅后赫伯为此行撰写了一系列详细的考察报告,其中还包括了他对行政当局在各地所存在的种种问题的严肃批评和相关建议。回到加尔各答才仅仅过了三个月,他在百忙中处理了手上压积的各项工作后,不顾身体的疲倦又再次决定前往南印度地区考察他的教区。而促使他进行这次考察的动因之一是那些地区困扰教会多年严重存在的种性问题。

1826年3月26日是复活节,那天赫伯正好抵达泰米尔纳德邦的坦贾武尔。当日他向当地教会的1300多名信徒布道,并在第二天为众多泰米尔族初信的会众举办了确认仪式。4月1日他来到特里奇诺波利(Trichinopoly),到达第二天他在圣约翰教堂又确认了42名信徒。次日的清晨,他去教堂参加了早礼拜;在用泰米尔语为会众完成祝福后,他回到了自己的住所。因为天气非常炎热,仆人为他事先准备好了冷水浴。可就在他全身浸入冷水的那一刻,他的心脏因受到刺激而突发异常,半小时后被仆人发现死在自己的房间里。此时离他抵达印度才两年零六个月。他被安葬在当地圣约翰教堂北边的祭坛旁。随后加尔各答当局为他降半旗致哀,并鸣礼炮42响,每一响分别代表了他的生命周年。

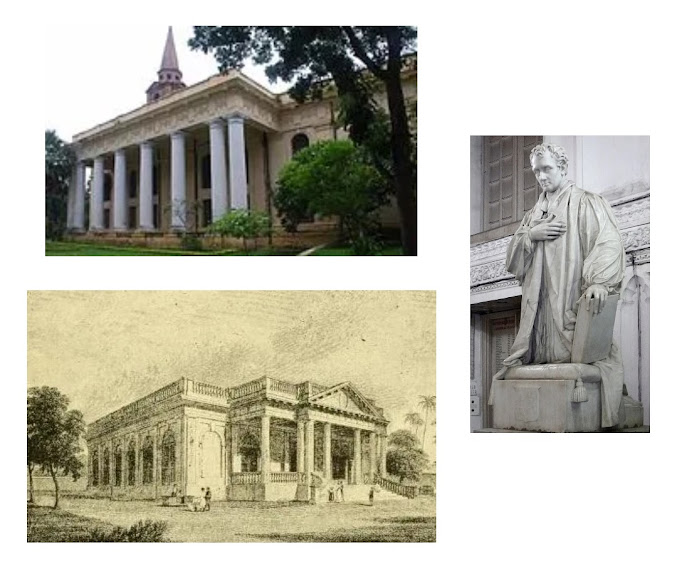

▼左上下两图分别为赫伯担任主教后首次布道的加尔各答圣约翰教堂,以及他去世前一天布道过的特里奇诺波利圣约翰教堂;右图为在加尔各答圣保罗教堂内的赫伯雕塑像:

诗歌的出版和作曲

诗歌的出版和作曲

在还没有电报的当年,赫伯不幸去世的消息四个月后才传回到英国。媒体和民众纷纷表达了对这位倒在印度大地上的宣教勇士的怀念和敬意。次年他生前所希望出版的57首赞美诗歌终于得以正式出版,书名定为《为年度每周教堂礼拜而编写和改编的赞美诗》。然而在这之前他的这首《要遍传福音》的诗歌却早已经被一份杂志介绍给了英美两国民众,并由一位著名的美国作曲家配上了曲调,成为一首经典圣诗。

1823年6月赫伯被任命为加尔各答主教的消息公开以后,有一位记者向《基督教观察家报》寄去了这首赞美诗的副本,并附上了一封热情洋溢的推荐信。他在信中称这首“宣教赞美诗是如此的美丽和珍贵,充满了基督的资讯”;“每一个基督徒看到赫伯对传讲“弥赛亚名字”抱有如此虔诚的热情,以及他将在这个如此重要的职位上,以基督徒的虔诚、顺服和谨慎来实现这一愿望时,一定会为此感到高兴!”

《基督教观察家报》收到这首诗歌后及时将其编入下一期的刊物之中,并分别在英国和美国两地公开出版。此时在美国佐治亚州的萨凡纳,有一位叫玛丽·霍华德(Mary W. Howard)的读者看到了这首赞美诗。她因为非常喜欢就想到如果诗歌有一个合适的曲调方便大家去唱该有多好。但因赫伯诗歌的韵律却与一般的圣诗很不一样,较难借用其他曲调,于是她想到了一个人。他就是自己所在的独立长老教会的音乐总监,住在她附近的洛厄尔·梅森(Lowell Mason)。她让儿子将这首诗歌拿去交给了梅森。有趣的是,当梅森看到这首诗歌后只花30分钟左右就为它完成了谱曲,而这一时间恰恰就和赫伯当年在雷克瑟姆教堂牧师家即兴写下这首诗所花的时间相仿。梅森当时还是一名当地银行的职员,这是他发表的第一首圣诗音乐作品,但他后来却成了大名鼎鼎的美国圣乐之父,创作了一系列经典圣诗曲谱,其中包括了《奇妙十架》《普世欢腾》《离主更近》等著名赞美诗歌。

本文结束前的话

本文结束前的话

在即将结束本文时笔者不想像往常的惯例花更多的笔墨去评论这首《要遍传福音》诗歌的具体内容。因为正如一位评论家所指出的,“他写的每一首赞美诗都已付诸于行动!”我想,单凭就这句话已经足以超过千言万语为这首诗歌定论了。

是的,赫伯一生中有许多机会可以成为另一个不同命运的赫伯。他可以不当牧师,因为他的文学才华足够让他成为一个出色的作家或有名的编辑。他也有理由不去印度,留在圣阿萨教区服事;如此的话他完全有可能像他岳父那样被提升到教区主教的职位。即使到了印度以后,他也可以有充分的理由留在加尔各答处理如此繁重的教区事务,包括他已经计画好要编纂一本印度斯坦语(Hindustani)的词典,让更多的人能够从中受益来学习圣经。然而他却将到任后的大多数时间花在艰辛卓绝的宣教考察路上,并最后为此倒下,长眠在那块土地上 …。他真的做到了像使徒保罗那样:“我却不以性命为念,也不看为宝贵,只要行完我的路程,成就我从主耶稣所领受的职事,证明神恩惠的福音。”(使徒行传20:24)他的一生是将自己作为“活祭”献给主的一生,是身体力行主耶稣所颁布的要将福音传到地极大使命的一生!

亲爱的弟兄姐妹,主耶稣早就告诉我们:“举目向田里观望,庄稼已经成熟,可以收割了”;(约翰福音4:35),可是“要收的庄稼多,做工的人少。所以,你们当求庄稼的主,打发工人出去收他的庄稼。”(路加福音10:2)也许,我们不一定每个人都能够做到像赫伯那样漂洋过海,前往陌生艰苦之地传讲福音,但我们完全可以从身边做起,将福音传给还没有信主的家人、朋友、邻舍、同事。愿你我都能够从赫伯身上学到为福音而舍己的精神,“无论在甚么时候,甚么环境,都要专心传道,以百般的忍耐,用各样的教训责备人、警戒人、勉励人。”(提摩太后书4:2;圣经当代译本),直到我们生命的末了!阿门!