一首在葬禮上常唱的詩歌《同聚美地》

作者:徐彬

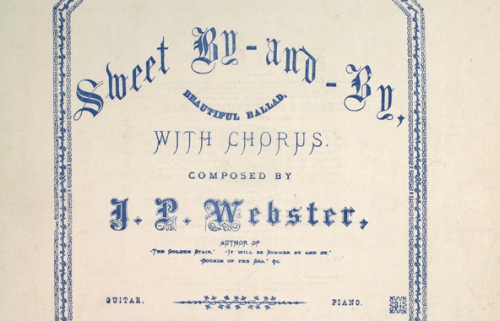

引言:在1867年一個冬日的午後,在威斯康辛州埃爾克霍恩(Elk Horn)小鎮的一家藥店裏,店主和一位客人之間彼此閒聊的一句話,竟然促成了一首聖詩的誕生,一直流傳到今日,甚至還成為人們在追思親人離世時常唱的詩歌之一。它就是我今天要介紹的《同聚美地》(In The Sweet By and By;也有譯成“讚慕福地”)。而這兩位因聊天而載入聖詩史冊的男人就是桑福德·貝內特(Sanford F. Bennett 1836-1898)和約瑟夫·韋伯斯特(Joseph P. Webster 1819-1875)。

(一)

我還是依我的慣例先來介紹詩歌的詞作者貝內特。他1836年出生於紐約州馬丁斯堡,兩歲時隨家人遷至伊利諾伊州普 萊恩菲爾德。因家境貧寒,他少年時需在農忙季節協助家中農務,僅在冬季才能前往學校就讀。16歲那年他進入相當於大學預科的沃基根學院(Wauconda Academy)學習。畢業後他先是在沃基達的一家學校擔任了一段時期老師,接著在1858年被密歇根大學正式錄取,成為一名醫科專業的學生。眼看長久以來期望成為一名治病救人的醫生的夢想在不遠的將來即將成真,然而就在讀醫期間他的身體出現了問題,以至於他不得不中途休學。

萊恩菲爾德。因家境貧寒,他少年時需在農忙季節協助家中農務,僅在冬季才能前往學校就讀。16歲那年他進入相當於大學預科的沃基根學院(Wauconda Academy)學習。畢業後他先是在沃基達的一家學校擔任了一段時期老師,接著在1858年被密歇根大學正式錄取,成為一名醫科專業的學生。眼看長久以來期望成為一名治病救人的醫生的夢想在不遠的將來即將成真,然而就在讀醫期間他的身體出現了問題,以至於他不得不中途休學。

離開學校後貝內特曾先後擔任過一家學校的校長以及一家報社的副主編。南北戰爭爆發後,他在1864年加入了屬於北方反奴隸制陣營的威斯康辛志願軍,成為第40步兵團的一名少尉軍官。二年後內戰結束,他選擇在威斯康星州的埃爾克霍恩定居,並在當地開設了一家藥店。在此期間,他一邊在藥房當藥劑師,同時又利用冬季學期在芝加哥的拉什醫學院(Rush Medical College)繼續深造,並且終於在1874年獲得了醫學博士(M.D.)的學位。

醫學院畢業後貝內特開始了他的行醫生涯。在之後的十幾年生涯中他一直默默無聞地為所在地區的居民提供醫療服務,並在業餘時間裏繼續從事文學寫作,包括創作詩歌。隨著年齡增長,貝內特本已脆弱的健康狀況日益惡化,最終於1898年6月因病去世,享年62歲。

在貝內特的一生中,因為他經歷過戰爭的殘酷和血腥,同時自己又長期深受身體疾病的折磨,故他對人生的苦難和生命的脆弱有著比常人更深的體會。這種切身的感受,使得他無論是在經營藥房階段,還是在行醫期間,對前來求助的病人和身邊的朋友總是懷著格外的同情與關懷。而正是這份仁心,使得他與許多人都成為有著良好互動及可交心的朋友,其中就包括那天的藥房來客約瑟夫.韋伯斯特(Joseph P. Webster);兩人合作創作了不少讚美詩歌。

(二)

接著我來介紹這位韋伯斯特。他1819年出生於美國新罕布夏州的曼徹斯特附近,自幼就展現出非凡的音樂天賦,通過自學就掌握了小提琴、長笛與打擊樂器的演奏技巧。完成初中教育後他進入位於家鄉不遠的彭布羅克學院(Pembroke Academy)。這是一所成立於1818年的私立預科學校,以注重文學與藝術教育而聞名;在這裏,韋伯斯特初步接受了學術與音樂訓練,為他日後走上專業音樂之路打下了必要的基礎。1840年,他前往波士頓音樂學院深造,師從美國聖樂教育改革的先驅洛厄爾·梅森(Lowell Mason)與喬治·詹姆斯·韋布(George J. Webb)等大師。畢業後他一度活躍於美國東北部的音樂界,指揮過一個名為“歐洲人”的四重奏樂團,並作為歌手在各地巡迴演出,深受觀眾喜愛。

接著我來介紹這位韋伯斯特。他1819年出生於美國新罕布夏州的曼徹斯特附近,自幼就展現出非凡的音樂天賦,通過自學就掌握了小提琴、長笛與打擊樂器的演奏技巧。完成初中教育後他進入位於家鄉不遠的彭布羅克學院(Pembroke Academy)。這是一所成立於1818年的私立預科學校,以注重文學與藝術教育而聞名;在這裏,韋伯斯特初步接受了學術與音樂訓練,為他日後走上專業音樂之路打下了必要的基礎。1840年,他前往波士頓音樂學院深造,師從美國聖樂教育改革的先驅洛厄爾·梅森(Lowell Mason)與喬治·詹姆斯·韋布(George J. Webb)等大師。畢業後他一度活躍於美國東北部的音樂界,指揮過一個名為“歐洲人”的四重奏樂團,並作為歌手在各地巡迴演出,深受觀眾喜愛。

然而在39歲那年他患上了一種被稱為“密西根湖喉炎”(Lake Michigan Throat)的支氣管疾病,從而被迫放棄了他所喜愛的歌唱生涯,並把事業的重心轉向到作曲領域。他一生中先後創作了超過一千首的歌曲,涵蓋了民謠、聖詩、清唱劇等眾多領域。

韋伯斯特在創作這首《同聚美地》之前已經是一名知名的作曲家。他的成名之作是一首名叫《洛雷納》(Lorena)的歌曲。此歌的歌詞是出於俄亥俄州一名年輕的牧師之手,他的名字叫亨利·韋伯斯特。當時他因思念迫於家庭的反對而另嫁他人的女友而寫下了這首抒情長詩。該詩在1856年經韋伯斯特譜曲後迅速風靡全美,特別是到了南北戰爭期間,這首歌還成為雙方士兵們最為喜愛的曲目之一。甚至還有人將這首歌歸於南方陣營之所以戰敗的一個重要因素,因為那些遠離家鄉作戰的軍人每當聽到這首歌,都會特別想念家中的妻子和女友,從而失去了戰鬥力。據說在具有決定性的關鍵一戰亞特蘭大戰役(Battle of Atlanta)中,被擊敗的南方軍隊就是在沮喪中唱著這首歌退出了戰斗。1937年拍攝的那部反映美國內戰歷史的史詩電影《飄》(Gone with the Wind)中,有一個情節也特地採用了這首歌曲的旋律來作為配樂。

1857年韋伯斯特搬到埃爾克霍恩定居。他在這座只有兩百多戶住家的小鎮裏創辦了一個沙龍,吸引了許多的文學和詩歌的愛好者加入,其中就包括前面我所介紹的藥店主貝內特。雖然兩個人年紀相差了十幾歲,但因為在詩歌創作方面的共同興趣成了經常見面的好朋友;一個人負責寫詩,另一個則為其作曲;創作完後就將詩歌印成活頁歌單,在教會和民間傳唱。身體欠佳的韋伯斯特也常常從學醫的貝內特那裏得到許多幫助。

(三)

現在就讓我們回到貝內特和韋伯斯特兩人創作這首《同聚美地》詩歌的具體情形。時間是1867年夏秋間的一個上午。那段時期兩人正在合作編輯一本主日學的詩歌集。貝內特在多年後的一篇回憶文章生動地描寫了這首詩歌的創作過程。他這樣寫道:

「韋伯斯特先生性情極為敏感,情緒容易波動。每當他陷入低谷,世間萬物在他眼中便蒙上陰霾。我深知他的脾性,一見他神色黯然,便知他又被愁緒纏繞。我知道此時只需給他一首新詩來譜曲,便能令他重新振作起來。那日,他走進藥店,默默站在火爐旁,背對著我站著。我從書桌前抬頭問道:“韋伯斯特,這回又怎麼了?” 他低聲答道:“沒什麼,不久之後就會好起來的。”(It’s no matter. It will be all right by and by.)」

(筆者註:“By and By”是十九世紀在日常生活和詩歌中常用的一個副詞短語,意“不久之后 / 将来某个时候” in the near or indefinite future)

「他的這句話如同一道太陽的強光閃現在我的腦海中,寫詩的靈感瞬間湧現。我脫口而出:“‘In the Sweet By and By’——這難道不是一個絕妙的詩歌標題嗎?”“或許吧!”他依然興致索然地回應道。我立刻轉身提筆,一氣呵成將心中浮現的靈感寫成了這首詩歌。當我將寫好的詩句遞給他時,他的目光立刻明亮起來。他大步走到書桌前開始譜曲,接著又拿起隨身帶來的小提琴試奏旋律,並隨即寫下副歌的音符。完成譜曲後正好有兩位朋友也來到藥房,於是我們四人就一同試唱起了這首新作。整個過程只用了短短的三十分鐘。」(筆者譯自《My life and the story of the gospel hymns 》By Ira David Sankey,Harper & Brother Publishers, 第149-151頁)

▲以上是一幅反映在貝內特藥房裡四個人試唱這首詩歌的版畫

(四)

《同聚美地》

有一地比日中更光耀,雖遙遠我因信望得見;

我天父在那地常等候,早為我備安宅於裏面。

到美地齊歌詠而頌贊,同眾聖徒喜樂到萬年;

真快樂有永遠之生命,無懼怕,無憂愁,無掛念。

我聖父在高天何慈愛,將至尊獨生子降於世;

開福源一直流至萬代,主恩惠要讚美永不止。

(副歌)

到日期,樂無比,與眾聖徒聚會在美地;

到日期,樂無比,與眾聖徒聚會在美地。

就這樣,一首傳世的詩歌就在這小鎮藥房裏經過這兩個男人看似不經意的對話而來到世上。當他們四個人試唱這首詩歌時,正好貝內特的內兄克勞斯比(R. R. Crosby)走了進來。他聽完他們唱後,流著淚地預言道:這首詩歌定會“流芳百世!”(immortal)

果然,當詩歌於1868年發表在那本名叫《Signet Ring》的歌本之後,很快就流傳開來。兩個星期之後,街上就有孩子們在唱這首詩歌;數年之後詩歌更是被翻譯成各種語言,傳遍了世界;甚至有報紙這樣報導說: “日光照耀之地都在唱這首詩歌”(sung in every land under the sun.)。

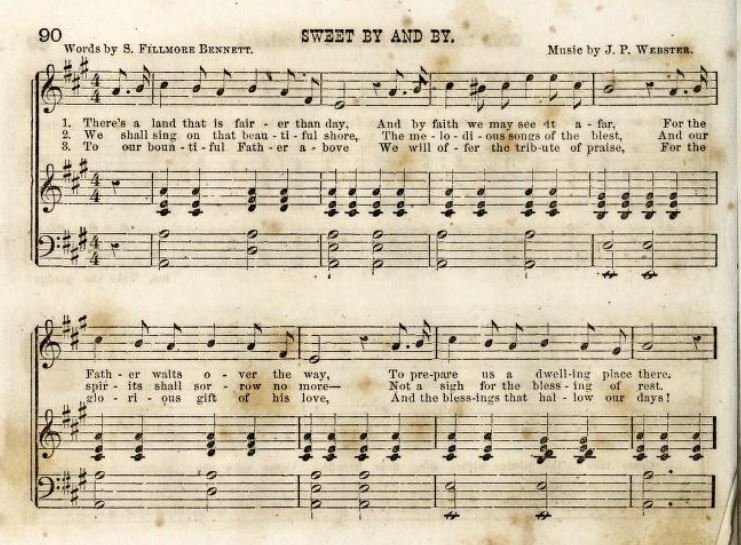

▼以下是出現在早期歌本中的這首詩歌

(五)

這首詩歌當年之所以能夠產生如此大的社會影響,固然與美國民眾剛剛經歷南北戰爭的劇變和慘痛相關;無數在戰爭中失去親人或在社會重建中陷入困境的人們,因著這首詩所傳遞的盼望與安慰而獲得心靈的撫慰。然而,使其能夠成為曆久彌新的經典聖詩的根本原因,還是在於詩歌的內容清楚地詮釋了基督教信仰中關於生命終極歸宿的核心價值:即基督徒在世上不過是客旅,我們真正的家鄉是在天上。在這天上的家鄉,正如聖經所描述的,“城中有神的榮耀,城的光輝如同極貴的寶石,好像碧玉,明如水晶”(啟示錄21:11);在那裏,“神要擦去他們一切的眼淚;不再有死亡,也不再有悲哀、哭號、疼痛,因為以前的事都過去了。”(啟示錄21:4)

貝內特在詩歌中正是這樣謳歌描述了那番美景:那裏是“一片比白晝更璀璨的樂土”(a land that is fairer than day);在那裏,“天父正在等待著我們,並為我們預備好了安居的地方”(The Father waits over the way, to prepare us a dwelling place there);“我們將在那美地歌唱,祝福的歌聲悅耳悠揚”(We shall sing on that beautiful shore.The melodious songs of the blest.);在那裡,“我們的靈魂將不再會憂傷,也無需為求得安息的福分而歎息惆悵”(And our spirits shall sorrow no more,Not a sigh for the blessing of rest.);“在那甜蜜的將來”(In the sweet by and by),所有神的子民“將相聚在那美麗的彼岸”(shall meet on that beautiful shore),一起“把我們的感恩和讚美献上”(To our bountiful Father above,We will offer our tribute of praise),並永遠與主同在,享受那無法比擬的榮耀與福樂。(以上歌詞為筆者根據英文原作翻譯)

正因為這個聚焦於天家盼望的主題,《同聚美地》也成為歐美臨終關懷機構及基督徒葬禮中经常使用的詩歌之一。“到那日,我们将相聚在那美丽的彼岸”的詩句,成为无数基督徒在悼念逝去亲人时最能夠抚平悲伤、点燃希望的精神寄托。

當然這首詩歌之所以成為經典,也離不開韋伯斯特賦予的旋律魅力。這位長期飽受疾病折磨、常陷於憂鬱的音樂人,他的生命經歷本身就蘊含著一種對安息與光明的深切渴望。他把這些情感化為感人的音符,傾注在貝內特所寫的詩句中。詩歌發表後不久即被美國著名的音樂編輯弗伯特·梅因(Hubert P. Main)注意到。他為韋伯斯特這首即興而成的曲調精心完成了編曲(Arrangement), 在保持原有風格的基礎上加上了前奏、尾聲與過渡等音符,並編配了四部和聲,從而使作品更富有層次與張力。經他編曲後的主旋律簡樸卻不失能量,節奏流暢并富有感染力,平穩的基调中蘊含著強烈的渴盼;到了副歌部分則隨著旋律的昇華,仿佛天門啟開,傳來眾聖徒在彼岸重逢時雀躍歡呼的迴響;整首詩歌的旋律和歌詞彼此相互輝映,成為一段動人的信仰告白。

結語:寫到這里,笔者不得不由衷地感歎,神常會在人軟弱和迷惘的時候,用一種看似不經意的方法來點燃我們心中那不滅的信心之光。在以上的故事中,神就是這樣借著這兩位有著各自軟弱的平凡人,在那個平凡的日子和有限的空間裏,通過一段普通的對話而孕育出了這首穿越時空的詩歌,成就了對無數後人的非凡安慰與激勵。

親愛的弟兄姐妹,自這首詩歌問世至今,已經一個半世紀過去了。雖然如今我們的物質生活和科技進步已經發展到何等的程度,但人們的內心仍然还有太多的不平安;我們的所處的這個世界仍然和過去一樣,充滿著各種衝突、動蕩,甚至是血與火的爭戰。願這首詩歌的旋律與信息常常在我們的心中迴盪,提醒我們奔走天路過程中,無論遇到何種環境都能夠從神的應許中得著堅固的信心,將眼目定睛於天上那永恆和美好的家鄉,“忘记背后,努力面前的, 向着标竿直跑,要得神在基督耶稣里从上面召我(們)来得的奖赏”,直到那一天——在那片美麗的樂土上與主耶穌永遠相聚的日子來臨!

中文視頻

英文視頻