一首在葬礼上常唱的诗歌《同聚美地》

作者:徐彬

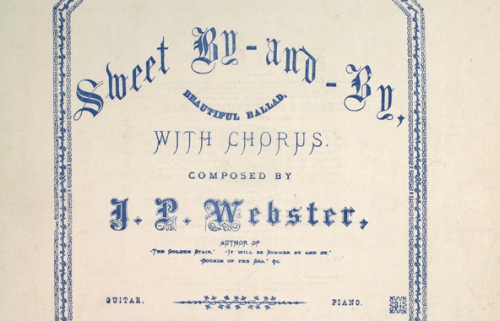

引言:在1867年一个冬日的午后,在威斯康辛州埃尔克霍恩(Elk Horn)小镇的一家药店里,店主和一位客人之间彼此闲聊的一句话,竟然促成了一首圣诗的诞生,一直流传到今日,甚至还成为人们在追思亲人离世时常唱的诗歌之一。它就是我今天要介绍的《同聚美地》(In The Sweet By and By;也有译成“赞慕福地”)。而这两位因聊天而载入圣诗史册的男人就是桑福德·贝内特(Sanford F. Bennett 1836-1898)和约瑟夫·韦伯斯特(Joseph P. Webster 1819-1875)。

(一)

我还是依我的惯例先来介绍诗歌的词作者贝内特。他1836年出生于纽约州马丁斯堡,两岁时随家人迁至伊利诺伊州普 莱恩菲尔德。因家境贫寒,他少年时需在农忙季节协助家中农务,仅在冬季才能前往学校就读。16岁那年他进入相当于大学预科的沃基根学院(Wauconda Academy)学习。毕业后他先是在沃基达的一家学校担任了一段时期老师,接着在1858年被密歇根大学正式录取,成为一名医科专业的学生。眼看长久以来期望成为一名治病救人的医生的梦想在不远的将来即将成真,然而就在读医期间他的身体出现了问题,以至于他不得不中途休学。

莱恩菲尔德。因家境贫寒,他少年时需在农忙季节协助家中农务,仅在冬季才能前往学校就读。16岁那年他进入相当于大学预科的沃基根学院(Wauconda Academy)学习。毕业后他先是在沃基达的一家学校担任了一段时期老师,接着在1858年被密歇根大学正式录取,成为一名医科专业的学生。眼看长久以来期望成为一名治病救人的医生的梦想在不远的将来即将成真,然而就在读医期间他的身体出现了问题,以至于他不得不中途休学。

离开学校后贝内特曾先后担任过一家学校的校长以及一家报社的副主编。南北战争爆发后,他在1864年加入了属于北方反奴隶制阵营的威斯康辛志愿军,成为第40步兵团的一名少尉军官。二年后内战结束,他选择在威斯康星州的埃尔克霍恩定居,并在当地开设了一家药店。在此期间,他一边在药房当药剂师,同时又利用冬季学期在芝加哥的拉什医学院(Rush Medical College)继续深造,并且终于在1874年获得了医学博士(M.D.)的学位。

医学院毕业后贝内特开始了他的行医生涯。在之后的十几年生涯中他一直默默无闻地为所在地区的居民提供医疗服务,并在业余时间里继续从事文学写作,包括创作诗歌。随着年龄增长,贝内特本已脆弱的健康状况日益恶化,最终于1898年6月因病去世,享年62岁。

在贝内特的一生中,因为他经历过战争的残酷和血腥,同时自己又长期深受身体疾病的折磨,故他对人生的苦难和生命的脆弱有着比常人更深的体会。这种切身的感受,使得他无论是在经营药房阶段,还是在行医期间,对前来求助的病人和身边的朋友总是怀着格外的同情与关怀。而正是这份仁心,使得他与许多人都成为有着良好互动及可交心的朋友,其中就包括那天的药房来客约瑟夫.韦伯斯特(Joseph P. Webster);两人合作创作了不少赞美诗歌。

(二)

接着我来介绍这位韦伯斯特。他1819年出生于美国新罕布夏州的曼彻斯特附近,自幼就展现出非凡的音乐天赋,通过自学就掌握了小提琴、长笛与打击乐器的演奏技巧。完成初中教育后他进入位于家乡不远的彭布罗克学院(Pembroke Academy)。这是一所成立于1818年的私立预科学校,以注重文学与艺术教育而闻名;在这里,韦伯斯特初步接受了学术与音乐训练,为他日后走上专业音乐之路打下了必要的基础。1840年,他前往波士顿音乐学院深造,师从美国圣乐教育改革的先驱洛厄尔·梅森(Lowell Mason)与乔治·詹姆斯·韦布(George J. Webb)等大师。毕业后他一度活跃于美国东北部的音乐界,指挥过一个名为“欧洲人”的四重奏乐团,并作为歌手在各地巡回演出,深受观众喜爱。

接着我来介绍这位韦伯斯特。他1819年出生于美国新罕布夏州的曼彻斯特附近,自幼就展现出非凡的音乐天赋,通过自学就掌握了小提琴、长笛与打击乐器的演奏技巧。完成初中教育后他进入位于家乡不远的彭布罗克学院(Pembroke Academy)。这是一所成立于1818年的私立预科学校,以注重文学与艺术教育而闻名;在这里,韦伯斯特初步接受了学术与音乐训练,为他日后走上专业音乐之路打下了必要的基础。1840年,他前往波士顿音乐学院深造,师从美国圣乐教育改革的先驱洛厄尔·梅森(Lowell Mason)与乔治·詹姆斯·韦布(George J. Webb)等大师。毕业后他一度活跃于美国东北部的音乐界,指挥过一个名为“欧洲人”的四重奏乐团,并作为歌手在各地巡回演出,深受观众喜爱。

然而在39岁那年他患上了一种被称为“密西根湖喉炎”(Lake Michigan Throat)的支气管疾病,从而被迫放弃了他所喜爱的歌唱生涯,并把事业的重心转向到作曲领域。他一生中先后创作了超过一千首的歌曲,涵盖了民谣、圣诗、清唱剧等众多领域。

韦伯斯特在创作这首《同聚美地》之前已经是一名知名的作曲家。他的成名之作是一首名叫《洛雷纳》(Lorena)的歌曲。此歌的歌词是出于俄亥俄州一名年轻的牧师之手,他的名字叫亨利·韦伯斯特。当时他因思念迫于家庭的反对而另嫁他人的女友而写下了这首抒情长诗。该诗在1856年经韦伯斯特谱曲后迅速风靡全美,特别是到了南北战争期间,这首歌还成为双方士兵们最为喜爱的曲目之一。甚至还有人将这首歌归于南方阵营之所以战败的一个重要因素,因为那些远离家乡作战的军人每当听到这首歌,都会特别想念家中的妻子和女友,从而失去了战斗力。据说在具有决定性的关键一战亚特兰大战役(Battle of Atlanta)中,被击败的南方军队就是在沮丧中唱着这首歌退出了战斗。1937年拍摄的那部反映美国内战历史的史诗电影《飘》(Gone with the Wind)中,有一个情节也特地采用了这首歌曲的旋律来作为配乐。

1857年韦伯斯特搬到埃尔克霍恩定居。他在这座只有两百多户住家的小镇里创办了一个沙龙,吸引了许多的文学和诗歌的爱好者加入,其中就包括前面我所介绍的药店主贝内特。虽然两个人年纪相差了十几岁,但因为在诗歌创作方面的共同兴趣成了经常见面的好朋友;一个人负责写诗,另一个则为其作曲;创作完后就将诗歌印成活页歌单,在教会和民间传唱。身体欠佳的韦伯斯特也常常从学医的贝内特那里得到许多帮助。

(三)

现在就让我们回到贝内特和韦伯斯特两人创作这首《同聚美地》诗歌的具体情形。时间是1867年夏秋间的一个上午。那段时期两人正在合作编辑一本主日学的诗歌集。贝内特在多年后的一篇回忆文章生动地描写了这首诗歌的创作过程。他这样写道:

「韦伯斯特先生性情极为敏感,情绪容易波动。每当他陷入低谷,世间万物在他眼中便蒙上阴霾。我深知他的脾性,一见他神色黯然,便知他又被愁绪缠绕。我知道此时只需给他一首新诗来谱曲,便能令他重新振作起来。那日,他走进药店,默默站在火炉旁,背对着我站着。我从书桌前抬头问道:“韦伯斯特,这回又怎么了?” 他低声答道:“没什么,不久之后就会好起来的。”(It’s no matter. It will be all right by and by.)」

(笔者注:“By and By”是十九世纪在日常生活和诗歌中常用的一个副词短语,意“不久之后 / 将来某个时候” in the near or indefinite future)

「他的这句话如同一道太阳的强光闪现在我的脑海中,写诗的灵感瞬间涌现。我脱口而出:“‘In the Sweet By and By’——这难道不是一个绝妙的诗歌标题吗?”“或许吧!”他依然兴致索然地回应道。我立刻转身提笔,一气呵成将心中浮现的灵感写成了这首诗歌。当我将写好的诗句递给他时,他的目光立刻明亮起来。他大步走到书桌前开始谱曲,接着又拿起随身带来的小提琴试奏旋律,并随即写下副歌的音符。完成谱曲后正好有两位朋友也来到药房,于是我们四人就一同试唱起了这首新作。整个过程只用了短短的三十分钟。」(笔者译自《My life and the story of the gospel hymns 》By Ira David Sankey,Harper & Brother Publishers, 第149-151页)

▲以上是一幅反映在贝内特药房里四个人试唱这首诗歌的版画

(四)

《同聚美地》

有一地比日中更光耀,虽遥远我因信望得见;

我天父在那地常等候,早为我备安宅于里面。

到美地齐歌咏而颂赞,同众圣徒喜乐到万年;

真快乐有永远之生命,无惧怕,无忧愁,无挂念。

我圣父在高天何慈爱,将至尊独生子降于世;

开福源一直流至万代,主恩惠要赞美永不止。

(副歌)

到日期,乐无比,与众圣徒聚会在美地;

到日期,乐无比,与众圣徒聚会在美地。

就这样,一首传世的诗歌就在这小镇药房里经过这两个男人看似不经意的对话而来到世上。当他们四个人试唱这首诗歌时,正好贝内特的内兄克劳斯比(R. R. Crosby)走了进来。他听完他们唱后,流着泪地预言道:这首诗歌定会“流芳百世!”(immortal)

果然,当诗歌于1868年发表在那本名叫《Signet Ring》的歌本之后,很快就流传开来。两个星期之后,街上就有孩子们在唱这首诗歌;数年之后诗歌更是被翻译成各种语言,传遍了世界;甚至有报纸这样报导说: “日光照耀之地都在唱这首诗歌”(sung in every land under the sun.)。

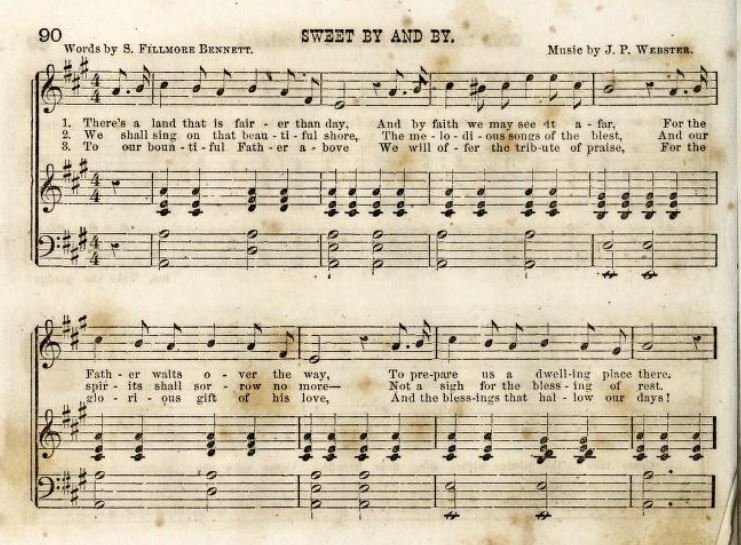

▼以下是出现在早期歌本中的这首诗歌

(五)

这首诗歌当年之所以能够产生如此大的社会影响,固然与美国民众刚刚经历南北战争的剧变和惨痛相关;无数在战争中失去亲人或在社会重建中陷入困境的人们,因着这首诗所传递的盼望与安慰而获得心灵的抚慰。然而,使其能够成为历久弥新的经典圣诗的根本原因,还是在于诗歌的内容清楚地诠释了基督教信仰中关于生命终极归宿的核心价值:即基督徒在世上不过是客旅,我们真正的家乡是在天上。在这天上的家乡,正如圣经所描述的,“城中有神的荣耀,城的光辉如同极贵的宝石,好像碧玉,明如水晶”(启示录21:11);在那里,“神要擦去他们一切的眼泪;不再有死亡,也不再有悲哀、哭号、疼痛,因为以前的事都过去了。”(启示录21:4)

贝内特在诗歌中正是这样讴歌描述了那番美景:那里是“一片比白昼更璀璨的乐土”(a land that is fairer than day);在那里,“天父正在等待着我们,并为我们预备好了安居的地方”(The Father waits over the way, to prepare us a dwelling place there);“我们将在那美地歌唱,祝福的歌声悦耳悠扬”(We shall sing on that beautiful shore.The melodious songs of the blest.);在那里,“我们的灵魂将不再会忧伤,也无需为求得安息的福分而叹息惆怅”(And our spirits shall sorrow no more,Not a sigh for the blessing of rest.);“在那甜蜜的将来”(In the sweet by and by),所有神的子民“将相聚在那美丽的彼岸”(shall meet on that beautiful shore),一起“把我们的感恩和赞美献上”(To our bountiful Father above,We will offer our tribute of praise),并永远与主同在,享受那无法比拟的荣耀与福乐。(以上歌词为笔者根据英文原作翻译)

正因为这个聚焦于天家盼望的主题,《同聚美地》也成为欧美临终关怀机构及基督徒葬礼中经常使用的诗歌之一。“到那日,我们将相聚在那美丽的彼岸”的诗句,成为无数基督徒在悼念逝去亲人时最能够抚平悲伤、点燃希望的精神寄托。

当然这首诗歌之所以成为经典,也离不开韦伯斯特赋予的旋律魅力。这位长期饱受疾病折磨、常陷于忧郁的音乐人,他的生命经历本身就蕴含着一种对安息与光明的深切渴望。他把这些情感化为感人的音符,倾注在贝内特所写的诗句中。诗歌发表后不久即被美国著名的音乐编辑弗伯特·梅因(Hubert P. Main)注意到。他为韦伯斯特这首即兴而成的曲调精心完成了编曲(Arrangement), 在保持原有风格的基础上加上了前奏、尾声与过渡等音符,并编配了四部和声,从而使作品更富有层次与张力。经他编曲后的主旋律简朴却不失能量,节奏流畅并富有感染力,平稳的基调中蕴含着强烈的渴盼;到了副歌部分则随着旋律的升华,仿佛天门启开,传来众圣徒在彼岸重逢时雀跃欢呼的回响;整首诗歌的旋律和歌词彼此相互辉映,成为一段动人的信仰告白。

结语:写到这里,笔者不得不由衷地感叹,神常会在人软弱和迷惘的时候,用一种看似不经意的方法来点燃我们心中那不灭的信心之光。在以上的故事中,神就是这样借着这两位有着各自软弱的平凡人,在那个平凡的日子和有限的空间里,通过一段普通的对话而孕育出了这首穿越时空的诗歌,成就了对无数后人的非凡安慰与激励。

亲爱的弟兄姐妹,自这首诗歌问世至今,已经一个半世纪过去了。虽然如今我们的物质生活和科技进步已经发展到何等的程度,但人们的内心仍然还有太多的不平安;我们的所处的这个世界仍然和过去一样,充满著各种冲突、动荡,甚至是血与火的争战。愿这首诗歌的旋律与信息常常在我们的心中回荡,提醒我们奔走天路过程中,无论遇到何种环境都能够从神的应许中得着坚固的信心,将眼目定睛于天上那永恒和美好的家乡,“忘记背后,努力面前的, 向着标竿直跑,要得神在基督耶稣里从上面召我(们)来得的奖赏”,直到那一天——在那片美丽的乐土上与主耶稣永远相聚的日子来临!

中文视频

英文视频