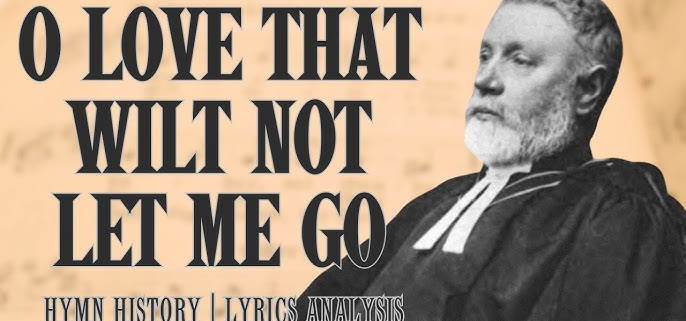

蘇格蘭盲人牧師和他寫的感人詩歌《永不棄我的愛》

作者:徐彬

今天我要介紹的詩歌,無論是它優美的文字,還是其作者感人的人生經歷都給我留下了極其深刻的印象。這首詩歌出自十九世紀的一位幾乎是全盲的蘇格蘭牧師之手。詩歌的名字叫《永不棄我的愛》(O Love That Wilt Not Let Me Go /也有譯成“不忍棄我的愛”或“偉大的愛”),作者是喬治. 麥瑟森(George Matheson (1842–1902)。

父母和學校

1842年3月27日喬治·麥瑟遜出生於蘇格蘭格拉斯哥市的一個富裕人家。他父親年輕時繼承了家族的公司,並娶了自己的表妹為妻;結婚後夫婦倆養育了8個孩子,麥瑟森是其中的第三個。儘管父親是一名商人,但卻是虔誠的基督徒。在他的影響下,麥瑟森很早就確立了基督信仰,並逐漸對神學產生了濃厚的興趣。

十五歲那年,麥瑟考進了當地著名的格拉斯哥大學(University of Glasgow)。在這所名校裏,他 是一個非常活躍的好學生,不但所讀各科成績優秀,而且課餘生活也十分豐富,特別熱衷於戲劇、音樂和文學創作。他寫的一首名為“伯大尼的眼淚”的詩歌,一度在校園裏造成轟動,在同學中間被相爭傳閱。入學五年後,他本科畢業,接著又考上了母校的哲學碩士專業,並在第二年轉到神學院去攻讀神學。

然而就是在大學讀書期間,他面臨了人生的一個重大挑戰。或許是父母近親結婚的緣故,他在年少時期眼睛就出現弱視;到了進入大學後,雙眼視力進一步退化,並隨著時間的推移逐漸變得越來越嚴重。在學習時他必須戴上高度數的眼鏡,以便看清楚書本上的文字;到課堂上,他只能選擇坐在離窗戶最近的座位上,以獲得最好的光線來看清臺上老師的板書;到後來他的視力已經到了幾乎完全失明的地步。

眼睛失明對麥瑟遜來說已經是一次巨大的打擊,然而幾乎是同時,另一個人生悲劇也在他的生活中上演了。他在大學裏相識相愛的女友,本來打算在畢業後結婚,但看到他的視力惡化程度,最後還是決定離開他。分手前女友留給他的最後一句話是 “我不想成為一個盲人的妻子!”。

上述這雙重打擊給他帶來了極大的痛苦,尤其是初戀的失敗,讓他陷入到前所未有的孤獨、無助和失落的狀態之中;從此他將自己的情感世界完全封閉起來,並為之終生未娶。然而儘管這時候他的眼睛只能看到一片陰影或模糊的輪廓,但他要服事神的目標和心志卻沒有改變,反而變得越來清晰和強烈。憑著這一信念他以驚人的毅力在1866年終於完成了他的碩士學業。

下圖是全英國歷史最悠久的四所大學之一:格拉斯哥大學的主體建築物▼

教會和事奉

從神學院畢業不久,麥瑟森便如願取獲得了當地長老會的佈道許可。他先是在桑迪福德教區教堂(Sandyford Parish Church) 擔任了助理牧師;兩年後他被教區提名委員會一致通過,授予因內侖教會( Innellan Church)牧師的職位,由此開始了在那裏長達18年的服事。

因內崙是位於阿蓋爾郡克萊德海灣沿岸的一個小村莊,原來這裡只有一個禮拜堂,並沒有專門牧師。但自麥瑟森來擔任牧師後,教會逐步變得興旺起來。在此期間,麥瑟森的講道能力也突飛猛進,不但吸引了當地的眾多民眾,而且還名聲遠傳,在整個蘇格蘭變得家戶喻曉,被人稱為“因內侖的麥瑟森”。每到重要節日,許多人會專門遠道而來,為的就是聽他的講道。他甚至還成了當地部分民眾一個額外的財富來源,因為許多外地人就是因為喜歡聽他講道的原因而在夏季帶著全家人來這裏租房度假。

初次來聽麥瑟森講道的人很難相信,眼前這位有著棕色眼睛的牧師實際上是一名盲人,因為他在臺上常會習慣性地低一下頭,似乎在看助手事先在講壇上給他打開的聖經章節;加上他在臺上極賦感染力和激情的講道,以及伴隨著大幅度手勢的身體語言,給人的印象完全像一個正常的明眼人;殊不知他是靠著提前一個星期的精心準備,借助於他非凡的記憶力來完成每一次佈道。

1879年那年,建於1711年的倫敦皇家法院教會(Crown Court Church in London) 特地邀請麥瑟森前去接替著名的約翰·卡明博士(Dr. John Cummin)擔任該教會的牧師,但被他婉言拒絕,寧願留在自己所在的教會繼續事奉。1885年,因著他的講道名聲,當時的維多利亞女王(Queen Victoria))還特地邀請他前往位於蘇格蘭北部的巴爾莫勒爾皇家城堡(Balmoral Castle),為王室成員和家人證道。事後女王還將他那天以“約伯的信心”為主題的講稿刊印出來,讓更多的人閱讀。

1886年,麥瑟森終於離開了服事多年的因內侖教會,轉去愛丁堡著名的聖伯納德教堂擔任牧師。在這家教會的服事期間,每週在台下聽他講道的會眾都在1500人以上。同時,他的多部神學著作和講道集被公開出版;他創作的一些讚美詩也在各地被人傳唱;愛丁堡大學和阿伯丁大學更是先後授予了他榮譽博士學位。在眾人眼裏,他已經活出了一個令人羨慕的美好人生。

苦痛和詩歌

然而誰也無法想象,在這位知名的牧師心靈深處曾經有過那麼的軟弱。那是完全屬於他個人的,長期以來從來不願對人分享;人們唯有透過他對《但我知道》詩歌創作回憶的字裡行間,隱約看到這一痛處的源頭痕跡。

我們先來看他的回憶:

“我的這首讚美詩是我在四十歲那年(1882年)的6月6日夜晚,在我因內侖的牧師住宅裏寫成的。當時室內只有我孤身一人,因為那天是我姐姐的結婚日子,其他人都在(老家)格拉斯哥過夜了。在某個瞬間,有些事我在身上發生了,那是只有我自己才知道的事,由此給我帶來了至深的心靈傷痛(which caused the most severe mental suffering),而這首詩歌就是那苦痛的結晶。這是我一生中完成得最快的一次創作,我感覺是並非是自己在寫,而像是某個內心的聲音在啟示我創作。我確定只用了短短五分鐘內就完成了這首詩歌,完全沒有再加以任何的潤色或修改。靈感就像是從天而降的一縷晨光,自此之後,我再也沒有經歷過這樣的創作激情。”

麥瑟森這裏提到的姐姐是大於他三歲的簡妮(Jane Gray Mathieson 1839–1925),許多文章誤將她寫成是麥瑟森的妹妹。兄弟姐妹中就屬她和麥瑟森關係最好;從麥瑟森視力嚴重退化起,簡妮一直在無微不至地照顧著他的一切。而且簡妮還很有語言天賦,精通希臘文、拉丁語和希伯來文,因此無論是在當年的讀書期間還是多年的教會服事中,簡妮也一直是他的得力幫手。隨著歲月的延續,姐姐的陪伴、照顧和幫助已經成了他個人生活中不可缺少的重要部分。

然而,即便姐姐因為結婚而要離開確實會給麥瑟森今後的生活和工作帶來不小的影響,但這絕不是引起他那晚如此痛苦的單純原因。姐姐照顧了他那麼多年,如今終於找到了自己愛的歸宿,無論於情於理他都應為姐姐感到高興。那麼,究竟是什麼原因導致了他如此失態呢?

能夠破解這一疑問的兩個關鍵字就是“結婚”和“孤獨”。姐姐的結婚讓他打開了封閉了長久的記憶閘門:十幾年前他正是在準備要結婚的幸福時刻卻等來了未婚妻殘忍的拒絕,以致時到今日他仍然還保持著孑然一身;眼下朝夕相處陪伴照顧他的姐姐又要離開,他將再次處於一個人的孤獨狀態。正是這兩種情緒彼此糾纏在一起,讓他陷入到如此痛苦的精神狀態之中….。然而就在這個時候,神的安慰和啟示臨到了他,讓他寫出了這首感動了無數世人的詩歌。

詩歌投到蘇格蘭教會的讚美詩委員會(Scottish Hymnal Committee)後,立刻贏得了編輯們的青睞和好評。在正式出版前他們唯一提出的修改意見是,希望將第三節“我在雨中攀登彩虹”詩句的動詞“climb”換成另一個詞;為此,麥瑟森把其改成了“追尋”(trace)。

▼下方二圖分別為保留至今麥瑟森服事過的因內侖教會和他所住的牧師住宅

曲調和影響

《永不棄我的愛》詩歌發表後為其完成譜曲的是阿爾伯特·皮斯 (Albert L. Peace1844-1912) 。皮斯從小是一名音樂神童,六歲開始學習管風琴,九歲時就成了當地教堂的管風琴琴師。他從未受過正規的音樂教育,後來卻成為蘇格蘭著名的管風琴大師和作曲家。(一些中英文文章誤將其說成是牛津大學畢業的音樂博士)麥瑟森對他的創作有過很高的評價,甚至將這首詩歌之所以成名的原因歸功於他創作的音樂。

《永不棄我的愛》詩歌發表後為其完成譜曲的是阿爾伯特·皮斯 (Albert L. Peace1844-1912) 。皮斯從小是一名音樂神童,六歲開始學習管風琴,九歲時就成了當地教堂的管風琴琴師。他從未受過正規的音樂教育,後來卻成為蘇格蘭著名的管風琴大師和作曲家。(一些中英文文章誤將其說成是牛津大學畢業的音樂博士)麥瑟森對他的創作有過很高的評價,甚至將這首詩歌之所以成名的原因歸功於他創作的音樂。

皮斯是受蘇格蘭讚美詩委員會(Scottish Hymnal Committee)的邀請而為這首詩歌作曲的。他對具體的創作過程有過以下的回憶:

“那天我坐在克萊德灣阿倫島(Arra Island,Firth of Clyde) 的沙灘上,拿出隨身帶的本子找到了麥瑟森的詩歌原文。我僅僅讀了一遍靈感就由然而生;可以這樣說,當我完成整個譜曲時,連紙上第一個音符的墨水都幾乎還沒有幹… 。”

皮斯創作的曲調完美地契合了麥瑟森在詩歌文字中所承載的內心情感與屬靈內涵。低沉的調性確定了詩歌的禱告基色,淒美的旋律和莊重的內涵緊密交織;在細膩的音色變化和緩慢的音符流動中,人們既可感受到作者如泣如訴的情感脈動,理解到作者那一刻曾有的痛苦、掙扎和呼求,又可領略到其內在綿綿不絕的強大情感張力。正是這種張力引導了作者走出人生歎息和憂患的深淵穀底,抬頭將眼目轉向上帝,去領受父神如同大海般的關愛,及深切的憐憫和應許,從而也把聽者帶入到一場至善至美的心靈淨化洗禮之中。

完成譜曲的詩歌在1883年首發在蘇格蘭教會月刊《生活與工作》上,之後又發表在《蘇格蘭讚美詩》一書中,並迅速傳遍了英語世界,成為聖詩歌壇上又一首經典佳作。

經過皮斯譜曲後的這首詩歌給後人帶來的影響是巨大的。在麥瑟森的傳記中收錄了許多感人的故事。

有一位南非安普頓的牧師為了得到授權來編輯自己教會的詩歌本而寫信給麥瑟森,裏面提到了他教會詩班中的一位女孩。她是當地一位藝術家的女兒,長得非常漂亮,且極有音樂天賦,但不幸罹患重病。女孩在詩班裏學會了這首詩歌;在病中她一直把吟唱這首詩歌作為自己內心的渴慕和情感的表達,以及心靈的避風港。在病危之際,母親看到她似乎想說話,於是彎下身來接近她的臉龐;接著她聽到女兒口中的最後一句話:“媽媽,再給我唱一遍《永不棄我的愛》。” 幾天後在她的葬禮上唱詩班的同伴們再次唱起了這首讚美詩。

另一位名叫英格拉姆的基督徒,他在給麥瑟森的信中提到,1904年春季他參加了在耶路撒冷舉行的第四次全球主日學會議,來自26個國家的代表匯聚一堂,分別代表了55個不同的福音組織。會議地點安排在位於耶路撒冷;主辦方在城外各各他山一側的坡地上建了可容納 1800人的巨大帳篷。有一天在牧師佈道結束後,會眾 齊聲唱起了這首《永不棄我的愛》,歌聲頓時席捲了整個帳篷,所有的人都被深深地感動到了。

詩歌與亮光

詩歌與亮光

現在我們回過頭來欣賞麥瑟森的這首詩歌。以下展現的是上世紀二十年代著名基督教學者、《普天頌贊》詩歌集編委會主任劉廷芳先生的譯本。詩歌分成四節:

《永不棄我的愛》

(一)仁愛.永不棄我的愛,疲乏心靈因禰得安; 虛幻殘生我今奉獻,願如溪水流入汪洋, 翻作壯闊波瀾。

(二) 真光,沿路照我的光.將殘燈火攜來挑旺; 我心複得所失光芒.在禰和煦陽光之中, 便覺明亮輝煌。

(三)喜樂,苦中禰來找我,我心豈忍將禰拒絕,我在雨中追蹤彩虹,知道應許不會落空, 天明淚止憂終。

(四)十架,使我抬頭仰望,不歸依禰我複何往 今生榮華猶如塵土.埋葬可讓紅花綻放, 生命永存無疆。

我們首先來看詩歌的名字。它的英文並不複雜,但卻難以言傳,很難找到一個完美的翻譯;如果把它直譯,可翻成 “哦,不願讓我離開的愛”(O Love That Wilt Not Let Me Go)。但我們一旦了解了詩歌的創作背景,就不難體會到作者那時的特殊心理狀態,即儘管過去所愛的,及今日所依賴的人都離開了他,但神的愛卻是那麼主動地圍繞在他身邊,緊緊抓住他,不讓他離開,繼續陷入在一個人的痛苦和孤獨之中….。

接著我們再來看詩歌的文字。在傳統聖詩的寶庫裡中,這首詩歌的優美程度是少有的,讓人充分感受到詩歌特有的文學魅力。詩歌總共分四節,分別以“愛”(Love)“光”(Light)、“喜樂”(Joy)和“十字架”(Cross)作為各自的讚美主體,每一節的詩句中都充分運用了各種意象和比喻的修飾方法來形容和表達神之愛的浩瀚偉大以及作者對此發自內心的感受和讚美。

如第一節,作者以虛弱的心靈(weary soul)來對應象徵神大愛的海洋(ocean),並用海洋的深度(depths)來形容這份愛的包容萬有和堅定不移。正是這份愛讓作者作者走出了心靈低谷,進而對未來充滿了希望。而第二節則先以“搖曳的燈火”(flickering torch)來象徵個人生命的短暫和脆弱,接著又以“烈焰般的太陽之光(thy sunshine’s blaze)來描繪神作為“世界之光”的榮耀和超越性。

到第三節更是詩歌中最為動人的部分,也是筆者最欣賞的。特別是 “我在雨中追尋彩虹”(I trace the rainbow thru’ the rain)這一詩句,其視覺和意象的優美程度,甚至可以說超越了作者所處的那個時代,即使放在今天也可稱為難得的佳句。“彩虹”在聖經裏是作為神恩典之約的記號,代表著救贖和永恆,而“雨”在詩中則意表著作者的哀傷。彩虹需要光穿透雨滴所產生的折射才能夠形成,同樣作者也用“追尋”(Trace)這一主動性辭彙來表達自己定要突破眼前困境,去追求永恆的盼望和神的應許的心志,並相信神定會擦幹自己的眼淚,在度過漫長黑夜之後,引來充滿喜樂的黎明。

詩歌的最後一節則把焦點放在信仰的核心 ~ “十字架” (Cross)上,並通過“盛開的紅花”(blossoms red)這一具有鮮明色彩和象徵意義的意象將全詩的屬靈亮光推向高潮。因為“紅色”代表主耶穌在十字架上的流血犧牲和救贖,而花朵的綻放則象徵了復活和永恆的生命,以及神的榮耀。作者借此來進一步強調,人要獲得永恆的生命(life that shall endless be)必須通過擁抱十字架來實現。在這樣充滿屬靈啟示的美好意境中結束了整首詩歌。

結束語

亲爱的弟兄姐妹,正如主耶稣告诉保罗的:“我的恩典够你用的,因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”(哥林多后书 12:9)麦瑟森以他坚韧豐富的生命见证和动人心弦的感人诗歌,向我们展现了他在软弱中所经历的神的大愛和恩典。愿他的经历和这首诗歌成为你我信仰路上的激励,在人生的风雨中去追寻象征着神应许的美丽“彩虹”,背起自己的十字架,奮力向著標桿直跑,要得著神在基督耶穌裡從上面召我(們)來得的獎賞。(腓立比书 3:14),一輩子忠心服事跟随主,直到祂再来的日子降临。

僅把此文獻給正處在人生低谷的弟兄姐妹,也獻給那些在教會中默默承擔關懷與安慰責任的牧者們。我們常常忽略了後者:即使是神最忠心的僕人,他們也會像麥瑟森那樣在孤獨與壓力中遭遇人生的至暗時刻,也會經受因自身或家人的疾病所帶來的痛苦折磨,以及生活中的各樣的坎坷,甚至苦難。因此他們同樣需要神無微不至的愛、憐憫、醫治與安慰,也需要我們真誠的代禱和扶持 …。

注:本文的諸多史料發掘於英文書籍《The Life of George Matheson》(喬治.麥瑟森的一生);作者D.McMillan 是麥瑟森生前同一個教區的牧師,也是麥瑟森姐姐 Jane的好友;該傳記於1907年由 A.C.Armstrong & Son出版社出版,在此鳴謝。

▼以下分別是:(1)麥瑟森在因內侖服事過的教會以及以及附屬的牧師住宅影像;作者就是在這裡寫下了《永不棄我的愛》(2)有中英文字母的詩歌演唱視頻(3)由鋼琴伴奏大提琴獨奏的這首詩歌。