他在烈火中永生! – 記《我要歌頌我的救贖主》作者的短暫一生

作者:徐彬

引言

今天我要向大家介紹的這位詩歌作者,他的生命就像一顆流星在天空一閃而過,是如此的短暫;但他給世人留下的詩歌,卻像恒星那樣閃耀在無限時空之中,給後人帶來了不盡的啟發和鼓勵。他的經典之作中有一首詩歌不但與他生命之旅的末了有著密切的關係,其主題更是涉及到基督教信仰中最重要的資訊:即死亡、復活和救贖。這個人的名字叫菲利.貝力斯(Philip Bliss 1838-1876),他的那首代表作就是《我要歌頌我的救贖主》(I Will Sing of My Redeemer)。

1876年的耶誕節剛過,一場強暴风雪襲擊了俄亥俄州、賓州和紐約州的大部分地區。12月29日下午兩點,因惡劣氣候已經而晚點了兩小時的“湖岸和密歇根州南方鐵路公司“太平洋快線”5次列車終於從紐約州水牛城啟程,駛往目的地芝加哥。

這趟客列是這條鐵路線上最成功、最豪華的列車之一,其中包括一節專門的吸煙休息車和三節臥鋪車廂,車內到處都是華美優雅的裝飾,車廂裏都點著取暖的油燈。列車啟程後緩慢地行駛著,因為前方積雪過厚,到了敦克爾克附近又添加了一輛動力機車頭來增加牽引力。晚上7點45分時列車艱難地馳進了俄亥俄州境內跨越阿什塔布拉河谷(Ashtabula)的鐵路橋。這座橋樑的跨度有159英尺,過了河谷前方的100碼處就是阿什塔布拉車站。此時的列車已經減速,可就在頭一輛機車“蘇格拉底號”車頭幾乎已越過橋樑抵達河谷對岸時,後面的橋樑突然發生崩塌!

就在那一瞬間,隨著巨大的聲響,頭一輛機車與後面的連接處被扭斷,車頭沖出了軌道,在路基旁著地;而第二輛機車“哥倫比亞號”則和所有的車廂一起,隨崩塌的橋樑墜入到深達75英尺的河谷穀底。飛速墜落下來的車頭和車廂在落地時又造成了嚴重的彼此撞擊和擠壓,裏面的旅客頓時血肉橫飛,殘肢遍地,只有極少數傷者在哀嚎聲中爬出了車廂。隨即,車頭裏正在燃燒的煤炭又點燃了車廂,並且借著車廂內傾翻取暖爐溢出的煤油加劇了火勢的蔓延;不到十分鐘所有墜入的車輛都陷入在一片火海之中。

在這場美國重大鐵路事故史上排名第二的悲劇中,所有160名乘客中有146人遇難,其中就包括年僅38歲,美國十九世紀最具盛名的福音歌手、指揮、作曲家和詩人的菲利普.貝力斯。下面我們就來介紹他的生平故事。

(下方是反映該鐵路橋事故的一組圖片,其中左上圖事故前的橋樑照片▼)

菲利普.貝力斯1838年出生於賓州克裏菲德(Clearfield)羅蒙(Rome)的一個普通基督徒家庭。他的父母親都是當地衛理教會的忠實會眾。父親雖然文化程度不高,但每一天都會帶領家人聚在一起,通過唱聖詩來讚美敬拜神。這對貝力斯後來一生獻身於福音音樂具有重要的影響。

菲利普.貝力斯1838年出生於賓州克裏菲德(Clearfield)羅蒙(Rome)的一個普通基督徒家庭。他的父母親都是當地衛理教會的忠實會眾。父親雖然文化程度不高,但每一天都會帶領家人聚在一起,通過唱聖詩來讚美敬拜神。這對貝力斯後來一生獻身於福音音樂具有重要的影響。

因家境原因,貝力斯自11歲起就經常出去中各處打工。他先後做過農場幫工、伐木營地的助理廚師和鋸木廠工人等各種體力活。儘管如此,他還是依靠自己的堅持和努力,在18歲那年考到了教師資格的文憑,並被紐約州哈思維爾(Hartsville)的一家學校聘請成為一名教師。

照理說,一個在農村長大的窮孩子能走到這一步應是心滿意足了,可在貝力斯的心中,那份從小受家庭影響而萌發的對音樂的愛好和追求卻從來沒有泯滅過。特別是在他十歲那年的一次經歷,更是他內心裏一直追求音樂美好夢想的強大動力。

那是一個週六的上午,他提著菜籃進城去挨家挨戶賣菜。在經過一戶大戶人家時他突然聽見裏面傳出一陣陣琴聲;那聲音是如此的美妙,以至於吸引到他不由自主地越過住宅花園的籬笆,走進那戶人家門口去傾聽。在那裏他看到有一位年輕的女士正在一架他從未見過的鋼琴上彈奏樂曲。他靠在門口靜靜地聽著;當一曲終了琴聲停止那一刻,他居然情不自禁地喊出聲來:“噢,Lady,能不能再彈一首!”那位女士聞聲吃驚地轉身,看到一個光著腳丫子的大男孩就在眼前,不由得驚嚇得大聲喊叫起來,…。那時的貝力斯當然只能落荒而逃,但聽到琴聲音樂的那一刻他的感受和震撼卻在他的心裏留下難以磨滅的深刻印象,… 。

可是在那個時代,作為一名鄉村學校的普通教師想要正式走上音樂之路又談何容易。然而命運不負有心人。在接下來的人生中貝力斯有幸與好多個“貴人”相遇,依靠著他們的幫助和提攜最終改變了他生命的軌跡。

可是在那個時代,作為一名鄉村學校的普通教師想要正式走上音樂之路又談何容易。然而命運不負有心人。在接下來的人生中貝力斯有幸與好多個“貴人”相遇,依靠著他們的幫助和提攜最終改變了他生命的軌跡。

首先是在他當了教師後不久遇到了當時頗有名氣的音樂家唐納 (J.G.Towner)。後者在賓夕法尼亞州的托萬達(Towanda)主持了一所聲樂學校。當唐納意識到這位年輕人有著一副不同尋常的好嗓音時,就主動提出願意訓練他提高聲樂技巧。這為他後來成為一名優秀的歌手邁出了重要一步,師徒倆也從此結成了好友。

接著是1858年他回到家鄉的羅蒙學院任教時,認識了一位18歲名叫露西.楊(Lucy Young)的漂亮姑娘。貝力斯本是露西家的房客,來到羅蒙後他又把自己的妹妹接來上學,也住在露西家,很快他妹妹就和露西成了閨蜜。露西的一家人都喜歡唱歌,父親還是教會詩班的指揮,這就給了大有歌唱實力的貝力斯很多融入到露西家的機會,加上有妹妹在露西身邊“敲邊鼓”,不久倆人便陷入熱戀,並在相識的第二年結成連理。

婚後本身就十分愛好詩歌和音樂的露西對丈夫心中的那份音樂夢想給了許多的鼓勵和支持。露西的家人也十分看重貝力斯。那年的七月貝力斯得知在紐約州的傑南碩(Geneseo)新成立了一家音樂師範學院,正在為兩個月的暑期專案招生;他十分渴望能去學習,但又沒有足夠的錢可以支付學費。露西的奶奶知道後便拿出她藏在襪子裏所有的積蓄,給了他三十美元,從而使他平生第一次進入音樂學校接受了正規教育。在完成相關課程後,他的岳父又給他買了一臺手風琴,方便他在空閒時間教授他人音樂。憑著這些額外的收入貝力斯又能在冬季繼續去這所師範學校學習,從而使他的音樂素養得到顯著的提高。

在具備了比較扎實的理論基礎之後,貝力斯終於可以開始嘗試自己的音樂創作,沒想到因此又遇到了一位對他來說意義更加非凡的“貴人”。

那是一次特別的機遇和緣分。事情發生在1863年,貝力斯第一次將他所寫的一首詩歌寄給了大名鼎鼎的音樂博士路特(Dr.George Root)。作為才25歲初出茅廬的年輕人,在附上的信中他不敢明說這是他的正式投稿,但卻委婉又略帶幽默地寫到:“誰願送一支長笛給這首詩的作者呢?”可沒想到路特博士在收到這份其實並不是太成熟的作品後,不僅欣然接受,寄出了一支長笛,而且還出於栽培有出息的年輕人的意願,聘請他代表自己去出席西部地區召開的各種音樂會議。由此貝力斯得以在之後的幾年中,經常作為路特博士的代表參加各種音樂會和相關會議,進一步豐富了他在音樂領域的眼見和修養。

(下圖是貝力斯工作過的羅蒙學院以及保存在羅蒙貝力斯紀念館內当年路特博士送給他的那支由奥古斯托.欧拉厂家生产的名牌長笛▼)

1864年貝力斯和妻子搬到了芝加哥,成了一名音樂教師,同時他的作品也源源不斷地創作出來。第二年的夏天,他與他的恩師唐納進行了為期兩周的巡迴演唱會;為此他得到了100美元的報酬,這在當時已是一筆不小的錢。之後他又在一家音樂出版社得到了一份職位,月薪更高達150美元。眼看他過去的音樂理想都已成為現實了,誰知道在他前面還將有更多、更美好的遇見正在等待著他。只不過他將要見到並不是像過去那樣的“貴人”,而是上帝的僕人。

其實作為一個12歲就受洗的基督徒,貝力斯所有的那些經歷都不是偶然發生的。正如聖經羅馬書所說的:“萬事都互相效力,叫愛神的人得益處,就是按祂旨意被召的人。”

1869年的一個夏夜,貝力斯在經過芝加的一家劇院時,看到有人正在劇院外的臺階上做會議前的演講;他上前一看原來是大名鼎鼎的佈道家德懷特·穆迪(Dwight Moody,1837-1899)。他馬上被穆迪的發言所吸引,並跟隨他進入劇院參加那天的佈道會。在詩歌敬拜環節,因為並不擅長唱歌的穆迪那天沒有安排人領唱,全場的歌聲顯得比較低弱和雜亂,這就使得台下貝力斯的歌聲顯得格外出色。於是穆迪注意到了他,並在會議結束後主動和他交談。臨告別時穆迪邀請他在下一個周日來他的聚會唱歌。在這之後貝力斯成了穆迪詩班領唱和指揮的替補,經常受邀參加穆迪舉辦的的大型福音聚會。

作為十九世紀歐美福音復興運動的領軍人物,穆迪身邊聚集著許多的聖詩領域的名人,其中的一位是丹尼爾·懷特少校(Major Daniel W. Whittle)。筆者前不久剛寫過一篇《從戰鬥英雄到聖詩詩人》的文章,介紹他的生平故事以及他所寫的著名詩歌《我知道所信的是誰》。

如果說貝力斯認識穆迪的場合可稱之為“街頭巧遇”,那麼他和懷特這次相見就屬於“歪打正著”。1870年5月懷特受外地一家教會邀請準備前去講道,對方要他自己帶一名領詩的歌手前來。於是他就去拜訪一位一位名叫懷曼的歌唱家,誰知那一日他已有了其他安排。就在那個尷尬的時刻,與懷曼一直有音樂合作關係的貝力斯正好有事闖了進來,而懷特之前就從穆迪那裏聽說過他的歌唱能力。兩人一見如故,交談甚歡,於是就約好一起去那家教會同工。之後兩人的友誼不斷加深,懷特還介紹他去芝加哥第一公理會教堂擔任了詩班指揮;同時兩人經常連袂一起在各地舉辦福音聚會。期間貝力斯還根據懷特在南北戰爭中的一段經歷寫下了《守住堡壘》這首著名聖詩。通過兩人不斷的同工,貝力斯的名聲和他的詩歌作品逐漸傳開,成為一名眾所周知的福音使者。

1874年3月24日是他們兩人合作過程中難以忘懷的日子。那天貝力斯和懷特一起前往伊利諾州的窩基根(Waukegan)舉辦福音聚會。隨著他在臺上唱起他創作的《幾乎被說服》(Almost Persuaded)時, 整個大廳被聖靈充滿,大批聽眾都紛紛來到臺前願意歸入主的門下。會後倆人決定放下過去所有的一切,作為全職的傳道者投入到福音事工之中。

時間過得飛快,眼前已到了一八七六年的下半年。仿佛貝力斯知道他在這世上留存的時間已經不多了,他的事奉變得格外忙碌。這一點我們從下面的行程表便可清楚看到。

時間過得飛快,眼前已到了一八七六年的下半年。仿佛貝力斯知道他在這世上留存的時間已經不多了,他的事奉變得格外忙碌。這一點我們從下面的行程表便可清楚看到。

9月18日他和妻子一起去拜訪了慕迪。善於利用一切機會傳播福音的慕迪馬上在佛蒙特州、馬薩諸塞州和新罕布夏州安排了十一場福音聚會來讓貝力斯來負責領詩。

完成了穆迪的事工,10月份下旬他和懷特又來到密西根州,在那裏舉辦長達一個月的福音聚會。期間他利用週末時間兩次去了當地的州立監獄,為那裏的800名囚犯傳講福音。在第二次去時,他講的主題資訊是“憂患之子”,所配合的詩歌是他寫的《哈利如亞,奇妙救主》(Man of Sorrows,what a name)。當他滿懷激情,含著熱淚唱起歌中的“天父愛子由天至,常經憂患遭厭棄, 拯救罪人脫永死,哈利路亞!奇妙救主”時,台下眾多罪犯的心被歌聲融化,許多人降服在主的面前認罪悔改,信了耶穌。

結束了密西根州一行之後貝力斯馬不停蹄趕回芝加哥,在11月24日參加了穆迪在芝加哥法威爾大廳舉行的有一千名牧師參加的祈禱會。就在這次會議上,他第一次向大家介紹了自己剛完成譜曲的一首新歌,那就是由哈瑞修.斯彼福(Horatio G. Spafford作詞的《我心靈得安寧》。這首著名的詩歌是斯彼福在自己四個女兒全部葬身於大西洋郵輪海難後所寫的。貝力斯為它所配的旋律極具莊嚴、恢弘和敬虔,使這首詩歌成為聖詩樂壇上經典的不朽佳作。會議結束前他為大家唱了一首《我要回家了》( I’m Going Home )。這仿佛是一個多月後他要回天家的預言,儘管當時誰也無法預料到將要發生的事。

在芝加哥開完會後,貝力斯和懷特又匆忙來到伊利諾斯的皮奧裏亞(Peoria),與那裏的衛理公會牧師們一起同工。期間一位名叫摩根的英國牧師專門趕來與他們商量去英國佈道的具體事項。為此貝力斯夫婦還一度還討論到此行究竟要不要帶上兩個孩子,最後妻子露西出於安全的考慮占了上風,他倆決定把孩子放在外祖母家。在討論此事時他們確實是想到了斯彼福四個女兒死於海難事故帶來的教訓;可誰能想到這對父母親為子女做出這個安排後竟然是他們自己將在一場陸地的事故中喪生!

在皮奧裏亞舉辦的最後一次會議上貝力斯唱了他兩年前創作的,也是他最喜歡的一首歌《我不知道主將何時來》,歌詞的第一節是:“我不知道我主什麼時候來,帶我到祂親愛的家;但我知道祂的同在必照亮黑暗,這就是我的榮耀。”這是懷特和其他同工聽到貝力斯所唱的最後歌聲,也是他一直以來為什麼如此熱心迫切地傳講福音的真實心情寫照。

接下來倆又趕到芝加哥與穆迪會面討論去英國佈道的安排。交談中穆迪希望他們能夠在過了耶誕節後的12月31日那個周日前趕回芝加哥參加他年度內安排的最後一次福音聚會,然後大家一起前往英國。儘管心裏對穆迪的安排有所猶豫,但貝力斯還是表示願意順服。

見完穆迪後貝力斯和懷特告別,帶著妻子和兩個孩子一起回到他岳母所住的城市濱州托安達(Towanda)過耶誕節。在那裏他幾乎參加了所有他可以到場的福音聚會,通過詩歌和演講來鼓勵他人信主。

(貝力斯夫婦和兩個孩子的照片▼)

時間到了12月27日。那天懷特收到貝力斯寄來的一封信,裏面寫道:“我一直沒有從你那裏明確我究竟要不要在星期日趕到芝加哥;除非收到你的確認,否則我不會離開。”這是他真實的心情,他捨不得在新年前夕離開他的孩子們。

收到貝力斯的信後懷特的心裏也在一直在莫名其妙地猶豫,究竟要不要打電報讓他儘快來;可一想到穆迪的安排,到了傍晚他還是發出了電報。

收到電報後貝力斯立刻決定告別家人和妻子一起馬上返回芝加哥。此時離那個最後的關頭已經是按小時計了。28日下午他倆離開家前往附近的韋弗利(Waverly)火車站;在買好車票後他給懷特發出了電報,告訴他抵達時間。電報的結尾他寫了“願上帝永遠保佑你們!”這是他留給世人的最後的文字。

收到電報後貝力斯立刻決定告別家人和妻子一起馬上返回芝加哥。此時離那個最後的關頭已經是按小時計了。28日下午他倆離開家前往附近的韋弗利(Waverly)火車站;在買好車票後他給懷特發出了電報,告訴他抵達時間。電報的結尾他寫了“願上帝永遠保佑你們!”這是他留給世人的最後的文字。

貝力斯夫婦買的是聯運票。按列車行程表他倆應該先在晚上12點到達紐約州的水牛城(Buffalo),然後再換乘另一次前往芝加哥的列車。可是列車離開韋弗利才二十英里處引擎就出了障礙,為此耽擱了三個小時。眼看要通宵在火車上,而且即便如此也無法接上預定的那班轉去芝加哥的列車,於是貝力斯決定乾脆就在列車抵達霍內爾斯維爾站時提前下車,在當地休息一晚再走。下車後他們住進一家叫奧斯本的旅館;到第二天的上午繼續前往水牛城。到了那裏後開往芝加哥時間最靠近就是這輛“太平洋快線”的5次列車,而這輛列車又因為惡劣氣候原因晚點啟程了兩小時。

就因為上述這一連串陰差陽錯的原因,導致他倆上了這輛列車,而列車又在那個特定的時間點抵達阿什塔布拉河谷(Ashtabula)的鐵路橋。接下來的情節在本文開始時已經介紹過了。

據倖存者介紹,事故發生後,貝力斯本已經從車廂裏逃生,但當他發現妻子還困在裏面時,又毅然返回到車內去試圖營救,結果不幸和其他旅客一起被大火吞噬。

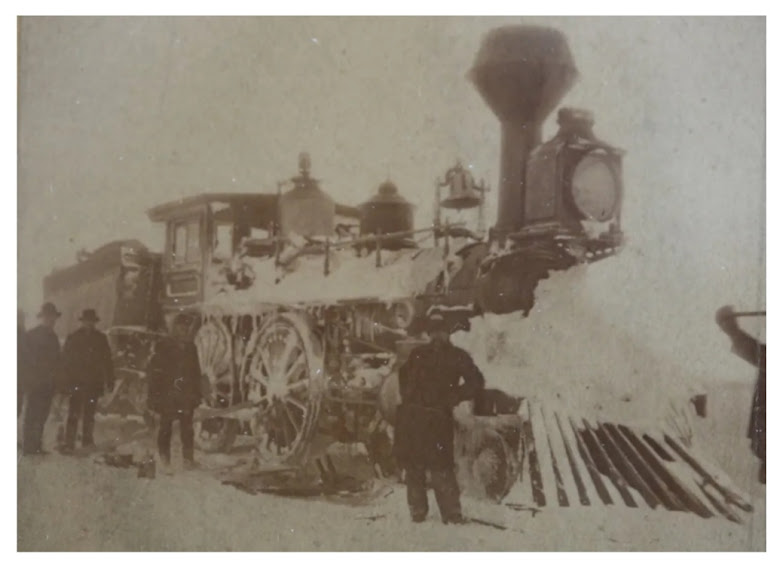

下圖是事故中的那趟列車的第一個機車車頭““蘇格拉底號”,事發時沖出軌道在橋樑的路基旁著地▼

因為事故發生後火勢過於猛烈和長時間的燃燒,導致所有旅客的物品都毀於烈火之中,甚至連死者的遺骸都已經無法識別。但所幸的是貝力斯在韋弗利上車前時因考慮到轉車的不便而將行李辦理了托運,因此他的行李並沒有途中隨他下車,最後安全地轉送到芝加哥,從而使後人能夠看到他生前寫的最後一首詩: 那就是我前面提到的這首《我要歌頌我的救贖者》。歌詞如下:

因為事故發生後火勢過於猛烈和長時間的燃燒,導致所有旅客的物品都毀於烈火之中,甚至連死者的遺骸都已經無法識別。但所幸的是貝力斯在韋弗利上車前時因考慮到轉車的不便而將行李辦理了托運,因此他的行李並沒有途中隨他下車,最後安全地轉送到芝加哥,從而使後人能夠看到他生前寫的最後一首詩: 那就是我前面提到的這首《我要歌頌我的救贖者》。歌詞如下:

我要歌頌我救贖主

I Will Sing Of My Redeemer

(一)

我要歌頌我救贖主,

時時唱祂奇妙愛;

I will sing of my Redeemer

And His wondrous love to me;

十字架上祂被釘死,

免我咒詛,免我死。

On the cruel cross He suffered

From the curse to set me free

(二)

我要歌頌我救贖主,

祂已贖盡我罪愆;

I will tell the wondrous story,

How my lost estate to save,

因祂大愛捨了性命,

作我贖價,賜自由。

In His boundless love and mercy,

He the ransom freely gave.

(三)

我要歌頌我救贖主,

祂的大能我傳述;

I will praise my dear Redeemer,

His triumphant pow’r I’ll tell,

祂使我能得勝歡呼,

勝過罪死和陰府。

How the victory He giveth

Over sin and death and hell.

(四)

我要歌頌我救贖主,

豐滿救恩祂白賜;

I will sing of my Redeemer,

And His heav’nly love to me;

使我重生得享天福,

與祂同作神後嗣。

He from death to life hath brought me,

Son of God, with Him to be.

(副)

歌頌,歌頌我救贖主!

祂的寶血為我流!

Sing, O sing of my Redeemer,

With His blood He purchased me;

十字架上受盡痛苦,

還清罪債把我贖。

On the cross He sealed my pardon,

Paid the debt and made me free.

因為這場悲劇的突然發生,貝力斯這位作曲家來不及為這首詩歌完成譜曲。現在我們唱的版本是貝力斯生前的另一個密友詹姆斯·麥克格拉納漢(James McGranahan)替他譜寫的。麥克格拉納漢本人為了繼承貝力斯的遺志,還接替了他成為懷特福音團隊的夥伴。他為貝力斯譜曲的這首歌發表後還成了托馬斯·愛迪生發明留聲機後最早灌製成唱片的歌曲之一,流傳到世界各地。

貝力斯出事的消息傳出之後,全美國的民眾都陷入悲傷之中。人們痛惜這位美國聖詩史上才華和影響力僅次於克裏斯芬.芬妮的偉大聖樂家那麼早就離開了人世,更為他經歷了烈火焚身那麼慘烈的不幸而難過。認識他的朋友更是難以抑制心中的悲痛,泣不成聲,…。在哀悼之餘,甚至還有人對上帝為什麼會容許這件事的發生產生了不解和疑惑。

貝力斯出事的消息傳出之後,全美國的民眾都陷入悲傷之中。人們痛惜這位美國聖詩史上才華和影響力僅次於克裏斯芬.芬妮的偉大聖樂家那麼早就離開了人世,更為他經歷了烈火焚身那麼慘烈的不幸而難過。認識他的朋友更是難以抑制心中的悲痛,泣不成聲,…。在哀悼之餘,甚至還有人對上帝為什麼會容許這件事的發生產生了不解和疑惑。

是啊,如果穆迪沒有邀請貝力斯參加12月31日芝加哥的聚會;如果懷特沒有發出那份電報;如果那天氣候沒有那麼惡劣;如果前往水牛城途中列車沒有發生障礙;如果貝力斯沒有中途在那站提前下車;如果那五次列車沒有晚點啟程前往芝加哥,等等等等;那麼他就不會死!如此的話,他的一生將會給後人留下多少優秀的讚美詩歌作品!可是我們的神啊,祢為何沒有施展祢的大能去改變這一切?!

但這一刻我馬上想到了我們的主耶穌。祂在世上也只是留下了三十幾年的人生軌跡;祂在耶路撒冷和加利利傳講福音只不過三年;祂在十字架的死更是承受了世人難以想像的痛苦。當祂即要離開這個世界時,祂的門徒也同樣的不舍;可是祂卻對他們說:“我去對你們有益;…你們將要痛哭、哀號,世人倒要喜樂。”(約翰福音16:7,20)

這就如貝力斯這首《我要歌頌我救贖主》詩歌中所寫的,主耶穌在“十字架上受盡痛苦”,“流出寶血”,為我們“捨命”“被釘死”,就是為了“勝過了罪死和陰府”,讓我們得享“重生的天福”,“與祂一起同做神的後嗣”。這是何等奇妙的福份!任何人只要得著這屬天的福分,無論他在地上的一生是長是短,是苦是樂,是生還是死,這種福分沒有任何人、任何力量可以奪去!

確實,對沒有信仰的人而言死亡如像一座無形之牆,它將隔絕人間的陽光、親情以及一切的美好,因此人們對它充滿了恐懼和害怕。但對真正的基督徒而言死亡並不是生命的終結;無論死亡以何種形式出現,他們都願意坦然面對。因為他們知道耶穌已經拔除了死亡的毒鉤,原來的死蔭幽谷已鮮花滿園,充滿了光明和希望;“從今以後,在主裏面而死的人有福了!”(啟示錄14:13)神的子民必在上帝的生命冊裏永遠有份;信祂的人“雖然死了,也必復活!”。(約翰福音 11:25)

回到貝力斯才38歲卻死於鐵路事故悲劇一事上,我想借用著名佈道家葛培理牧師在他紀念他的外甥,一位北卡羅來納大學在讀學生,該校“校園基督徒團契”主席,因患心臟病而過早去世的桑迪追思會上那句話來作為對貝力斯短暫一生的回顧:“他的生命並沒有夭折,而是完成了!”

此刻,我的腦海裏又響起貝力斯的那段鏗鏘有力的旋律:“我心靈得安寧,得安寧!”