每週主日必唱的《三一頌》原來是出自三百年前這位經歷了四朝君王變遷的英國主教!

作者:徐彬

前言

今天我要向大家介紹的聖詩作者,他曾經是三百多年前英國的一位歷史名人,當過英國聖公會的主教,做過宮廷牧師,並且前後和四位英國君主有過各種互動。儘管他的這些不凡經歷如今已經很少人知曉,但全世界各地的基督徒每到周日卻仍然必會唱起他生前所寫的一首歌。他的名字叫托馬斯.肯恩(Thomas Ken1637-1711);他的那首傳世詩歌叫《三一頌》。接下來我就來介紹這位名人的生平故事和他那首詩歌的創作過程。

托馬斯.肯恩1637年出生於英國英國赫特福德郡的小伯克漢普斯特德。他從小就顯得天賦過人,聰明好學,可就在他還未成年時卻先後遭遇了父母親先後去世的不幸,好在他還有一個同父異母,大於他26歲的姐姐安妮(Ann),將他接到自己家中來撫養他成人。安妮待他長姐如母,對他十分照顧,加上姐夫伊紮克·沃爾頓(Izaak Walton 1593 – 1683)又是一位學識淵博、著作等身的學者。托馬斯.肯恩能在這樣的家庭中度過他重要的青少年時期,無疑對他後來的成長和性格成型有著重要的影響。

1652年托馬斯.肯恩進入溫切斯特公學(Winchester College)學習;四年後考入牛津大學,並獲得該校“新學院”(New College)的獎學金。在那裏他先後完成了學士和碩士學位。在那個年代,所有的高等教育都離不開神學。因此對托馬斯.肯恩而言,神學的傳統和價值觀已經深深地紮根在他的心裏,成為他終其一生予以堅持和維護的對象。

托馬斯在聖公會教會的服事始於1662年。在前十年中他先後擔任過埃塞克斯小伊斯頓的聖瑪麗教堂、懷特島的布萊斯通教堂,以及漢普郡的東伍德海教堂的牧師。在這些地方教會經歷了充分的磨練後,他在1672年回到溫徹斯特,被任命為英格蘭最重要的教堂之一,大名鼎鼎的溫徹斯特座堂,也叫溫切斯特大教堂的一名預備主教和牧師。這一重要的職位為他以後的提升進一步開拓了空間。

托馬斯.肯恩所處的時代是英國歷史上最動盪的時期,其根本原因大都與宗教有關。而這一切的起因可前溯到1531年由英國亨利八世頒佈的最高權法案(Supremacy Act) 。從那時起英國的教會體系就與羅馬天主教的教宗完成了剝離,聖公會成了英國的國教,而國王就是教會的最高領袖。這種既有別於天主教和又不完全等同於新教,在歐洲獨樹一幟的政教體系,加上歷來已久國王與議會之間的複雜關係,註定會給英國的政局帶來了極大的不穩定。

作為一名國教的高階位牧師,托馬斯.肯恩不可避免地要和王室發生密切的關係。在他的主要服事階段英國先後經歷過數代君王的上上下下,而恰恰在這些錯綜複雜、動盪變幻的政局漩渦中,他在處理與君王關係中所表現出來的鲜明的道德善惡觀,以及面對君王的各種壓力和逼迫時敢於直言和抗爭的正直品質才顯得更加突出和難得可貴。

我們先看他與查理二世的(Charles II,1630年-1685)的關係。查理年輕時經歷了父親查理一世與克倫威爾率領的“議會軍”之間的內戰,並在父親被處死後被迫流亡外國,英國也隨之從君主制變成了共和制。但隨著克倫威爾在1658年去世,他終於成功復辟,返回英國成了查理二世國王。在他統治時期不但簽署了著名的“人權法案”,內外政績也頗有建樹;但他本人卻是一個享樂主義者,在英國史上有“歡樂王”和“快活王”之稱。

1679年托馬斯.肯恩被查理二世看中,任命為瑪麗公主(Princess Mary)的御用牧師。瑪麗公主其實是查理二世的弟弟約克公爵的女兒,此時已經外嫁到荷蘭,成為奧蘭治親王國的王子,時任荷蘭省執政的威廉(William of Orange)的妻子。可是托馬斯.肯恩在這一位置上僅僅持續了一年就被遣返國內,其主要原因是他在海牙開庭的一次民事糾紛審判中站在威廉王子一位親戚的對立面,譴責後者企圖反悔與一位英國女性之間已有婚約的不道德行為,因此引起了威廉王子的不滿。但他回到英國後,查理國王卻並沒有為此責怪他,反而欽定他作為宮廷的牧師。

儘管托馬斯.肯恩受到了查理的如此禮遇,但他進入宮廷後卻沒有因此就放棄自己作為國王牧師應有的的責任和原則。在王宮裏,他經常針對查理的各種不良行為提出自己的谏言和批評指责,以致國王每到主日時就會對手下的隨從說“我要去听托馬斯数述说我的过错了。”1683年查理二世計划訪問溫切斯特。臨行前他傳話給托馬斯.肯恩,要他把在那裏的住宅提供給自己最喜愛的情婦內爾·格溫(Nell Gwynne)居住。托馬斯.肯恩得知後不但斷然拒絕,而且還趕快雇了工人把住宅的屋頂拆掉,以免國王強行讓這件事成為事實。

在那個時代他的這一舉動絕不僅僅是不給國王面子,而且還有可能會給他個人帶來嚴重後果,但他為了堅守一個牧師的良知,仍然敢於冒犯國王的天威而予以抗爭。幸運的是查理反而從中看到他的誠實和率真,並不予以計較。到第二年的11月,因巴斯和威爾斯(Bath and Wells) 教區的主教外調而出現職位空缺時,查理还明確宣佈“除了這個矮個子托馬斯外誰也不能得到這個職位! ”

1685年1月肯恩正式上任成為主教。而此時的查理因病重已到了彌留之際;在那最後的時刻,他又把肯恩叫到王宮,任命他來負責自己的臨終彌撒。

如果說托馬斯.肯恩與查理二世之間的這些君臣互動堪稱佳話的話,那麼接下來他與下一任英國國王的關係則是完全與其相反。查理去世後因為沒有留下合法後嗣,按王室繼承的序位他的弟弟約克公爵成了詹姆斯二世國王。詹姆斯因他的母親的影響早在1668年就皈依了羅馬天主教。因此在他當了國王後就針對過去只允許聖公會信徒擔任公職的“立誓法”頒佈了一項法令,也稱“寬赦宣言”,允許將各種公職對所有人開放;不僅如此,他還在倫敦公開接見了來自羅馬教宗的代表。

詹姆斯國王的这些舉動引起了聖公會上下的嚴重不滿。1688年4月,當國王命令主教們必須在各自的教堂里宣读这个法令時,包括托馬斯.肯恩在內的七名主教聯名發起請願上書,斷然拒絕國王的這一命令。為此他们付出的代价是被王室以“煽動叛亂”和“嚴重不當言論”等罪名囚禁在臭名昭著的倫敦塔等待審判。托馬斯.肯恩之所以加入到“七主教”行列並不是出於他個人對國王的不滿,而是出於他對羅馬天主教的極度厭惡,同時他認為國王此舉是有損於教會應有的精神自由。

詹姆斯的倒行逆施也引起英國國內上下民眾的普遍不滿,由此不但導致在6月底結束的審判中托馬斯.肯恩等七名主教均被判決無罪,而且還進一步引起了了英國歷史上著名的“光榮革命”。1688年11月5日,已經嫁到荷蘭的瑪麗公主連同夫婿威廉趁機率領荷蘭軍隊在英格蘭的西南部登陸,詹姆斯二世的統治因此土崩瓦解。當年12月16日,威廉簽署了國會提出的《權利法案》即“國民權利與自由和王位繼承宣言”,該法案限制了國王的部分權利,同時作為交換條件國會認定國王企圖出逃的行為等於自動放棄王位,因此委託威廉和瑪麗共同來繼承詹姆斯的君权。接下來夫婦兩人在4月11日完成加冕典禮,正式成為英國的瑪麗二世和威廉三世國王。

下圖是保存在大英博物館館內,反映托馬斯.肯恩等“七主教”受審的一幅油畫,圖中面對審判臺的七個穿白色长袍的人即為“七主教”▼

在常人眼裏威廉、瑪麗此時的繼位顯然是對托馬斯.肯恩是有利,為此他應該擁戴甚至感恩;可是沒想到過了不久他和這兩位國王也發生了衝突。事發原因和王室的一個命令有關。

威廉、瑪麗上臺後,雖然順應了歷史潮流,在1689年12月簽署英國歷史上最重要的憲法《權利法案》,從而為英國逐步過渡到君主立憲的資本主義體制開通了道路;但為了鞏固自己並不那麼名正言順所獲得的權力,他倆卻要求所有的神職人員必須在自己的教堂裏公開對新國王宣誓效忠。此舉引起聖公會上下許多人的不滿。於是他們以君主的權威應該直接來自上帝,而不能由出於議會的委託許可為由,發起了旨在拒絕為新王合法性背書,史稱“非陪審團成員”(non-jurors)的政治風潮。

托馬斯.肯恩雖然曾經被前國王逮捕過,但此時卻仍然加入了反對者的行列,成為九名拒絕參加宣誓的主教之一。儘管他提出的借口理由是自己過去已經宣誓過要效忠詹姆斯二世,如今前國王還在世,因此不能再對瑪麗夫婦效忠,但他還是遭到了報復,在1691年8月被免去了主教職務。此後,他並沒有像個別拒絕宣誓的主教那樣去成立一個分裂的教會,自任主教,而是採取提前退休,默默地離開政治舞臺,回到自己的家鄉。

到了托馬斯.肯恩的晚年又有一位新登基的國王主動找到了他。那年是1702年,繼1694年瑪麗二世去世後在這一年威廉三世國王也因病離世。因為他們沒有留下子女,故瑪麗的妹妹安妮繼位成了新一代英國君主。接著原先取代肯恩成為巴斯和威爾斯教區主教的理查德·基德博士(Dr Richard Kidde)也在1703年因病去世。新登基的女王此時想到了肯恩,敦促他複出,重新回到那個教區擔任主教。此時儘管詹姆斯二世已在兩年前去世,肯恩之前所謂的效忠約束已不復存在,但他仍然以年齡和身體原因婉拒了女王的提議,寧願留在鄉村事奉神。之後女王又想把他過去住過的房子贈送給他,也被他谢绝。

下图是托马斯.肯恩一生中曾经有过互动的四位君王查理、詹姆斯、威廉/瑪麗、以及及安妮各自的肖像畫▼

1711年3月19日的黎明,這位曾經與四位英國君王有過密切互動,晚年在清貧條件下度過的托馬斯.肯恩在英格蘭威爾特郡的郎利特家中去世,享年73歲。按照他的生前囑咐,他的靈柩由當地六個最貧窮的居民抬往墓地安葬。

從那時起整整三百餘年過去了。如今世上絕大多數人早已忘記這位曾經當過主教和宮廷牧師的聖公會牧師,當年他與多位英國國王所發生的那些互動和抗爭也早已湮沒在歷史的滄海之中,但他寫的這首《三一頌》卻突破了時空的限制,流傳了一代又一代,甚至還成為世上每一位基督徒每到星期日就必會唱起的敬拜詩歌。下面我就回過頭去介紹肯恩創作這首詩歌的具體過程。

我們先來看這首詩歌的內容:

《三一頌》(Doxology)

讚美真神萬福之根,

Praise God from whom all blessings flow;

地上生靈讚美主恩,

Praise him, all creatures here below;

天使天軍頌讚主名,

Praise him above, ye heavenly host:

讚美聖父,聖子,聖靈。

Praise Father, Son, and Holy Ghost.

阿們。

Amen.

《三一頌》的英文叫“Doxology”。但其實它不是一個“正宗的”英文單詞,而是來自中世紀的拉丁語,而這個拉丁詞的構成又是分別與希臘語的“doxa”(讚美)和“dokein”(榮耀),以及“logos”(文字)有關。所以“Doxology”從字面上的意思就是“讚美和榮耀的詞”。因為基督徒要頌贊的是聖父、聖子、聖靈三位一體榮耀的神,所以這個單詞就成了“三一頌”。

《三一頌》作為一首詩歌是出自托馬斯.肯恩在溫切斯特大教堂服事期間當地學校為“溫切斯特公學”的學生們所寫的《祈禱手冊》一書,寫作時間是在1674年。為什麼一位大教堂的預備主教和牧師會如此關心這所學校的學生呢?原來這涉及到這所學校的歷史,因為該校本身就是由溫切斯特教區一名叫威廉·威克姆(William of Wykeham的主教在1382年成立的。該主教在這之前還剛新建了牛津大學“新學院”;兩校之間有著特殊的關係,前者畢業的合格學生可以順利進入“新學院”就讀。而托馬斯.肯恩又恰恰是這兩家學校的校友,因此他成為關懷這家學院學生的屬靈導師,就不足為奇了。

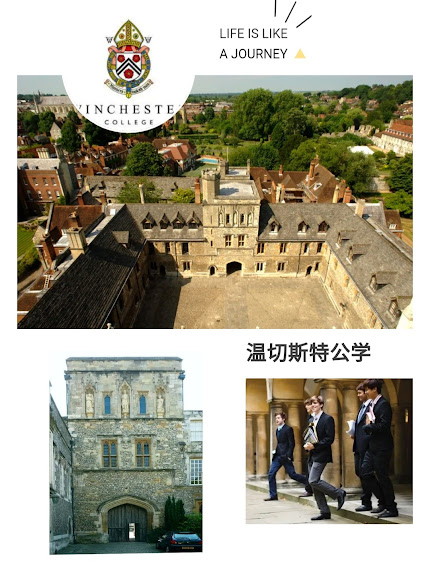

下圖是如今已成為英國著名私校的溫切斯特公學的一組照片,其中包括了保存在校內的部分古建築▼

在英國,作為國教的聖公會有一個優良的歷史傳統,那就是十分重視禱告。著名神學家、衛理宗教會創始人約翰·衛斯理(John Wesley)曾經評論道: “世界上沒有哪種禮拜儀式,無論是古代的還是現代的語言,比英國國教的《公禱書》(Book of Common Prayer)更具有堅實的、合乎聖經的、理性的虔誠。”而這本書裏很突出的內容就是對每日的“晨祷”(Matins)及“晚祷”(Evensong)的規範和指引。托馬斯.肯恩的這首《三一頌》正是在這樣的背景下為溫切斯特學院學生們的“晨禱”和“晚禱”所寫的。

讀者也許已經注意到《三一頌》只有短短的四句。其原因是它原本並不是一首完整的诗歌,而只是托马斯.肯恩寫的兩首祷告詩歌中的結尾部分。

在這兩首用於“晨禱”和“晚禱”的詩歌中,起首的詩句分別是“醒來吧,我的靈魂,陪伴著太陽”(Awake, My Soul, and with the Sun),以及“今夜,所有的榮耀和頌贊歸於你,我的上帝”(All Praise to Thee, My God, This Night);而到了詩歌的結尾都是以“讚美真神萬福之源,世上生靈讚美主恩,天使天軍讚美主名,讚美聖父聖子聖靈,阿門”作為結束。這就是《三一頌》的來源。

正如有些評論家所形容的,這首詩歌“含意深邃,莊嚴無比”;“上帝和祂的偉大竟然可以用如此簡樸的語言來描述,而“神學中最深奧的內容又恰恰隱藏在這些簡短和獨特的詩句之中。”

是啊,我們看到詩歌一開始就指明了“神是萬福之源”這一偉大真理,因為整個宇宙和我們的世界萬物都是由祂創造的。正如聖經所說的,世界的“万有都是本于祂,倚靠祂,归于祂”(羅馬書11:36);而作為造物主的上帝也樂於祝福祂所創造的萬物,祂不但“看著一切所造的都甚好”(創世紀1:31),而且還“赐下恩惠和光荣,没有留下一样好处,不给那些行为正直的人〞(诗84:11);連“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐”都是從祂而來的。(雅各書1:17)因此,無論是宇宙的“天使天軍”,還是地上的”萬物生靈”都要讚美祂。而這位榮耀全能的上帝已向祂的子民顯明自己是“三位一體”的神。祂為了救贖子民脫離罪死而賜下寶貴的救恩,這救恩就是通過“父所安排,子所成就,聖靈所施行”的順序顯明出來。因此任何一個蒙恩的信徒必然會從心靈深處會發出“讚美聖父、聖子和聖靈”的感恩,將所有的赞美都献给這位神!

雖然這首《三一頌》是在托馬斯.科恩成為王室宮廷牧師和主教前寫的,但是我們何嘗沒有從中看到托馬斯.科恩正因為明白了這三一真神的偉大,他才會在他後來的生命中如此輕看與地上的權貴和榮華富貴;这也是他在一生中多次敢於犯险向君王進諍言、做抗爭的根本原因!

最後,我們再來進一步瞭解這首充滿了莊嚴旋律的讚美詩歌曲調的來源。

當托馬斯.肯恩寫下這些詩歌時,他曾經嚴肅地告訴學生們只能用於個人的禱告,不能在公開場合詠唱。因為在那個年代聖公會規定讚美詩歌只允許出現聖經的經文,而且還必須經過官方的審查。但有趣的是今天我們所唱的《三一頌》其曲調卻出於时代更早的16世纪。作曲家是出生于1510年,比托馬斯.肯恩小整整127歲的法國人洛伊斯.布爾喬斯(Louis Bourgeois 1510-1561)。

洛伊斯1541年遷居到瑞士日內瓦,成為那裏的一名音樂教師,同時也是當地圣彼得教堂的诗班主任。當時的日內瓦是著名加爾文的新教改革宗中心,同時也是新教聖樂的創作中心。洛伊斯在那裏成了加爾文的朋友,因此很自然的成了“改革宗”的一名聖樂家。

從1539年起,日內瓦有一批優秀的作曲家開始了將聖經詩篇和部分經文按法語的韻律改編成新曲的浩大工程,完成後的聖樂作品史稱《日內瓦詩篇》。布爾喬斯加入這項事工的時間比其他作曲家晚,但由他負責完成作曲的“詩篇”卻多達八十餘首。我們今天所唱的《三一頌》曲調正是借用了當年他為《詩篇》編曲時所創作的一首曲調。因為他的這一旋律曾經先後用於《日內瓦詩篇》中的第100首和134首,故其調名称為“老100首”(Old 100th)。

與其他聖樂作曲家相比,布爾喬斯在他的音樂創作中很注重吸收當時流行的音樂元素和各种民间旋律,包括增加了和聲的搭配。為此他甚至還曾經因“未經官方許可”改編聖詩曲調而被送進過監獄,後因約翰·加爾文親自出面干預才被釋放,之後他的創作也得到了承認。正因為他的聖樂創作上的這些與眾不同的特點,才使得他的“老一百首”曲調最終成為《三一頌》的旋律,並被全世界各宗各派的教會採納,頌唱至今。

結束語

親愛的弟兄姐妹,當今的世界充滿著不義和罪惡;戰爭、動盪、紛爭、逼迫、瘟疫、災害等末世現象不斷地呈現在我們的面前。因此當您每週主日唱起這首歌的時候,請堅定您的信念,相信這位創造世界萬有、三位一體的神正掌管著一切,無論世界已經發生什麼,將來還會有什麼變化,祂的國度永不會搖動,祂對子民的祝福和應許更永遠不會變化!因此無論我們所處的環境如何,我們都要定睛於這三位一體的神,緊緊地跟隨祂,永遠讚美敬拜祂!同時我們在日常生活中,也要像當年的托馬斯.科恩一樣敬虔持守,遠離罪惡,在面臨各種逼迫時恪守神的道,始終保持我們一個清潔的心,恒切禱告,持久忍耐,等待主再來的日子降臨!