徐彬老师

一年一度的圣诞佳节又将来到了。每当这个节日,我们可以听到许多脍炙人口的优美圣诞歌曲在我们的耳边响起,其中就有一首就是今天我要介绍的《小伯利恒》。

(01)

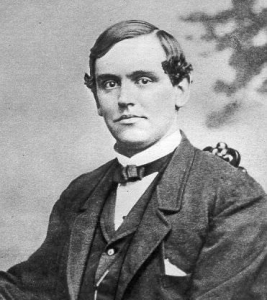

我们先来了解这首赞美诗歌的作者生平。诗人的名字叫菲利普斯·布鲁克斯(Phillips Brooks)(以下简称“菲利普斯”),是十九世纪美国圣公会的一名牧师。他出生于1835年的波士顿,其家族来自于十七世纪的英国,是英格兰盎格鲁撒克逊清教徒早年来美国的殖民者后代,也是属于一个被公认是由富有的精英基督徒家族所组成的“波士顿婆罗门”(Boston Brahmin)的成员(成员家族特别注重子女的精英教育,与哈佛大学有着深厚的历史渊源)。菲利普斯的妻子玛丽·安·菲利普斯(Mary Ann Phillips)也出身于名望世家,其曾祖父小塞缪尔·菲利普斯(Samuel Phillps Jr.)不但担任过马萨诸塞州的副州长,还曾以自己的名字在安多佛市创立了著名的菲利普斯学院(Phillips Academy)。该学校是美国最早通过法律注册的著名私立寄宿高中,在历史上曾培养出包括美国三位总统(老布什、小布什、富兰克林·皮尔斯)和五位诺贝尔奖获得者等众多的名人和精英。到了菲利普斯的父母亲这一代,虽然其社会知名度已名不见经传,不过他们培养成人的六个儿子中成人后有四个都成为牧师,其中就包括作为家中老三的菲利普斯。

我们先来了解这首赞美诗歌的作者生平。诗人的名字叫菲利普斯·布鲁克斯(Phillips Brooks)(以下简称“菲利普斯”),是十九世纪美国圣公会的一名牧师。他出生于1835年的波士顿,其家族来自于十七世纪的英国,是英格兰盎格鲁撒克逊清教徒早年来美国的殖民者后代,也是属于一个被公认是由富有的精英基督徒家族所组成的“波士顿婆罗门”(Boston Brahmin)的成员(成员家族特别注重子女的精英教育,与哈佛大学有着深厚的历史渊源)。菲利普斯的妻子玛丽·安·菲利普斯(Mary Ann Phillips)也出身于名望世家,其曾祖父小塞缪尔·菲利普斯(Samuel Phillps Jr.)不但担任过马萨诸塞州的副州长,还曾以自己的名字在安多佛市创立了著名的菲利普斯学院(Phillips Academy)。该学校是美国最早通过法律注册的著名私立寄宿高中,在历史上曾培养出包括美国三位总统(老布什、小布什、富兰克林·皮尔斯)和五位诺贝尔奖获得者等众多的名人和精英。到了菲利普斯的父母亲这一代,虽然其社会知名度已名不见经传,不过他们培养成人的六个儿子中成人后有四个都成为牧师,其中就包括作为家中老三的菲利普斯。

(02)

1850年菲利普斯从波士顿拉丁学校毕业后,在次年如愿考入了哈佛大学。在哈佛校园里他是一名以擅长语言、逻辑和哲学思辨而出名的优秀学生,各科成绩也在同年入学的学生中名列前茅。 1855年他从哈佛毕业,随即轻车熟路选择了去母校波士顿拉丁学校担任教师。可没过了多久他就发现自己其实对教学兴致索然,这种情绪后来发展到有时人已经上了讲台但口中却不知道该说什么的地步。那时候他的挫折感就像他本人所描述的:「我不知道自己将会变得怎么样,也并不太在乎。我希望我能再回到15岁,如此就我可能会成为一个令人惊叹的男人,但现在我似乎将一事无成。」

就在那个困惑和尴尬的时刻,在哈佛读书时就很欣赏他的一位老师及时给他指了一条出路,就是去神学院继续深造;他接受了老师的建议,在拉丁语学校辞退他之前去了弗吉尼亚州的亚历山大,进入那里的圣公会神学院接受神学装备。几年之后,他才明白神的心意并不是让他从此离开讲台,而是要他把讲台作为传讲福音的出口;不仅如此,神还早已为他预备了足够丰盛的讲台恩赐。

(03)

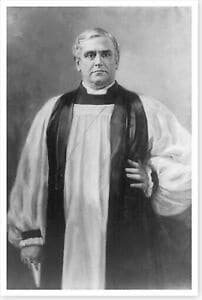

1859年菲利普斯顺利从神学院毕业,随即开始了他卓有成效的服事生涯。他先是被圣公会授予执事圣职,被派往在费城的基督再临教堂担任牧师。因着他突出的服事能力,短短三年之后,他便被提升到更重要的费城圣三一教会去担任牧师。在那里他连续服事了七年,不但牧养教会成绩斐然,而且也在美国因废除奴隶制而爆发的南北内战中,旗帜鲜明地支持了林肯所代表的北方阵营。他在1865年内战结束时为纪念内战死难者所作的一次讲道,更让他在全美范围赢得广泛的关注和好评。到了1869年,他又被授予了圣公会在全美最重要的大本营教会 – 波士顿三一教堂牧师和教区长的重要职位。他在该教会服事时间长达22年之久,直到他56岁时进一步被提升到担任马萨诸塞州的主教职务。

1859年菲利普斯顺利从神学院毕业,随即开始了他卓有成效的服事生涯。他先是被圣公会授予执事圣职,被派往在费城的基督再临教堂担任牧师。因着他突出的服事能力,短短三年之后,他便被提升到更重要的费城圣三一教会去担任牧师。在那里他连续服事了七年,不但牧养教会成绩斐然,而且也在美国因废除奴隶制而爆发的南北内战中,旗帜鲜明地支持了林肯所代表的北方阵营。他在1865年内战结束时为纪念内战死难者所作的一次讲道,更让他在全美范围赢得广泛的关注和好评。到了1869年,他又被授予了圣公会在全美最重要的大本营教会 – 波士顿三一教堂牧师和教区长的重要职位。他在该教会服事时间长达22年之久,直到他56岁时进一步被提升到担任马萨诸塞州的主教职务。

在所有的赞美诗诗人中,菲利普斯是唯一的一个,其布道能力能够与诗歌代表作并驾齐驱同时在青史留名的作者。在他服事时间最长的波士顿三一教堂,每到主日,就有大量的人群前来聆听这位身高六英尺四寸,体重三百磅的“巨人”在台上的讲道,以致于这家规模宏大的教堂也常常“人满为患”。人们形容他在讲道时脸上容光焕发,激情横溢,充满著真诚和温柔,并称赞他的讲道内容具有一贯的个性,一贯的力量,一贯的清晰和完整,以及一贯的深沉和强烈。在由他担任校长的教会主日学学校里,学员的人数也从原本仅有的36人增加到千人以上。他讲道的名声之大甚至还让他成了波士顿民众眼里的“第一公民”,每当他外出,所到之处常被人认出指点或喝彩。在他担任牧师的任内,波士顿三一教堂也成了美国最活跃的基督教活动中心。

菲利普斯的讲道影响力也外溢到美国各地及国外;他先后被哥伦比亚大学、耶鲁大学、牛津大学授予荣誉博士学位,其中耶鲁还专门为他开设了“布道讲座”。 1880年他去英国访问期间,他不但被著名的威斯敏斯特皇家教堂邀请前往布道,甚至连英国女王也慕名专门请他前往自己的温莎城堡,为她和王室成员讲道。他所发表的著作也大都与讲道有关,包括《讲道讲座》(1877年)、《布道》(1878-81年)、《博伦讲座》(1879年)、《英国教堂讲道》(1883年)、《在美国最古老的学校讲道》(1885年)、《二十个布道》(1886年)、《世界之光和其他布道》(1890年)等。后人甚至评价他为美国十九世纪最伟大的布道者(The great¬est Amer¬i¬can preach¬er of the 19th Cen¬tu¬ry);连他所属的圣公会也认为他讲道的能力在整个圣公会编年历史上都无人可及。在那些光芒四射的时刻,又有谁能够想像,这位不凡的讲道者当年在费城拉丁语学校曾经是一个因“讲课能力不够”而差点面临被解雇的教师!

(04)

现在再让我回过头来介绍菲利普斯的这首代表作《小伯利恒》诗歌。

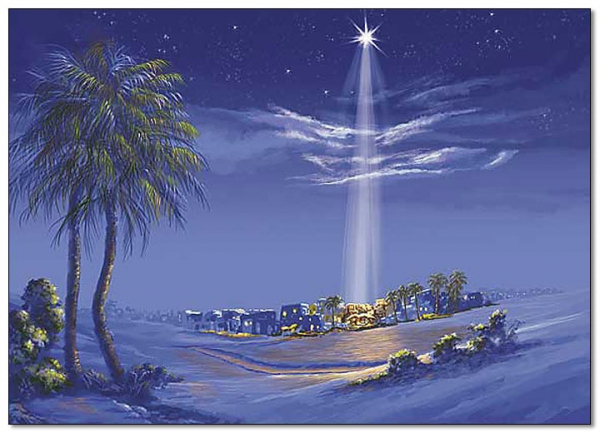

在众多经典圣诞歌曲的诗人中,菲利普斯可能是唯一一位因亲自到过耶稣诞生之地而写出圣诞赞美诗篇的作者。 1865年的冬天,正在费城担任圣三一教堂牧师的菲利普斯安排了一次去欧洲和中东巴勒斯坦地区的旅游;就在圣诞节平安夜那天,他和同行者一起骑着马从耶路撒冷出发前往伯利恒。他在后来写给他父亲和教会的信上大致描述了那天的经历和感受:

「我们大约只花了两个小时就到了伯利恒这个小镇,它坐落在一座山的东边山脊上,周围是梯田式的花园,比我在巴勒斯坦见过的任何其它城镇都要漂亮。小镇最突出的标志是那座建立在主耶稣诞生的马槽之上的《耶稣诞生教堂》(Church of the Ativity,建于在公元四世纪三十年代的君士坦丁大帝时期)。这个古老的教堂目前由希腊人、拉丁人和亚美尼亚人教会共同拥有,他们又各自有自己的修道院。我们在希腊人的修道院安排好住处后,在傍晚时分又骑马出城,前往传说中耶稣诞辰之夜牧羊人看到天使报喜讯的那片旷野之地;当经过那里的时候,我们仍然可以看到牧羊人正在“看管羊群”,或领着羊群回家的场面,…。接着我们回到了伯利恒城里,去参加教会在当晚十点钟开始的平安夜敬拜。敬拜仪式一直持续到后半夜的三点钟。信徒们一遍又一遍地唱着歌颂救主诞生那个奇妙夜晚的诗歌。我似乎能够听懂他们的语言,就像我们在去年平安夜所唱的一样。不过我还是会短暂关闭我在现场的听觉一会儿,好让自己更熟悉的那些诗歌旋律隔了半个地球飘到我的耳里,…。」(摘自1865年12月30日菲利普斯写给他父亲的书信以及1866年2月19日给波士顿圣三一主日学学校的同学们的书信)

伯利恒圣诞教堂

这一经历给菲利普斯留下了如此深刻的印象,以致他在三年后还说,那些记忆“仍然在我的灵魂里歌唱”(still singing in my soul)。而这个第三年的日子就是发生在1868年的冬天,又一年的圣诞佳节再度临近了。这次他想亲自为教会主日学的孩子们写一首圣诞诗歌,于是当年那美妙的经历和感受再次涌上心头;他拿起笔一口气写下了这首诗,并将其取名为《小伯利恒》。全诗分四段,内容如下:

《小伯利恒》

美哉小城,小伯利恒!你是何等清静

无梦无惊,深深睡着,群星悄然进行

在你漆黑的街衢,永远的光昭启

万世希望,众生忧惊,今宵集中于你

因马利亚诞生圣婴,天上天军齐集

世界众生酣睡正深,天军虔敬守夜

晨星啊,同来颂扬,同来礼拜虔诚

同来感谢至尊上主,同祝世界和平

宏爱上主,至大恩典,普赐信仰的人

何等庄严,何等安静!肉耳不能听闻

在这有罪的世界,救主悄然降生

凡百虔诚谦恭心门,开了!主必降临

求伯利恒至圣婴孩,此刻从天降临

除尽我罪,进入胸怀,今日生于我心

欣闻天军传消息,群生快乐无涯

以马内利,神入团契,千秋万古永偕

(05)

作为著名讲道牧师的菲利普斯所写的这首诗歌其实也是一篇优美出色的讲道。他给诗歌取名为“小伯利恒”就是藉用了旧约圣经中一名伟大的先知弥迦的一个预言。在这篇成书于公元前八世纪的书卷明确地记载:「伯利恒,以法他阿,你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来,在以色列中为我作掌权的。他的根源从亘古,从太初就有。」而弥迦的预言果真在七百多年后在伯利恒这个小城得以实现,救主耶稣在此诞生。

在进入到诗歌的具体内容后,作者又巧妙地把耶稣诞生之夜伯利恒的“静”和伯利恒的“小”两者紧密地联系在一起,首先让读者从中感受到这样一个特殊的场景和画面:在救主诞生的那个夜晚,伯利恒这个小城的街衢上居然是“漆黑一片”,空无一人,众人都在“酣睡”之中,“无梦”也“无惊”;除了“群星”和“天使”外,无人知晓这位“圣婴”就在此时此地“悄然诞生”,…。然后作者又在诗文中明确指出,耶稣的到来是为了解决这世上的“罪”;祂是照亮这个“漆黑”的世界“永远的光”;祂的带来将给这个世界带来“和平(平安)”,并给世人带来了“万世希望”。最后作者进一步指出,虽然在那个晚上,伯利恒的居民“有耳”也听不到祂的到来,但因为祂带来了上帝的“恩典”,任何人,只要你“虔诚谦卑”地“打开心门”,怀着“信心”来到祂的面前,祂就一定会“降临”到你心里,“除去你的罪”,让你从此“以马内利”(Emmanuel)- 享受“神与你同在”的“喜乐”,直到永远!

(06)

菲利普斯写完这首诗后接着面临着由谁来为它谱曲的选择。本来按他的知名度要在社会上找一位有名的作曲家来谱曲绝非一件难事,可考虑到此时离圣诞节那个主日所剩下的日子已经不多了,于是他就近想到了在教会诗班弹琴的风琴师,也是自己主日学学校的教课老师的路易斯·雷德纳 (Lewis Redner 1831-1908)(以下简称“路易斯”),赶紧出面请他来帮忙。

路易斯出生于1831年,比菲利普斯年长四岁;为这首诗歌谱曲那年他正好满37岁。可有趣的是,人到中年的他,其社会职业却并非是一名音乐家,而只是当地的一名房地产经纪。不过他的管风琴弹奏水平可是一流,年轻时就有“管风琴琴键手”之美誉,而作曲是他的业余所好。

路易斯拿到歌词后因为时间紧迫感到了巨大的压力,可越有压力他却越缺乏灵感,几天下来也写不出一句音符。眼看与菲利普斯的约好的周日前交稿要被自己耽误了,而此时都已经是星期六了。接下来所发生的事情他是这样回忆的:

「到了星期六的晚上,我的头脑还是一片糊涂;我甚至想的更多的还是第二天我要在主日学校教课的内容。到了当天的深夜时分,我突然从睡梦中惊醒,耳边听到了如同天使般的美妙声音正在歌唱,…。我急忙起身抓起一张乐谱纸,草草记下那些曲调作为歌曲主音部分;到早上起来后,我又赶着在去教堂之前填写了和声,…。」

就这样,在圣诞节主日的最后一刻,路易斯靠着这“夜半歌声”而得来的灵感终于了完成了这首诗歌的谱曲任“作业”。到了这一天的主日敬拜,一群孩子们上台献唱,用他们天籁般的童声完美地演绎了这首诗歌,演出非常成功。一曲罢了,菲利普斯和路易斯也终于松了一口气。那一刻,他们两人谁都没有想到这首歌后来会名扬世界,成为传统圣诞歌曲中又一首经典佳作。

(7)

圣诞节主日过去之后,路易斯认识的一位开书店的朋友理查德·麦考利(Richard McCauley)因为很喜欢这首歌,在取得作者同意后就把这首歌印在单页上摆在书店里出售。接着马萨诸塞州圣徒教堂的牧师亨廷顿博士(Dr. Huntington)也注意到这首诗歌,特地请求作者允许将其收录到自己教会主日学校将也发行的赞美诗诗集中。就在这本诗集的编辑过程中,这位牧师发现路易斯居然还没有为这首诗歌的曲调命名,于是干脆就以作曲家的名字把曲调定名为“圣路易斯”。就这样,诗歌逐渐地传开到美国各地,到1892年已经成为圣公会官方指定的圣诞颂歌;再过了若干年,这首歌不胫而走,逐渐传播到世界各地,成为一首著名的圣诞颂歌。

很可惜的是,菲利普斯本人并没有完整地看到自己写的这首歌在世界各地传播的盛况。就在刚被提升到担任主教位置还不到两年时间的1893年1月23日,他在家中因突发心力衰竭而英年早逝,终年才58岁。他的逝世成了波士顿城市的一大公众事务。葬礼当天波士顿的证券交易所和许多商店都关了店门,成千上万人涌向三一教堂去参加追思仪式,向他的遗体告别。因菲利普斯生前长期在哈佛兼任包括校园牧师等各项职务,他的灵柩由数位爱戴他的哈弗学生们抬着,从三一教堂出发,越过查理士河和哈弗大学校园,最后安葬在奥宾山墓园。波士顿市政府也专门为他举行了悼念追思会,表彰他对城市和市民所做出的重大贡献。在接下来的几周里,在全美各地都举行了各种隆重的纪念活动。这种盛大的规模让大洋彼岸英国的一名叫布莱斯的勋爵都不由地感叹道:「自从林肯遇刺身亡以来,美国民众还没有一次如此广泛地哀悼他们所失去的这位领导人。」甚至到了他去世七十年周年日的1963 年1月23号,还有多达20,000 人专门来到他曾经服事过的波士顿三一教堂向这位伟大的布道家和诗人表达他们由衷的敬意和悼念。

很可惜的是,菲利普斯本人并没有完整地看到自己写的这首歌在世界各地传播的盛况。就在刚被提升到担任主教位置还不到两年时间的1893年1月23日,他在家中因突发心力衰竭而英年早逝,终年才58岁。他的逝世成了波士顿城市的一大公众事务。葬礼当天波士顿的证券交易所和许多商店都关了店门,成千上万人涌向三一教堂去参加追思仪式,向他的遗体告别。因菲利普斯生前长期在哈佛兼任包括校园牧师等各项职务,他的灵柩由数位爱戴他的哈弗学生们抬着,从三一教堂出发,越过查理士河和哈弗大学校园,最后安葬在奥宾山墓园。波士顿市政府也专门为他举行了悼念追思会,表彰他对城市和市民所做出的重大贡献。在接下来的几周里,在全美各地都举行了各种隆重的纪念活动。这种盛大的规模让大洋彼岸英国的一名叫布莱斯的勋爵都不由地感叹道:「自从林肯遇刺身亡以来,美国民众还没有一次如此广泛地哀悼他们所失去的这位领导人。」甚至到了他去世七十年周年日的1963 年1月23号,还有多达20,000 人专门来到他曾经服事过的波士顿三一教堂向这位伟大的布道家和诗人表达他们由衷的敬意和悼念。

菲利普斯和路易斯两人一生中都没有结婚,因此也没有留下任何后嗣,但他们两人合作所写的这首歌颂赞美主耶稣诞生的诗歌却永垂青史;每到圣诞佳节在世界各地所响起那《小伯利恒》的美妙歌声就是对他们最好的纪念!