黄正宜 210731

观看惊悚犯罪片[诈欺女王] (I Care a Lot) 的经验是很崭新的,或许是它悬疑的方式和叙事的结构都与众不同。一开始的法院场景,使人觉得这是一部「社会议题」电影,但是它又不像一般社会议题电影的模式,给你很清楚的正反两方的阵营,并透过这两方阵营的攻防来呈现议题的各种矛盾层面。

令人唾弃却不得不佩服

这个故事其实更深入的让你感到各个角色的主观面,在每个人的主观里,都有一个他自己以为的正义,如同电影主角玛拉自述她「成功」的价值观:「这个世界不存在好人和坏人,只有猎食者和被猎食者,而我绝对不会是那个被猎食者。」

对于一个写故事的人来说,几乎所有的故事,都有一个主角,而几乎所有故事的主角都是「好人」,这不是说他一定是道德意义上的好人,而是观者应该要能够认同这个主角,认同他的价值观、处境,他的选择和挣扎,并且衷心盼望他能够在电影的最后成功。可是「诈欺女王」却完全跳脱了这样的故事法则。主角玛拉是一个「坏人」,她利用各种手段 : 勾结医生开立假的诊断证明、操弄法院判决,取得监护人的身分之后,合法的接手被监护人的财产、生活,为自己谋取暴利。对比于被强制剥夺自主选择权、毕生积蓄都被掠夺的老人而言,玛拉绝对是一个无法原谅的加害者。创作者似乎也没有要观者去认同、同情这样的角色,但是整部电影,创作者强迫观者去注视这样的一个角色:有着你无法认同的价值观、应该唾弃的恶行,但是却有你不得不佩服的勇气和决心,在黑帮的暴力威胁下,不只幸存,并且能够反击。

玛拉不只反击了黑帮,并且转而与黑帮联手,扩大了她的监护人事业版图,获得了比之前更庞大的财产、名声与成功。电影里有一个容易忽略、看似多余的情节:玛拉被黑帮设计车辆冲入水中,她挣扎逃生后,从嘴里取出一个被打落的牙齿,这个牙齿她冷静地保存在便利商店买来的牛奶里,在她回去救同居人时放在门口,从瓦斯味弥漫快要爆炸的公寓逃生时也没有忘记带走,找到藏身处之后,她立刻到牙医诊所植回了这颗牙,使她漂亮的牙齿毫无所缺。这个细节令人毛骨悚然地表现出主角的性格,让你认定,她是「不可能失败的」。

获取财富却全化为乌有

但是在电影的最后,当玛拉风光地从电视台的专访离开,被一个她看不起的完全的输家,只用一颗子弹就取走了生命,那些财富、雄心壮志、那一切她不计代价,以惊人的毅力所取得的成功,全部化为乌有。

这不是一部你会认同其主角的片子,并且希望看见他成功;而是令人思索,到底成功是什么,什么会使你在乎,并愿意用一切去交换,不计代价的取得。

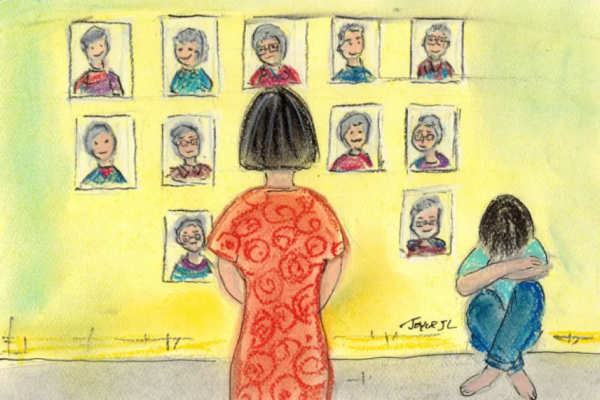

电影使用「监护人制度」这个题材,法律上监护人制度的目的,是当一个人因为年老或疾病,失去管理财产的能力时,在法律上由「监护人」取代本人管理财产。监护人本来应该以本人的利益来管理财产,但若监护人怀有恶意,他所拥有的管理权,就有可能使他利用这法律上的管理权为自己图利。电影里玛拉就是成功地利用了制度的漏洞,从富有的老人家手中夺取庞大的财产。对于那些富有的受害者,他们的财产管理权被玛拉剥夺了。但是在最后,玛拉以她坚强的决心、意志、聪明才智,所累积起来的监护人事业国度,也被一颗子弹同样的剥夺。

你我都是短暂的管理者

圣经上有一个故事:有一个财主田产丰盛,自己心里思想说:我的出产没有地方收藏,怎么办呢?又说:我要这么办:要把我的仓房拆了,另盖更大的,在那里好收藏我一切的粮食和财物,然后要对我的灵魂说:灵魂哪,你有许多财物积存,可作多年的费用,只管安安逸逸的吃喝快乐吧!神却对他说:无知的人哪,今夜必要你的灵魂,你所预备的要归谁呢?(路12:16-20)

仔细想想,不管是因为疾病或是年老,或是最后的死亡,我们每个人终将失去这个「管理财产的能力」。无论我们在这世上拥有多少的财产,在真实的意义上,我们都只拥有短暂时间的管理权罢了。到了时候,这个管理权就要交给别人。

至终你想永远拥有什么?

电影的英文片名 (I Care a Lot),“care” 在电影里不只是指监护人制度的「监护权」,在语言的意义里,它也翻译成「在乎」。玛拉在乎金钱,在乎名利,为了追求成功,她可以对于道德,对于他人的痛苦毫不在乎。对她来说,这个世界就是一个猎食的地方,活着就是夺取所有可能到手的资源,但她的终局,却仿佛是对她自己所陈述价值观的嘲讽。

C.S.路易斯在[地狱来鸿]这本书里写道:「事实上,人类对于任何事物皆乏所有权。总有一天,不是魔鬼就是神,才有资格对世上存在的每样事物(尤其是世上的每一个人)说:那是『我的』。」

[诈欺女王]是一部发人深省的电影,或许你也会从电影中,重新反思自己的内在价值观:对你而言,什么是重要的?什么是你真正在乎 (care),并愿意用自己的生命去追求的呢?而这样东西,是否又是你真正能「拥有」的?