施以诺

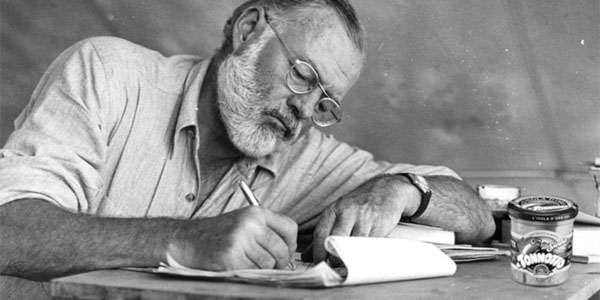

海明威,无疑是历史上最有名的文学家之一,他于1899年出生在芝加哥,童年算是过得丰富、愉快,而年轻时的他还参加过第一次世界大战、并在战争中拿了勋章,这些多元的人生阅历,肯定为他的写作奠定了无形的感性基础与题材,是以他能写得出《战地春梦》、《渡河入林》、《太阳依旧升起》等的作品。而让他更为人所熟知的,是他1952年的中篇小说《老人与海》,这本书,让他获得当时的普立兹奖与诺贝尔文学奖这双料殊荣。

然而,可惜的是,晚年的海明威过得并不开怀,他曾在很严重的飞机失事中幸存下来,但身体遗留了极重的后遗症,手臂、腿、脊椎都承受了极大的痛苦,晚年的他也饱受忧郁的綑绑,后来,他在1961年于家中用猎枪自尽,是趁家人不注意时扣下板机结束了自己的生命,妻子发现时为时已晚。

曾听过有前辈把海明威晚年的忧郁,跟他后期的作品《老人与海》做联想,认为《老人与海》描述著一位老渔夫好不容易捕到一条大鱼,但是这得来不易的渔获后来却在回程中被鲨鱼吃掉,落得一场空,该作品透露出人生所博取的名利到后来也都会化为乌有,这太灰色了!是以有人认为海明威是否就是写着写着便困在这样的灰色的无奈思维中,最后导致忧郁、自戕?

这分析当然听起来有些许道理,然而,在精神健康上,意识到人生是「一场空」未必会带来忧郁,甚至反而可能带来豁达,在历史上,所罗门王的《传道书》也不断提到人生许多名利「都是虚空、都是补风」,但显然所罗门王并未因此而忧郁、寻短。

再者,海明威自杀的时间是1961年,但《老人与海》成书时间是1952年,换而言之该书写作时间显然是在1952年之前,若要把海明威自杀的主因归咎于是他十多年前的写书方向导致了其十多年后的忧郁轻生?这连结性似乎相对薄弱,反倒是他之后因意外而造成的身体长年极度不适,所造成的疼痛与无助感,这种类似久病厌世的心理历程,才更有可能是海明威之所以以我们不乐见的方式离开世界的直接原因之一。

但无论造成海明威自杀的主因究竟为何,这个遗憾的事实已在文学史上发生了,现今我们所能做的是更有效的推动自杀防治,以防止类似的憾事继续发生。根据统计,台湾近年来的自杀人数虽相较于某些亚洲国家尚属偏低,算是可喜的现象,但却也每每在全国十大死因的入榜边缘徘徊,其中男性的自杀人数明显高于女性,中年人的自杀人数亦高于高龄者与青少年,这可能跟中年人长年处于上有老、下有小需付出的「三明治族」现象有关。

在忧郁与自杀防治方面,药物治疗、职能治疗等固然有其重要关键角色,但另一个医护人员们所较不能长久介入的是「陪伴」,陪伴,有时犹如一帖良药,可以疗愈当事人,特别是已有自杀念头甚至经验的当事人,有效的陪伴除了可以纾解压力外,更可以确保其不至于在独处时间做出我们所不乐见的憾事。

海明威,一位大家耳熟能详的诺贝尔文学奖得主,却也是一个在晚年曾与忧郁搏斗的战士。陪伴,是一种药,让我们在读他的作品时,也不忘偶尔花时间去关心、陪伴身边有情绪低潮的亲友,为忧郁防治尽上一己之力。

耶稣爱你,即使世界上好像没有人关心你,祂依然关心,在意你。

(本文作者施以诺为辅仁大学医学院职能治疗学系教授兼系主任、台北市医学人文学会荣誉理事长)