晨牧/飞扬杂志

一家要是有三个孩子,总有孩子被宠爱,总有孩子感到被冷落,许多时候,这个过得不如意的孩子,就是那个夹在中间的孩子。

一家要是有三个孩子,总有孩子被宠爱,总有孩子感到被冷落,许多时候,这个过得不如意的孩子,就是那个夹在中间的孩子。

老二的失落,是自信满满的老大,和被娇宠的老小永远无法懂得的。那是属于老二的痛,有时候就连说一下这种痛,都会招来老大和老小的奚落,“矫情”,再加上一句,“唉,没办法,中间的孩子就就这样”。

缺乏安全感

“爱大的,疼小的,中间加个受气的。”这里说的中间的这个孩子,估计是受够了气,才会气不打一处来,到处乱发气吧。反正小时候,三个孩子属我脾气最大,让父母最伤脑筋。

自从懂事以来,我就觉得妈妈偏心,她偏爱小我好几岁的弟弟,也就算了,可是她对只大我两岁的姐姐表现出的充分理解、深切关心,着实让我既羡慕又嫉妒。就这样,从童年,青春叛逆的少年,直到青年,我都在进行着一场“夺爱”之战。妈妈说,你看你姐姐,跟谁都不争,多懂事。姐姐的安全感的确很足,她无需争夺,就能理所当然地得到一切。

说到安全感,妈妈说恐怕是我小时候没吃饱母奶的缘故。妈妈生下我没多久,她的一只乳房就生疮发炎。仅吃一只奶又吃不饱,妈妈抱我去吃其他生了小孩阿姨的奶,可我呢,固执地不肯吃。

妈妈说我生下来就和她较劲,偏要吃母奶,又吃不饱,整天哇哇大哭。后来我就和姐姐弟弟较劲,全都是为赢得妈妈的关注和爱。

吃力不讨好

据说老二一般会比老大强壮,我就比姐姐长得粗大,也善于社交。特别是那些需要跑腿的事,出力气的事,我都自告奋勇地去做。姐姐以为我做那些事为要逃避课业,其实这些姐姐做不来的事,我做了就能得妈妈的称许。

哪想到,出力并不见得讨好。因为做那些事并不是出于甘心乐意,而是为引起关注,得到表扬。有些时候,妈妈对我的努力视而不见,或许她认为我这么做理所当然。我就以埋怨、发脾气的方式获取她的关注,却常引起争吵。

淤积在心苦毒越多,就越会更斤斤计较,那副较真的样子还真让人讨厌,只是身在其中反而觉得无比委屈。年少时,我把自己一切伤感悲痛情绪都怪在妈妈偏心这点上,我总是心心念念地想姐姐有新衣穿,姐姐从不曾挨过打,姐姐得到了妈妈首先的爱,我永远排在第二。

在家排第二,在外面也是一样,我认为妈妈爱邻居的孩子都比爱我多,她对他们和颜悦色,对我就骂来骂去。和善友好,对谁都慷慨大方,的确是妈妈的性格。在大家喜欢她的时候,我却气得咬牙切齿,因为我觉得自己还没喝够的“母爱”,她怎么还分给别人?

与死神擦肩而过

这种纠结,在十二岁叛逆期爆棚的年日里,表现到了极致。有天正好所有的坏事都撞在一起:好朋友转学,数学没考及格,和同桌男生吵架…… 特别想得到安慰的我,却在晚饭桌上被妈妈数落了一阵。

这种纠结,在十二岁叛逆期爆棚的年日里,表现到了极致。有天正好所有的坏事都撞在一起:好朋友转学,数学没考及格,和同桌男生吵架…… 特别想得到安慰的我,却在晚饭桌上被妈妈数落了一阵。

这下子,我把所有的气都撒在妈妈不爱我这个主题上。越想越伤心,一点活着的价值感都没了,就想到了死。也想好好地伤妈妈的心。

那夜月凉如水,天清澈得很,星星布满了天空。我走去离家十几米远的河边,坐在河堤上,胳膊肘撑在膝上,托著腮帮看着一河明晃晃的水。看着,看着,就有了跳下去的欲望。

在河堤上坐了许久,感到一阵寒冷,就用胳膊抱住双肩,低垂著头,夜风吹起河里的寒气裹在我的周围。我开始小声地啜泣,寂寞和寒冷,还有少女的伤感交织在水流的寒夜里。就在那时,猛然感到一只手臂搭在我的肩头和后背,阵阵暖意从后背传至全身。还有个声音,深厚而悠远:回家吧,回家吧,我爱你!我哇地一声大哭起来。似乎这些年,我发脾气,吵架,哇哇乱叫,都在等这样一句话。当时的河边只有我一人,这种感觉说出来,会让人觉得不真实,诡异。但在当时,我一点不觉得,而且还将它保存在记忆里很多年,直到后来我信耶稣,就确信是主在我不认识祂的时候就搭救了我。

愤懑与自怜

随着年龄的增长,性格也比以前成熟,和妈妈吵架呕气的情况少多了,妈妈对我的关心也有所加增,我总算慢慢有感受母爱的能力了。

随着年龄的增长,性格也比以前成熟,和妈妈吵架呕气的情况少多了,妈妈对我的关心也有所加增,我总算慢慢有感受母爱的能力了。

可惜的是,认清妈妈是爱我的,和满足于妈妈的爱,并做个快活不争的老二是两回事。一直长到十七八岁,有时候和妈妈争吵时,我还会像个孩子似的说,反正妳也不爱我。妈妈听到这些很失望,她说,我要怎么做才能让妳的满意?

在她对我失望之先,我就已经先绝望了。我想无论再怎么样争,也得不到妈妈的爱。我陷在对妈妈没给我足够的爱的愤懑中,对自身的存在感到了怀疑,甚至是否定,产生出的不满和沮丧简直压力山大。那种找不到归属感的徬徨,在自卑自怜之中,不能接纳自己的感觉是很糟糕的。

当初信耶稣,多少也和自己是个缺爱的老二有关。因为缺爱,一听到“耶稣爱你”就特别入耳感动。

渴望被怀抱

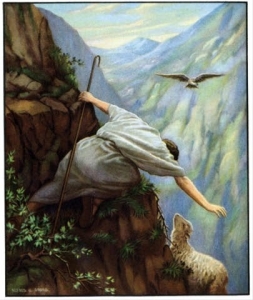

记得那年圣诞节,我收到一张卡片,上面画著一个牧人,正伸手去拉一只滑下山崖的羊,牧人眼中有心疼和急切,羊羔眼里有惊惧和可怜。看着看着,就想起了自己十二岁在河边的事….在卡片旁边有一行文字:一百只羊中,少了一只,纵然走遍荒野,耶稣也要将它寻回,因为祂是好牧人,好牧人为羊舍命(约10:11)。

我定睛在那个画面一阵子,就像当初坐在河边一样,我开始流泪哭泣。不同的是,那时我根本不知道向谁诉苦,这次,我可以喊著耶稣的名字,跟祂说,我就是那只羊,需要被他怀抱寻回。

在没认识耶稣前,当老二的苦大仇深无处可说,也碍于面子,不想让人家知道自己还有那么不堪的一面。后来信主,和基督徒聚在一起的时候,说得最多的就是痛苦啦,受伤害等等,这些不太见光的东西。

听多了,才发现每个人成长的背后,都有着不为人知的伤痛和愁苦。说实在,它无关老大还是老二,这些潜伏在生命之中的暗流,随时都会涌动,搅动我们的情绪。其实无论怎么奋斗,我们也无法实现自我救赎。

我们谈到伤痛,就会说到情爱的失败,人的有限;当我们说到耶稣,就会说在祂里面的救赎和新生。对于往事,无论是声泪俱下的控诉,还是麻木不仁地遗忘,都无法改变它。

一直以来,我紧盯着无法喂饱我的“奶”嗷嗷乱叫,奈何我怎么哭闹,也改变不了奶水不足的缺憾。我若是不放过对妈妈的怪责和苛求,就注定一生沦为缺爱之奴。或被仇恨拘禁,或对世间的情爱穷追不舍。

耶稣并没有抹去我对往事的记忆,也没改变我是家中老二的身份,而是破碎了我对爱的错误认知,用祂的爱填补我空洞无依的心。祂爱我,无关我是家中第几个孩子,因祂爱我本来的样子。这才使我在后来的人生中,不再与母为仇,不再对旧事锁碎叼念。

知足又开心

在不断认识耶稣的路上,可以承认每个人都不完美,都有残缺,我们无法给另外一个人完整的爱,我们被造是用来互相扶持。追求完美的母爱也好,情爱也好,那其实是在追求最初神创造时的完美之爱。只有回应神的爱,才能回归到这种爱里,实现心灵的重建。

在不断认识耶稣的路上,可以承认每个人都不完美,都有残缺,我们无法给另外一个人完整的爱,我们被造是用来互相扶持。追求完美的母爱也好,情爱也好,那其实是在追求最初神创造时的完美之爱。只有回应神的爱,才能回归到这种爱里,实现心灵的重建。

有一次我读到奥古斯丁的一句话,“上帝造我们是为了祂自己,我们的心若不安息在他的怀里,便不会有安宁。”

读完,我的心一下子得了安宁。我想要的母爱,虽然彰显著上帝的爱,却不是爱的源头,爱的源头是上帝。放过了对母爱的苛求,我这才安宁在上帝的大爱之中,享受作祂眼中的自己,不必是第一,却是唯一的自己。

渐渐地,我也接受自己在妈妈眼里老二的身份,不是沉稳娴静的大姐,也不是娇憨可人的小弟,我就是她的那个“中间孩子。”从耶稣那里喝足了爱的“奶水“,我决定要把”老二“做得知足而开心。

漫步于永恒之爱

信耶稣的第一个寒假回家,我跟妈妈道歉,跟她说对不起。妈妈听了,哭得一脸的泪。那次我们没有多说什么,心结就打开了。后来,我利用老二性格中开朗活泼,爱跟人沟通的能力常常找妈妈聊天。

我跟妈妈坦言幼年时对她的偏心十分不满,妈妈也向我抱怨,我小的时候贪玩、暴躁,为要管教我,望女成凤心切,才对我严厉。我们心平气和地回忆当年,想起了伤心事,也忆起温暖的事。

在后来的岁月里,妈妈变老了,却对我的爱变浓了,这是我没想到的。特别是姐姐和弟弟都已是有家室的人,而我还是小姑独处,妈妈就对我宠爱有加,嘘寒问暖的,像爱小女孩那样。有次我跟她说,小时候妳都没对我这么好呢。妈妈无奈地说,唉,那时候太忙了,要出去干活,又要照顾你们三个,顾不过来呀。看着她眼角的皱纹,我也记起了许多妈妈的好,夏夜里,和我们捉迷藏,给生病的我蒸糖包子,把我冰冷的脚放在她的怀里……这次轮到我泪流满面了,我抱着她的肩,说:妈,妳真好!

当我这个中间孩子,从“夺爱”的挣扎中挣脱出来,开始在永恒之爱中漫步时,才终又嗅到母爱的馨香和清新。

Share this: http://www.touchlife.org/article/%E4%B8%AD%E9%96%93%E5%AD%A9%E5%AD%90%E7%9A%84%E7%85%A9%E6%83%B1%E4%BA%BA%E7%94%9F/