他在烈火中永生! – 记《我要歌颂我的救赎主》作者的短暂一生

作者:徐彬

引言

今天我要向大家介绍的这位诗歌作者,他的生命就像一颗流星在天空一闪而过,是如此的短暂;但他给世人留下的诗歌,却像恒星那样闪耀在无限时空之中,给后人带来了不尽的启发和鼓励。他的经典之作中有一首诗歌不但与他生命之旅的末了有着密切的关系,其主题更是涉及到基督教信仰中最重要的资讯:即死亡、复活和救赎。这个人的名字叫菲利.贝力斯(Philip Bliss 1838-1876),他的那首代表作就是《我要歌颂我的救赎主》(I Will Sing of My Redeemer)。

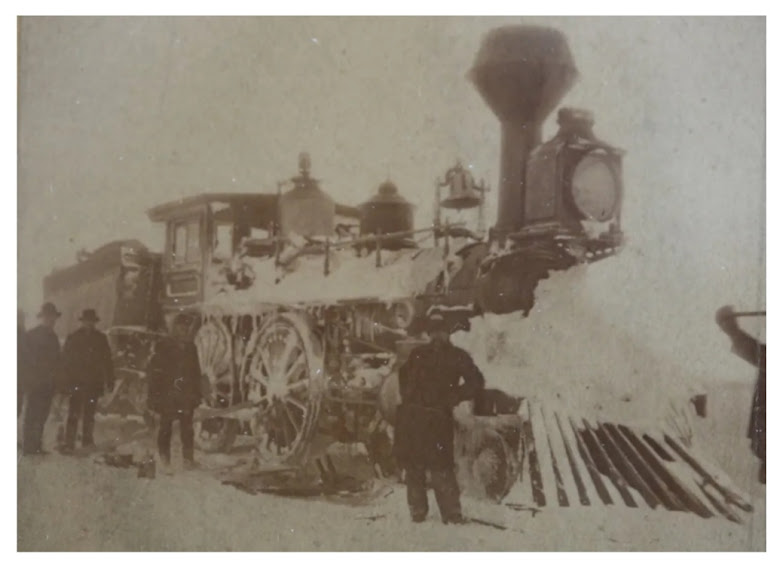

1876年的耶诞节刚过,一场强暴风雪袭击了俄亥俄州、宾州和纽约州的大部分地区。12月29日下午两点,因恶劣气候已经而晚点了两小时的“湖岸和密歇根州南方铁路公司“太平洋快线”5次列车终于从纽约州水牛城启程,驶往目的地芝加哥。

这趟客列是这条铁路线上最成功、最豪华的列车之一,其中包括一节专门的吸烟休息车和三节卧铺车厢,车内到处都是华美优雅的装饰,车厢里都点着取暖的油灯。列车启程后缓慢地行驶著,因为前方积雪过厚,到了敦克尔克附近又添加了一辆动力机车头来增加牵引力。晚上7点45分时列车艰难地驰进了俄亥俄州境内跨越阿什塔布拉河谷(Ashtabula)的铁路桥。这座桥梁的跨度有159英尺,过了河谷前方的100码处就是阿什塔布拉车站。此时的列车已经减速,可就在头一辆机车“苏格拉底号”车头几乎已越过桥梁抵达河谷对岸时,后面的桥梁突然发生崩塌!

就在那一瞬间,随着巨大的声响,头一辆机车与后面的连接处被扭断,车头冲出了轨道,在路基旁着地;而第二辆机车“哥伦比亚号”则和所有的车厢一起,随崩塌的桥梁坠入到深达75英尺的河谷谷底。飞速坠落下来的车头和车厢在落地时又造成了严重的彼此撞击和挤压,里面的旅客顿时血肉横飞,残肢遍地,只有极少数伤者在哀嚎声中爬出了车厢。随即,车头里正在燃烧的煤炭又点燃了车厢,并且借着车厢内倾翻取暖炉溢出的煤油加剧了火势的蔓延;不到十分钟所有坠入的车辆都陷入在一片火海之中。

在这场美国重大铁路事故史上排名第二的悲剧中,所有160名乘客中有146人遇难,其中就包括年仅38岁,美国十九世纪最具盛名的福音歌手、指挥、作曲家和诗人的菲利普.贝力斯。下面我们就来介绍他的生平故事。

(下方是反映该铁路桥事故的一组图片,其中左上图事故前的桥梁照片▼)

菲利普.贝力斯1838年出生于宾州克里菲德(Clearfield)罗蒙(Rome)的一个普通基督徒家庭。他的父母亲都是当地卫理教会的忠实会众。父亲虽然文化程度不高,但每一天都会带领家人聚在一起,通过唱圣诗来赞美敬拜神。这对贝力斯后来一生献身于福音音乐具有重要的影响。

菲利普.贝力斯1838年出生于宾州克里菲德(Clearfield)罗蒙(Rome)的一个普通基督徒家庭。他的父母亲都是当地卫理教会的忠实会众。父亲虽然文化程度不高,但每一天都会带领家人聚在一起,通过唱圣诗来赞美敬拜神。这对贝力斯后来一生献身于福音音乐具有重要的影响。

因家境原因,贝力斯自11岁起就经常出去中各处打工。他先后做过农场帮工、伐木营地的助理厨师和锯木厂工人等各种体力活。尽管如此,他还是依靠自己的坚持和努力,在18岁那年考到了教师资格的文凭,并被纽约州哈思维尔(Hartsville)的一家学校聘请成为一名教师。

照理说,一个在农村长大的穷孩子能走到这一步应是心满意足了,可在贝力斯的心中,那份从小受家庭影响而萌发的对音乐的爱好和追求却从来没有泯灭过。特别是在他十岁那年的一次经历,更是他内心里一直追求音乐美好梦想的强大动力。

那是一个周六的上午,他提着菜篮进城去挨家挨户卖菜。在经过一户大户人家时他突然听见里面传出一阵阵琴声;那声音是如此的美妙,以至于吸引到他不由自主地越过住宅花园的篱笆,走进那户人家门口去倾听。在那里他看到有一位年轻的女士正在一架他从未见过的钢琴上弹奏乐曲。他靠在门口静静地听着;当一曲终了琴声停止那一刻,他居然情不自禁地喊出声来:“噢,Lady,能不能再弹一首!”那位女士闻声吃惊地转身,看到一个光着脚丫子的大男孩就在眼前,不由得惊吓得大声喊叫起来,…。那时的贝力斯当然只能落荒而逃,但听到琴声音乐的那一刻他的感受和震撼却在他的心里留下难以磨灭的深刻印象,… 。

可是在那个时代,作为一名乡村学校的普通教师想要正式走上音乐之路又谈何容易。然而命运不负有心人。在接下来的人生中贝力斯有幸与好多个“贵人”相遇,依靠着他们的帮助和提携最终改变了他生命的轨迹。

可是在那个时代,作为一名乡村学校的普通教师想要正式走上音乐之路又谈何容易。然而命运不负有心人。在接下来的人生中贝力斯有幸与好多个“贵人”相遇,依靠着他们的帮助和提携最终改变了他生命的轨迹。

首先是在他当了教师后不久遇到了当时颇有名气的音乐家唐纳 (J.G.Towner)。后者在宾夕法尼亚州的托万达(Towanda)主持了一所声乐学校。当唐纳意识到这位年轻人有着一副不同寻常的好嗓音时,就主动提出愿意训练他提高声乐技巧。这为他后来成为一名优秀的歌手迈出了重要一步,师徒俩也从此结成了好友。

接着是1858年他回到家乡的罗蒙学院任教时,认识了一位18岁名叫露西.杨(Lucy Young)的漂亮姑娘。贝力斯本是露西家的房客,来到罗蒙后他又把自己的妹妹接来上学,也住在露西家,很快他妹妹就和露西成了闺蜜。露西的一家人都喜欢唱歌,父亲还是教会诗班的指挥,这就给了大有歌唱实力的贝力斯很多融入到露西家的机会,加上有妹妹在露西身边“敲边鼓”,不久俩人便陷入热恋,并在相识的第二年结成连理。

婚后本身就十分爱好诗歌和音乐的露西对丈夫心中的那份音乐梦想给了许多的鼓励和支持。露西的家人也十分看重贝力斯。那年的七月贝力斯得知在纽约州的杰南硕(Geneseo)新成立了一家音乐师范学院,正在为两个月的暑期专案招生;他十分渴望能去学习,但又没有足够的钱可以支付学费。露西的奶奶知道后便拿出她藏在袜子里所有的积蓄,给了他三十美元,从而使他平生第一次进入音乐学校接受了正规教育。在完成相关课程后,他的岳父又给他买了一台手风琴,方便他在空闲时间教授他人音乐。凭著这些额外的收入贝力斯又能在冬季继续去这所师范学校学习,从而使他的音乐素养得到显著的提高。

在具备了比较扎实的理论基础之后,贝力斯终于可以开始尝试自己的音乐创作,没想到因此又遇到了一位对他来说意义更加非凡的“贵人”。

那是一次特别的机遇和缘分。事情发生在1863年,贝力斯第一次将他所写的一首诗歌寄给了大名鼎鼎的音乐博士路特(Dr.George Root)。作为才25岁初出茅庐的年轻人,在附上的信中他不敢明说这是他的正式投稿,但却委婉又略带幽默地写到:“谁愿送一支长笛给这首诗的作者呢?”可没想到路特博士在收到这份其实并不是太成熟的作品后,不仅欣然接受,寄出了一支长笛,而且还出于栽培有出息的年轻人的意愿,聘请他代表自己去出席西部地区召开的各种音乐会议。由此贝力斯得以在之后的几年中,经常作为路特博士的代表参加各种音乐会和相关会议,进一步丰富了他在音乐领域的眼见和修养。

(下图是贝力斯工作过的罗蒙学院以及保存在罗蒙贝力斯纪念馆内当年路特博士送给他的那支由奥古斯托.欧拉厂家生产的名牌长笛▼)

1864年贝力斯和妻子搬到了芝加哥,成了一名音乐教师,同时他的作品也源源不断地创作出来。第二年的夏天,他与他的恩师唐纳进行了为期两周的巡回演唱会;为此他得到了100美元的报酬,这在当时已是一笔不小的钱。之后他又在一家音乐出版社得到了一份职位,月薪更高达150美元。眼看他过去的音乐理想都已成为现实了,谁知道在他前面还将有更多、更美好的遇见正在等待着他。只不过他将要见到并不是像过去那样的“贵人”,而是上帝的仆人。

其实作为一个12岁就受洗的基督徒,贝力斯所有的那些经历都不是偶然发生的。正如圣经罗马书所说的:“万事都互相效力,叫爱神的人得益处,就是按祂旨意被召的人。”

1869年的一个夏夜,贝力斯在经过芝加的一家剧院时,看到有人正在剧院外的台阶上做会议前的演讲;他上前一看原来是大名鼎鼎的布道家德怀特·穆迪(Dwight Moody,1837-1899)。他马上被穆迪的发言所吸引,并跟随他进入剧院参加那天的布道会。在诗歌敬拜环节,因为并不擅长唱歌的穆迪那天没有安排人领唱,全场的歌声显得比较低弱和杂乱,这就使得台下贝力斯的歌声显得格外出色。于是穆迪注意到了他,并在会议结束后主动和他交谈。临告别时穆迪邀请他在下一个周日来他的聚会唱歌。在这之后贝力斯成了穆迪诗班领唱和指挥的替补,经常受邀参加穆迪举办的的大型福音聚会。

作为十九世纪欧美福音复兴运动的领军人物,穆迪身边聚集著许多的圣诗领域的名人,其中的一位是丹尼尔·怀特少校(Major Daniel W. Whittle)。笔者前不久刚写过一篇《从战斗英雄到圣诗诗人》的文章,介绍他的生平故事以及他所写的著名诗歌《我知道所信的是谁》。

如果说贝力斯认识穆迪的场合可称之为“街头巧遇”,那么他和怀特这次相见就属于“歪打正著”。1870年5月怀特受外地一家教会邀请准备前去讲道,对方要他自己带一名领诗的歌手前来。于是他就去拜访一位一位名叫怀曼的歌唱家,谁知那一日他已有了其他安排。就在那个尴尬的时刻,与怀曼一直有音乐合作关系的贝力斯正好有事闯了进来,而怀特之前就从穆迪那里听说过他的歌唱能力。两人一见如故,交谈甚欢,于是就约好一起去那家教会同工。之后两人的友谊不断加深,怀特还介绍他去芝加哥第一公理会教堂担任了诗班指挥;同时两人经常连袂一起在各地举办福音聚会。期间贝力斯还根据怀特在南北战争中的一段经历写下了《守住堡垒》这首著名圣诗。通过两人不断的同工,贝力斯的名声和他的诗歌作品逐渐传开,成为一名众所周知的福音使者。

1874年3月24日是他们两人合作过程中难以忘怀的日子。那天贝力斯和怀特一起前往伊利诺州的窝基根(Waukegan)举办福音聚会。随着他在台上唱起他创作的《几乎被说服》(Almost Persuaded)时, 整个大厅被圣灵充满,大批听众都纷纷来到台前愿意归入主的门下。会后俩人决定放下过去所有的一切,作为全职的传道者投入到福音事工之中。

时间过得飞快,眼前已到了一八七六年的下半年。仿佛贝力斯知道他在这世上留存的时间已经不多了,他的事奉变得格外忙碌。这一点我们从下面的行程表便可清楚看到。

时间过得飞快,眼前已到了一八七六年的下半年。仿佛贝力斯知道他在这世上留存的时间已经不多了,他的事奉变得格外忙碌。这一点我们从下面的行程表便可清楚看到。

9月18日他和妻子一起去拜访了慕迪。善于利用一切机会传播福音的慕迪马上在佛蒙特州、马萨诸塞州和新罕布夏州安排了十一场福音聚会来让贝力斯来负责领诗。

完成了穆迪的事工,10月份下旬他和怀特又来到密西根州,在那里举办长达一个月的福音聚会。期间他利用周末时间两次去了当地的州立监狱,为那里的800名囚犯传讲福音。在第二次去时,他讲的主题资讯是“忧患之子”,所配合的诗歌是他写的《哈利如亚,奇妙救主》(Man of Sorrows,what a name)。当他满怀激情,含着热泪唱起歌中的“天父爱子由天至,常经忧患遭厌弃, 拯救罪人脱永死,哈利路亚!奇妙救主”时,台下众多罪犯的心被歌声融化,许多人降服在主的面前认罪悔改,信了耶稣。

结束了密西根州一行之后贝力斯马不停蹄赶回芝加哥,在11月24日参加了穆迪在芝加哥法威尔大厅举行的有一千名牧师参加的祈祷会。就在这次会议上,他第一次向大家介绍了自己刚完成谱曲的一首新歌,那就是由哈瑞修.斯彼福(Horatio G. Spafford作词的《我心灵得安宁》。这首著名的诗歌是斯彼福在自己四个女儿全部葬身于大西洋邮轮海难后所写的。贝力斯为它所配的旋律极具庄严、恢弘和敬虔,使这首诗歌成为圣诗乐坛上经典的不朽佳作。会议结束前他为大家唱了一首《我要回家了》( I’m Going Home )。这仿佛是一个多月后他要回天家的预言,尽管当时谁也无法预料到将要发生的事。

在芝加哥开完会后,贝力斯和怀特又匆忙来到伊利诺斯的皮奥里亚(Peoria),与那里的卫理公会牧师们一起同工。期间一位名叫摩根的英国牧师专门赶来与他们商量去英国布道的具体事项。为此贝力斯夫妇还一度还讨论到此行究竟要不要带上两个孩子,最后妻子露西出于安全的考虑占了上风,他俩决定把孩子放在外祖母家。在讨论此事时他们确实是想到了斯彼福四个女儿死于海难事故带来的教训;可谁能想到这对父母亲为子女做出这个安排后竟然是他们自己将在一场陆地的事故中丧生!

在皮奥里亚举办的最后一次会议上贝力斯唱了他两年前创作的,也是他最喜欢的一首歌《我不知道主将何时来》,歌词的第一节是:“我不知道我主什么时候来,带我到祂亲爱的家;但我知道祂的同在必照亮黑暗,这就是我的荣耀。”这是怀特和其他同工听到贝力斯所唱的最后歌声,也是他一直以来为什么如此热心迫切地传讲福音的真实心情写照。

接下来俩又赶到芝加哥与穆迪会面讨论去英国布道的安排。交谈中穆迪希望他们能够在过了耶诞节后的12月31日那个周日前赶回芝加哥参加他年度内安排的最后一次福音聚会,然后大家一起前往英国。尽管心里对穆迪的安排有所犹豫,但贝力斯还是表示愿意顺服。

见完穆迪后贝力斯和怀特告别,带着妻子和两个孩子一起回到他岳母所住的城市滨州托安达(Towanda)过耶诞节。在那里他几乎参加了所有他可以到场的福音聚会,通过诗歌和演讲来鼓励他人信主。

(贝力斯夫妇和两个孩子的照片▼)

时间到了12月27日。那天怀特收到贝力斯寄来的一封信,里面写道:“我一直没有从你那里明确我究竟要不要在星期日赶到芝加哥;除非收到你的确认,否则我不会离开。”这是他真实的心情,他舍不得在新年前夕离开他的孩子们。

收到贝力斯的信后怀特的心里也在一直在莫名其妙地犹豫,究竟要不要打电报让他尽快来;可一想到穆迪的安排,到了傍晚他还是发出了电报。

收到电报后贝力斯立刻决定告别家人和妻子一起马上返回芝加哥。此时离那个最后的关头已经是按小时计了。28日下午他俩离开家前往附近的韦弗利(Waverly)火车站;在买好车票后他给怀特发出了电报,告诉他抵达时间。电报的结尾他写了“愿上帝永远保佑你们!”这是他留给世人的最后的文字。

收到电报后贝力斯立刻决定告别家人和妻子一起马上返回芝加哥。此时离那个最后的关头已经是按小时计了。28日下午他俩离开家前往附近的韦弗利(Waverly)火车站;在买好车票后他给怀特发出了电报,告诉他抵达时间。电报的结尾他写了“愿上帝永远保佑你们!”这是他留给世人的最后的文字。

贝力斯夫妇买的是联运票。按列车行程表他俩应该先在晚上12点到达纽约州的水牛城(Buffalo),然后再换乘另一次前往芝加哥的列车。可是列车离开韦弗利才二十英里处引擎就出了障碍,为此耽搁了三个小时。眼看要通宵在火车上,而且即便如此也无法接上预定的那班转去芝加哥的列车,于是贝力斯决定干脆就在列车抵达霍内尔斯维尔站时提前下车,在当地休息一晚再走。下车后他们住进一家叫奥斯本的旅馆;到第二天的上午继续前往水牛城。到了那里后开往芝加哥时间最靠近就是这辆“太平洋快线”的5次列车,而这辆列车又因为恶劣气候原因晚点启程了两小时。

就因为上述这一连串阴差阳错的原因,导致他俩上了这辆列车,而列车又在那个特定的时间点抵达阿什塔布拉河谷(Ashtabula)的铁路桥。接下来的情节在本文开始时已经介绍过了。

据幸存者介绍,事故发生后,贝力斯本已经从车厢里逃生,但当他发现妻子还困在里面时,又毅然返回到车内去试图营救,结果不幸和其他旅客一起被大火吞噬。

下图是事故中的那趟列车的第一个机车车头““苏格拉底号”,事发时冲出轨道在桥梁的路基旁着地▼

因为事故发生后火势过于猛烈和长时间的燃烧,导致所有旅客的物品都毁于烈火之中,甚至连死者的遗骸都已经无法识别。但所幸的是贝力斯在韦弗利上车前时因考虑到转车的不便而将行李办理了托运,因此他的行李并没有途中随他下车,最后安全地转送到芝加哥,从而使后人能够看到他生前写的最后一首诗: 那就是我前面提到的这首《我要歌颂我的救赎者》。歌词如下:

因为事故发生后火势过于猛烈和长时间的燃烧,导致所有旅客的物品都毁于烈火之中,甚至连死者的遗骸都已经无法识别。但所幸的是贝力斯在韦弗利上车前时因考虑到转车的不便而将行李办理了托运,因此他的行李并没有途中随他下车,最后安全地转送到芝加哥,从而使后人能够看到他生前写的最后一首诗: 那就是我前面提到的这首《我要歌颂我的救赎者》。歌词如下:

我要歌颂我救赎主

I Will Sing Of My Redeemer

(一)

我要歌颂我救赎主,

时时唱祂奇妙爱;

I will sing of my Redeemer

And His wondrous love to me;

十字架上祂被钉死,

免我咒诅,免我死。

On the cruel cross He suffered

From the curse to set me free

(二)

我要歌颂我救赎主,

祂已赎尽我罪愆;

I will tell the wondrous story,

How my lost estate to save,

因祂大爱舍了性命,

作我赎价,赐自由。

In His boundless love and mercy,

He the ransom freely gave.

(三)

我要歌颂我救赎主,

祂的大能我传述;

I will praise my dear Redeemer,

His triumphant pow’r I’ll tell,

祂使我能得胜欢呼,

胜过罪死和阴府。

How the victory He giveth

Over sin and death and hell.

(四)

我要歌颂我救赎主,

丰满救恩祂白赐;

I will sing of my Redeemer,

And His heav’nly love to me;

使我重生得享天福,

与祂同作神后嗣。

He from death to life hath brought me,

Son of God, with Him to be.

(副)

歌颂,歌颂我救赎主!

祂的宝血为我流!

Sing, O sing of my Redeemer,

With His blood He purchased me;

十字架上受尽痛苦,

还清罪债把我赎。

On the cross He sealed my pardon,

Paid the debt and made me free.

因为这场悲剧的突然发生,贝力斯这位作曲家来不及为这首诗歌完成谱曲。现在我们唱的版本是贝力斯生前的另一个密友詹姆斯·麦克格拉纳汉(James McGranahan)替他谱写的。麦克格拉纳汉本人为了继承贝力斯的遗志,还接替了他成为怀特福音团队的伙伴。他为贝力斯谱曲的这首歌发表后还成了托马斯·爱迪生发明留声机后最早灌制成唱片的歌曲之一,流传到世界各地。

贝力斯出事的消息传出之后,全美国的民众都陷入悲伤之中。人们痛惜这位美国圣诗史上才华和影响力仅次于克里斯芬.芬妮的伟大圣乐家那么早就离开了人世,更为他经历了烈火焚身那么惨烈的不幸而难过。认识他的朋友更是难以抑制心中的悲痛,泣不成声,…。在哀悼之余,甚至还有人对上帝为什么会容许这件事的发生产生了不解和疑惑。

贝力斯出事的消息传出之后,全美国的民众都陷入悲伤之中。人们痛惜这位美国圣诗史上才华和影响力仅次于克里斯芬.芬妮的伟大圣乐家那么早就离开了人世,更为他经历了烈火焚身那么惨烈的不幸而难过。认识他的朋友更是难以抑制心中的悲痛,泣不成声,…。在哀悼之余,甚至还有人对上帝为什么会容许这件事的发生产生了不解和疑惑。

是啊,如果穆迪没有邀请贝力斯参加12月31日芝加哥的聚会;如果怀特没有发出那份电报;如果那天气候没有那么恶劣;如果前往水牛城途中列车没有发生障碍;如果贝力斯没有中途在那站提前下车;如果那五次列车没有晚点启程前往芝加哥,等等等等;那么他就不会死!如此的话,他的一生将会给后人留下多少优秀的赞美诗歌作品!可是我们的神啊,祢为何没有施展祢的大能去改变这一切?!

但这一刻我马上想到了我们的主耶稣。祂在世上也只是留下了三十几年的人生轨迹;祂在耶路撒冷和加利利传讲福音只不过三年;祂在十字架的死更是承受了世人难以想像的痛苦。当祂即要离开这个世界时,祂的门徒也同样的不舍;可是祂却对他们说:“我去对你们有益;…你们将要痛哭、哀号,世人倒要喜乐。”(约翰福音16:7,20)

这就如贝力斯这首《我要歌颂我救赎主》诗歌中所写的,主耶稣在“十字架上受尽痛苦”,“流出宝血”,为我们“舍命”“被钉死”,就是为了“胜过了罪死和阴府”,让我们得享“重生的天福”,“与祂一起同做神的后嗣”。这是何等奇妙的福份!任何人只要得着这属天的福分,无论他在地上的一生是长是短,是苦是乐,是生还是死,这种福分没有任何人、任何力量可以夺去!

确实,对没有信仰的人而言死亡如像一座无形之墙,它将隔绝人间的阳光、亲情以及一切的美好,因此人们对它充满了恐惧和害怕。但对真正的基督徒而言死亡并不是生命的终结;无论死亡以何种形式出现,他们都愿意坦然面对。因为他们知道耶稣已经拔除了死亡的毒钩,原来的死荫幽谷已鲜花满园,充满了光明和希望;“从今以后,在主里面而死的人有福了!”(启示录14:13)神的子民必在上帝的生命册里永远有份;信祂的人“虽然死了,也必复活!”。(约翰福音 11:25)

回到贝力斯才38岁却死于铁路事故悲剧一事上,我想借用著名布道家葛培理牧师在他纪念他的外甥,一位北卡罗来纳大学在读学生,该校“校园基督徒团契”主席,因患心脏病而过早去世的桑迪追思会上那句话来作为对贝力斯短暂一生的回顾:“他的生命并没有夭折,而是完成了!”

此刻,我的脑海里又响起贝力斯的那段铿锵有力的旋律:“我心灵得安宁,得安宁!”