传道书7:4 智慧人的心在遭丧之家,愚昧人的心在快乐之家。

阅读经文:传道书 7:1-4

1名誉强如美好的膏油,人死的日子胜过人生的日子。2往遭丧的家去强如往宴乐的家去,因为死是众人的结局,活人也必将这事放在心上。3忧愁强如喜笑,因为面带愁容终必使心喜乐。4智慧人的心在遭丧之家,愚昧人的心在快乐之家。

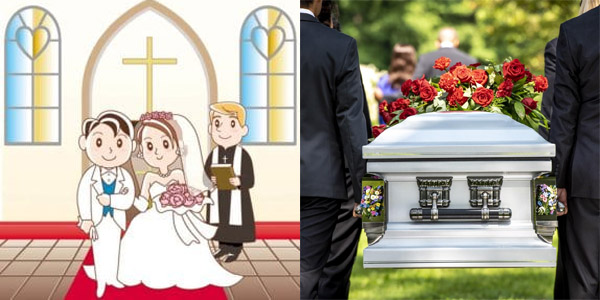

家兄于几年前的11月底被发现因跌倒失救而死去多日,而我们在同时期却为著女儿将于12月中出阁而筹备喜庆,可算是悲喜交集。例如星期五晚上到教堂为婚礼彩排,翌日要为家兄清理遗物;一星期后的星期五为家兄举行追思会,而两天后便是女儿的婚礼。

过去在牧会期间,其实也遇过不少同时期要面对两种心情的经历,例如早上安息礼拜,下午婚礼;或下午婚礼,晚上到殡仪馆慰问丧家,然后随即赶赴婚宴等。我于当中不断学习如何与喜乐的人同乐,与哀哭的人同哭的共鸣同感,而随着时间与经验的累积,虽不致于变成麻木,但也可算应对自如了。惟当同样事件是直接与自己有贴身关系时,心情的调节不再一样,但感谢主,这更让我学习如何更切身处地去感受别人的感受。

这次事件让我体会更深,亦让我深感困扰的,就是在中国人报喜不报忧,或说趋吉避凶的观念下,只有将白事低调处理,以尽量避免对红事带来影响。因而所遇见的都是对我的恭贺之言,而并不知道我同时间正在处理家兄的丧事。有些甚至引来不必要的误解,例如家兄的儿女从加拿大来港处理其父的身后事,却被误以为专程来出席我女儿的婚礼。当然,在某些适合的场面中,我都会加以澄清,但大多数情况下,我都欣然接受别人的恭贺。

中国人贺寿辰不贺忌辰,但犹太人的传统却重视白事多于红事,〈传道书〉七章1至4节说:「 名誉强如美好的膏油;人死的日子胜过人生的日子。 往遭丧的家去,强如往宴乐的家去;因为死是众人的结局,活人也必将这事放在心上。忧愁强如喜笑;因为面带愁容,终必使心喜乐。智慧人的心在遭丧之家;愚昧人的心在快乐之家。」

犹太人对死的看法是:「人怎样开始没有什么大不了,最重要是他的结局如何。」所以有犹太拉比说:「人活着不算快乐,除非他快乐的死去。」在他们的著名法典米大示(Midrash)中也有一个比喻,教导人不要在船出海时就高兴,要到船安然返回才欢喜快乐。因为驶出的船前途风险,无从预料,但驶回的船却是几经风暴而安然返回。

在古时的以色列,遇有名人逝世,丧期就长达30天;其中分为7天的重丧和23天的轻丧两段时期。便西拉智训更特别提到为死者哀悼7天的重丧期前去慰问死者的家人。

惟有明白犹太人对生与死的看法,才能明白为何传道者说往遭丧的家去,强如往宴乐的家去,因为死是众人的结局,人人都有一死,我们探望遭丧之家,也必将这事放在心上,领悟人生的道理。人生的痛苦经历,比起短暂的欢愉,确实给我们更多的启迪。

传道者进一步提醒我们,忧愁胜过嬉笑,因为面带愁容,终必使心得着好处(新译本)。至于「智慧人的心在遭丧之家;愚昧人的心在快乐之家」,并不是指往宴乐之家的都是愚昧人,而是要指出智慧人心里明白,惟有在遭丧之家,才能学到如何正确面对人生;相对来说,宴乐只会令人更愚昧,以为人生就是吃喝玩乐,不知道生命的意义是什么。

但愿我们面对生老病死等人生体会,叫我们能学习摩西的祷告:「求神指教我们怎样数算自己的日子,好叫我们得着智慧的心。」(郑佑生牧师_中国浸信会神学院院长,国证网络董事会主席_知信行网上团契)