风雨中的永恒盼望:诗歌《坚固磐石》背后的故事

作者:徐彬

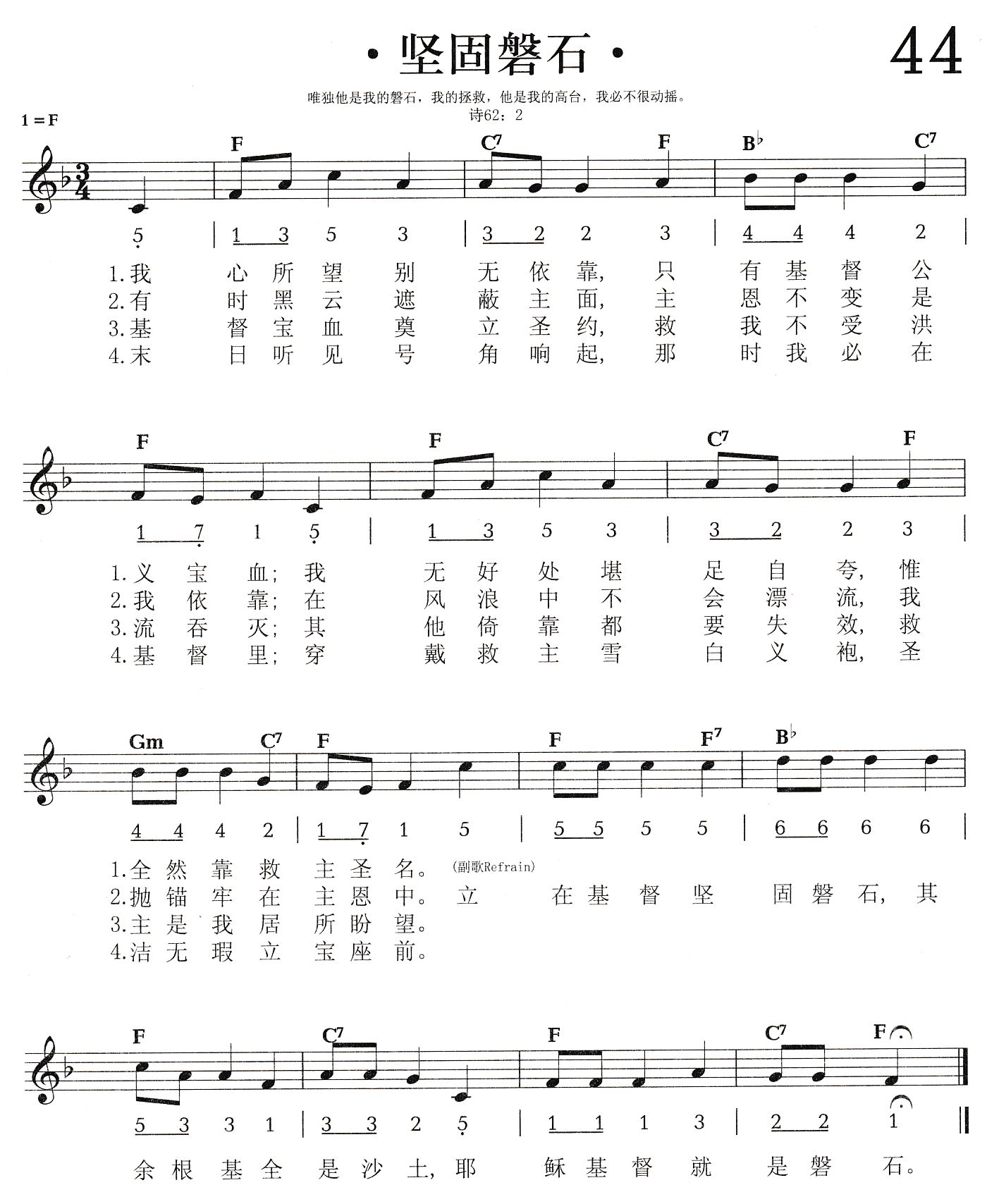

前言: 《坚固磐石》是一首基督徒耳熟能详的传统圣诗。歌词深切地表达了信徒对基督的完全信靠:即“唯有基督是我根基,其余根基都是沙土。” 诗歌的旋律更是以庄重、厚实而坚稳的节奏加添了诗歌的生命感召力。然而,鲜为人知的是,作者在创作这首诗歌时并不是像许多人那样,已经是一位经过神学院训练的牧师,而仅是一位年轻木匠,直到他五十五岁才被呼召成为牧师。然而正因为如此,他的诗歌更带着一种真实的人生厚度,在历史长河中滋养著一代又一代的信徒。他的名字叫爱德华·穆特(Edward Mote)。下面就由我来带您走进这首诗歌背后的故事,去挖掘诗歌作者的精彩人生,并探寻其信仰是如何与音乐结合,在19世纪的英国与美国,点燃了无数信徒心灵的盼望。

(一)从街头少年到木匠信徒

穆特出生在十八世纪末的1797年,是伦敦南华克(Southwark)一个普通家庭里的孩子。他的父母在伦敦泰晤士街上经营一间小酒馆;由于日夜忙于生计,根本无暇顾及孩子们的教育和成长,更别说属灵生活的喂养。主日时,别的孩子都随父母进教会,他却常在街头游荡,混迹于不良少年中;到了学童时期他又被送入一所禁止读圣经的学堂学习。为此穆特曾在自传中这样写道:「我的童年没有圣经,没有祷告,甚至愚昧到不知道世上有一位上帝。」

转机出现在他十几岁的时候。父亲把他送去一家木工行里去当学徒,学习家俱制作的手艺,而这家铺子的老板是一位敬虔的基督徒。他不仅在技艺上悉心教导穆特,也在主日带他和家人一起前去教会听道。

1813年的一天,年仅十六岁的穆特第一次走进了托特纳姆宫路礼拜堂。当日来讲道的是著名传道人约翰·海厄特牧师(John Hyatt 1767–1826)的。海厄特的人生经历与穆特有某些相似之处——他的父亲同样也是小酒馆的老板,少年时也曾在橱柜制作铺当学徒,学习木匠手艺;后来因受妻子的影响归主,并逐渐成长为一名卓越的布道家。那天的讲道主题是和经文“耶和华使我们众人的罪孽都归在祂身上”有关。 听完讲道穆特第一次强烈意识到自己是个罪人,渴望认识那位能赦罪救赎人的耶稣。

从那以后穆特努力探寻真理之道。他先是加入《家庭灵修》作者亚历山大·弗莱彻牧师所牧养的教会,随后又转入约翰·贝利牧师的教会。两年后他终于在1815年的11月1日完成了受洗,在众人面前公开承认耶稣基督为救主。从这一天起,他的人生方向彻底翻转。

(二)从橱柜业者到福音使者

随后的岁月里,已经学徒出师的穆特凭借嫺熟的木工技艺与一定的资金积累,创办了属于自己的橱柜制造工厂。随着业务的逐渐稳定,他有了更多的时间和机会去参与所在教会的各项事工,也常常利用空余时间为福音杂志撰写文章与诗歌。虽然当时的他只是普通的教会同工,但在敬虔、爱心与事奉上诸多的出色表现,已经显露出一个未来牧者的潜质。

五十五岁那年,神的呼召终于临到穆特身上,他成了一名全职的传道人。按立后他来到英格兰萨塞克斯的雷霍博特浸信会(Rehoboth Baptist Church)当牧师,在那里牧养教会长达二十一年。期间他以忠心与真诚服事神,并凭借扎实的圣经教导、温暖的肢体关怀和个人的美好见证,深深影响了会众属灵生命的成长,使雷霍博特教会成为一个坚固的属灵家园;他也因此深受弟兄姊妹的敬重与爱戴。

五十五岁那年,神的呼召终于临到穆特身上,他成了一名全职的传道人。按立后他来到英格兰萨塞克斯的雷霍博特浸信会(Rehoboth Baptist Church)当牧师,在那里牧养教会长达二十一年。期间他以忠心与真诚服事神,并凭借扎实的圣经教导、温暖的肢体关怀和个人的美好见证,深深影响了会众属灵生命的成长,使雷霍博特教会成为一个坚固的属灵家园;他也因此深受弟兄姊妹的敬重与爱戴。

在他晚年时,会众出于感激之情,曾按那个时代的通常做法想将教会的产权赠予他,但穆特却立刻婉拒了这一提议,并幽默地说道:「我不需要礼拜堂,只需要讲台;如果到了我不能再传讲基督时,你们就把我赶出去吧。」

穆特直到1873年七十六岁那年因健康原因才辞去牧职;退休一年之后,他即安息主怀。临终时,他向身旁的人轻声说道:「我想,我即将踏入天堂。是的,我正在靠近天家的港口。那些我一生传讲的真理,如今成为我生命的坚固依靠,也必可让我安然面对死亡。」(I think I am going to heaven.Yes, I am nearing port.The truths I have preached I am now living upon, and they will do to die upon.)

(三)上班路上和病榻之旁的天启之歌

现在让我们回到1824年作者创作这首诗歌的历史时刻。以下是笔者根据穆特本人在1852年写给《福音灯塔》杂志(The Gospel Herald)编辑部信中所提供的信息,所还原诗歌的创作过程:

那天穆特正走在伦敦沿着霍尔本山(Holborn Hill)去上班的路上,两句歌词如同天启般闯入他的脑海:「我立于磐石基督上,其余根基尽是沙土」(On Christ, the solid Rock, I stand; All other ground is sinking sand.) 他立刻意识到这是圣灵的馈赠,当天回到家后就以此为主题完成了四节诗歌的创作,每一节的结尾都用了这两句诗句。然而,他当时并不知道,这首诗歌的真正使命还远在后面。

接下来的一个安息日,穆特刚从莱尔街的敬拜聚会中出来,就遇见了认识的一位弟兄,他是一家教会的执事,名叫King。对方带着愁容告诉他,自己的妻子已病入膏肓,渴望有人去探望和祷告。

当天下午穆特就走进了那个被疾病阴影笼罩的家。坐下不久,King弟兄就道出他和来客见面时的“三部曲”习惯——即先要唱诗、读经、祷告;然而那时,他翻遍了角落,却寻不著那本熟悉的诗歌集。

就在那一刻,圣灵仿佛突然点拨了穆特。他从衣袋中取出一张纸,那上面正是他前几日因圣灵感涌而写下的诗歌:「我这儿有一首刚写完的新歌,”他轻声说,“若不介意,我们可以一同来试唱。」

于是,在病人床榻之侧,三个人一起唱了起来:「我立于磐石基督上,其余根基尽是沙土……。」

诗歌唱罢,房间里一片寂静,仿佛余音撞响了天堂的门扉。卧病已久的King夫人眼中闪著泪光,以一种近乎恳求的语气说:「弟兄,您能否能给我一份副本?」

这个请求如同神圣的托付。回到家后的穆特独自坐在跳跃的炉火边,白日的一幕幕场景在他心中燃烧;他提起了笔,在原有的四节之后又续写了两节。笔尖划过纸张的沙沙声,仿佛是与永恒对话的回音。

在接下来的日子里,穆特每天下午都来到King家。令人惊讶的是,这个本该被悲伤笼罩的家庭,却因着这首诗歌充满了属天的喜乐——他们为著神的作为欢笑,为著永恒的盼望歌唱,直到King夫人安然渡过生命的河流,站在彼岸那坚固的磐石之上……。

(四)诗歌的流传和署名的“风波”

那几天的特殊经历让穆特真正触摸到这首诗歌的使命,即用以去鼓励那些特别软弱的肢体。于是他印刷了一千份单张,将诗歌分给了更多需要的人。但那时的他无论如何也不会想到,他这首诞生于上班路上和病榻之旁的诗歌,最终能够超越数百年的时空与地域,成为圣诗诗坛上一首如此著名的经典诗歌,给无数的信徒带来了莫大的安慰和盼望。

尽管穆特写给编辑部的那封信中并没有明确提到诗歌创作的年份,但是在信中他曾提到,最初他是以匿名身份将这首诗歌投给了《灵修杂志》(The Spiritual Magazine),而根据《圣诗档案》(Hymnology Archive)等比较可靠的网站所介绍的信息,可知该诗歌发表在这份杂志1824年年底的1卷8期上。因此我们可以推算出创作时间应是在1824年的年底前。(许多中英文相关文章将它写成了1834年)

诗歌发表后,1826年伦敦索霍皇冠街的出版商约翰.理斯(John Rees, Crown Street, Soho)在他出版的一本诗歌集(A Collection of Psalms and Hymns from Evangelical Authors)中收入了这首没有作者署名的诗歌,并在编辑的过程中将原诗的六节整合成四节。(许多文章把该诗集的出版时间写成1836年)此书的出版进一步促进了这首诗歌的流传。1837年福音布道家大卫·丹纳姆(David Denham)在其出版的诗集《圣徒的喜乐》(The Saints’ Melody)中进一步引介了这首诗歌,但却错误地将“理斯”(Reese)当作了作者。尽管穆特本人已在1836年的《祷告诗歌》集(Hymns of Praise, A New Selection of Gospel Hymns)中发表了有自己署名的这首诗歌,并注明为“原创”,但由于丹纳姆的影响力,导致此后出版的不少诗集都继续延用这一错误署名。这样一来就难免让某些读者对究竟是谁才是诗歌的作者产生疑惑,这也是为什么穆特要在1852年亲自写信给《福音灯塔》杂志编辑部,详细说明诗歌的创作经过的原因。

(五)战火中的曲调和诗歌的名字

诗歌问世后,在传唱的过程中曾配上过多种不同的曲调,但以布拉德伯理(William B. Bradbury)于1863年所谱写的曲调影响最大。他作曲的那年正值美国内战的高潮和转捩点,特别是那场决定胜负的葛底斯堡战役,南北双方的死伤人数高达五万余人。无数普通百姓的家园在这场战争中毁于一旦,社会分裂和战争恐惧的阴影笼罩着全美国,人心剧烈动荡不安,教会的信徒也难以置身事外….。正是在这一特殊历史时刻,素有“主日学诗歌之父”之称、深谙圣诗音乐医治力的布拉德伯理,特地选取了穆特的这首诗歌来重新谱曲,并以“坚固磐石”(Solid Rock)作为诗歌的调名,以回应战乱中的民众的特殊心灵渴求,激励人们在经历苦难时完全信靠耶稣基督的永恒应许。

▼ 下左图为1887年由瑞典裔美国画家图雷·德·图尔斯特鲁普创作的反应该战役中北方联邦将军汉考克指挥部队冲锋的场景

▶下右图为同时代美国画家保罗·亨利·伍德所作的著名画作《战火下的赦免》;记录了葛底斯堡战役期间随军牧师威廉.考比在战火中为北方阵营纽约88团士兵祷告的历史时刻

布拉德伯理创作时选择了明亮的C大调和稳健的四拍结构,其节奏简洁而富于力量,完美契合了诗歌“坚固磐石”的意象。各乐节多以下行音阶来收尾,仿佛象征著信徒的信心因稳落在基督的根基上而能在风雨动荡中得以“站立”与“安息”。曲调音域适中,旋律线条流畅,没有繁复的跳进或装饰音,十分适合会众齐声颂唱。副歌部分通过旋律的反复,突出“站在基督坚固磐石上,其他根基皆是流沙”的核心主题。诗歌不但完美地契合歌词本身的神学意涵,也给生活在美国内战阴霾中的无数民众带来极大的安慰与勇气。

在布拉德伯理谱曲前这首诗歌曾有过不同的标题。最初穆特投给《灵修杂志》的这首诗歌名字叫《罪人盼望的不变根基》(The Immutable Basis of a Sinner’s Hope),但许多诗集也按圣诗的传统将诗歌的首句「我心所望别无根基」(My Hope Is Built on Nothing Less)作为诗名。到1864年布拉德伯理将这首诗歌收入到他编辑的诗歌集《金香炉》(Golden Censer)之中时,他直接使用了《坚固磐石》作为歌名,最终这一名字被更多的社会大众接受,普遍沿用到今日。

(六)诗歌的亮光和永恒的盼望

下面我们就来欣赏这首诗歌:后人在评论这首诗歌时指出,穆特的创作灵感可能来自于马太福音7章的24-27节和哥林多前书3章的11节,即:「所以,凡听见我这话就去行的,好比一个聪明人,把房子盖在磐石上;雨淋,水冲,风吹,撞著那房子,房子总不倒塌,因为根基立在磐石上。」「因为那已经立好的根基就是耶稣基督,此外没有人能立别的根基。」

穆特的诗歌正是将这些经文的亮光转化成一句句歌词,去赞美耶稣基督这一人生唯一可以依靠的稳固根基。其四节诗歌层层递进:首节宣告信徒的盼望唯独建立在基督的“公义和宝血”之上,除此以外“别无依靠”;次节强调当“黑云遮住主面”,“风浪”来临时,要像“锚”那样扎在主的恩典之中,倚靠主恩,毫不动摇;第三节确信基督“宝血的圣约”是信徒在洪水泛滥时的“居所”和“盼望”;末节则是展望“号角响起”时,信徒因“穿戴救主雪白义袍”,能够站立在宝座前的荣耀。副歌则反复吟唱:“我站在基督这坚固磐石上,其他一切根基皆是流沙。” 整首诗歌从救赎的根基到末世的盼望,展现了从个人信仰到永恒盼望的完整弧线。

(七)结束语

从十九世纪的英国到今日的全球教会,《坚固磐石》这首诗歌穿越了时空和地域,成为各民族基督信徒心中的信靠之歌,给无数基督徒在面临人生及环境暴风雨时带来了无尽的盼望和安慰。诗歌之所以具有这样的感染力,是因为它触及了人类最深层的渴望:即在一个动荡不安的世界中有一个永不动摇的根基可以依靠!

亲爱的慕道朋友们,穆特从无神论的迷雾中走出,凭著信心的微光,找到了基督这块“坚固磐石”。他的诗歌不仅是个人信仰的见证,也是对不同时代生活在黑暗之中无望挣扎灵魂的呼召。愿这首诗歌给您带来生命的启示,让您明白什么才是人生最宝贵的坚固依靠和盼望,指引您走上通向永恒的属天大道。

亲爱的弟兄姐妹,或许你正深陷人生的低谷——疾病的折磨、事业的挫败、孤独的煎熬、人际的冲突,甚至还面对死亡的阴影或信仰的试炼。愿《坚固磐石》这首诗歌陪伴你度过艰难的日子,助你在基督这永不动摇的根基上站立安稳,得享由祂而来的属天平安和力量。

或许此时,您也在为今日世界所面临的各种乱象和危局而感到困惑、担忧、甚至愤怒:天灾肆虐、战火不息、经济衰退、道德沦丧、政党对立、社群分裂,以及各种骇人的社会重大新闻等,无不冲击着我们的眼目和心灵;甚至连自己身边的家人或教会的弟兄姐妹都可能因为相关的是非和话题而引发了纷争和冲突。愿这首诗歌给我们带来启示,带领我们穿越眼前的黑暗和迷雾,定睛为我们信心创始成终的主耶稣,明白这世上的一切都只是流沙,都必将过去,唯有“在主耶和华里,我们(才)有永久的磐石”(以赛亚书26:4),唯有基督的应许是神国子民永恒的盼望。愿每一个弟兄姐妹们在祂那得胜、公义国度的磐石上坚定站立,直到祂再来!

「我的心哪,你当默默依靠神,因为我的盼望从祂而来。祂是我的磐石,我的拯救。」(诗篇62:5-6)阿们!