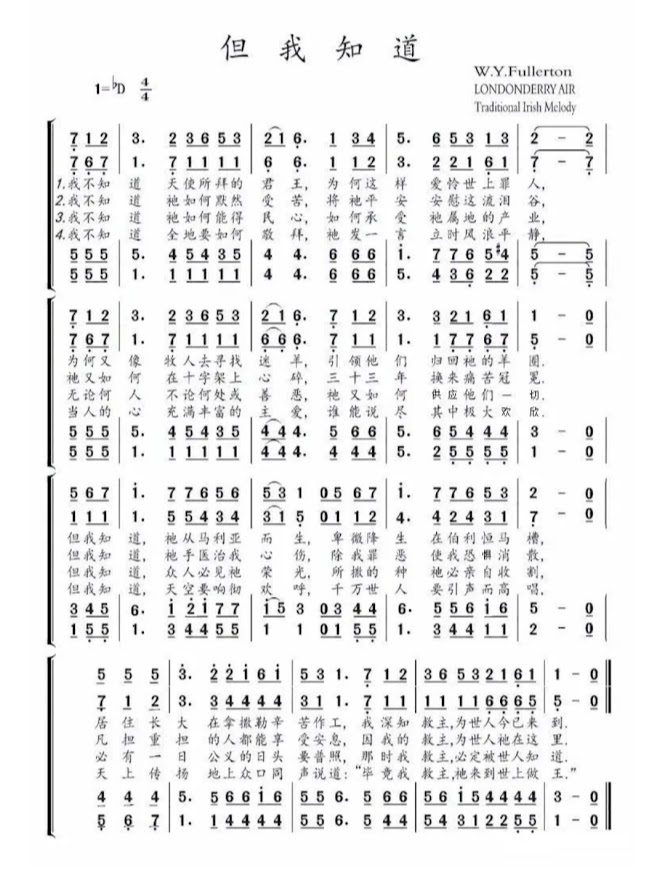

以优美爱尔兰民谣为曲调的经典诗歌《但我知道》

作者:徐彬

█ 引言: 不久前在我们团契庆祝圣诞的聚会中,有一位热爱诗歌且很有歌咏天赋的姊妹独唱了《但我知道》这首诗歌,给大家留下了深刻的印象。半年前她的丈夫经历了因癌症而切除全胃的手术,但夫妻两人却凭著祷告和对神的坚定信靠,顺利走过了那段死荫幽谷。那天她的歌声是那么地充满深情、信心和力量,不但深深地感染了我,也让我萌生了将这首诗歌和它的作者生平介绍给大家的动力。

(一)

1873年至1875年间,美国著名大布道家德怀特·莱曼·穆迪(Dwight Lyman Moody)来到英国的伦敦、利物浦、伯明翰等地举办了一系列的布道活动,极大地推动了正在英伦兴起的教会复兴活动。就在这一期间,有一位平时热衷于登山活动,年仅17岁的年轻人因为参加了一次穆迪布道会,生命得以改变。他就是后来创作了《但我相信》(I cannot tell )这首诗歌的作者,名字叫威廉· 扬· 傅尔敦(William Young Fullerton 1857-1932)。

傅尔敦出生于1857年的3月8日。他的家乡是爱尔兰的贝尔法斯特,父母亲都是虔诚的长老会信徒;在这样的家庭长大使他从小就饱受到福音的薰陶。

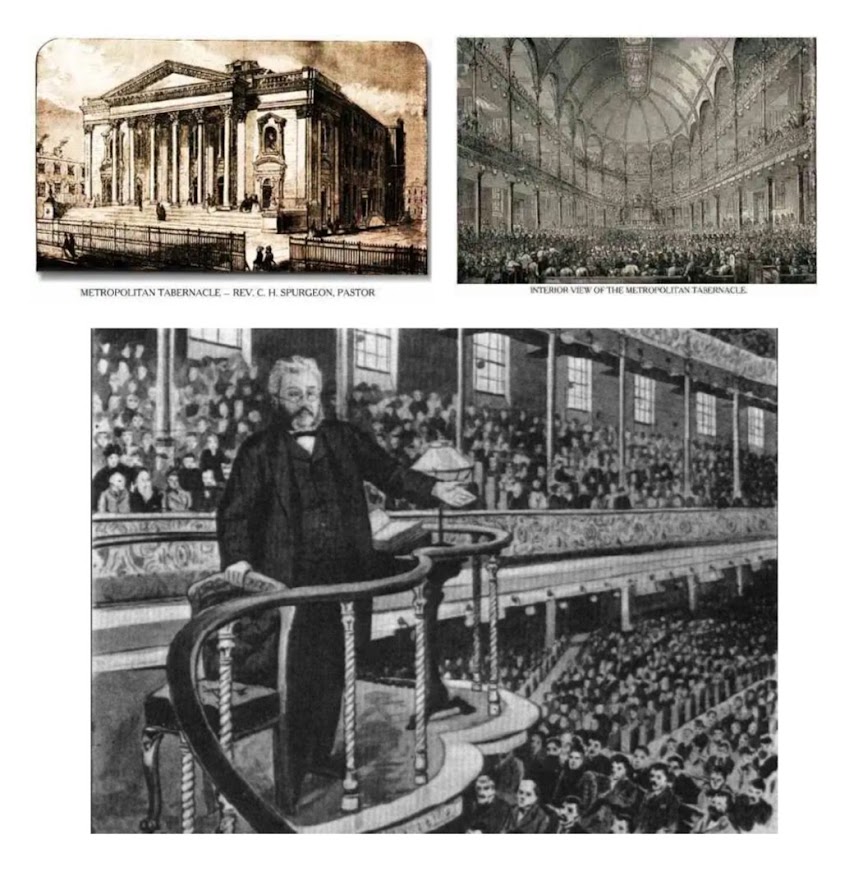

在参加了穆迪布道会的第二年,为了能够得到更多的福音喂养,傅尔敦专门来到伦敦,加入到由著名牧师、也是穆迪在英国布道的重要福音伙伴,有“讲道王子”之誉的查尔斯. 司布真(Charles Haddon Spurgeon 1834-1892) 主持的大都会会幕教会(Metropolitan Tabernacle);从此他也成为司布真的忠实追随者。

大都会会幕教堂是英国一家俱有悠久历史的浸信会教会。自它建堂以来,包括本杰明·济慈(Benjamin Keach 1640-1704)、约翰·吉尔(John Gill 1697-1771)等多位著名神学家都曾在此担任过牧师,曾经一度是英国最大的浸信会教会。但随着教会牧师约翰.吕本在1836年的去世,会众开始大量流失;以至原本可容纳1200人的教堂,后来只剩下200余人还在继续做主日。这种状况一直持续到1854年才得以扭转,而其中关键的人物就是当时年仅20岁的司布真。

自从司布真来担任牧师之后,教会重新开始复兴;会众人数也随之迅猛增加。不到一年教堂即变得人满为患,只能去租用可容纳2500-3000人的艾克特堂(Exeter Hall)来做主日礼拜;不久之后又出现了礼堂无法容纳会众的局面,于是教会再费资租用了可容纳1万到1万2千人的“舍里园音乐厅”(Surrey Gardens Music Hall)来满足会众的需要。司布真在这家教会服事了近四十年,期间数以万计的会众因受他的讲道影响而受洗,其中就包括年轻的傅尔敦。

▼下方上二图分别为司布真成为牧师时期伦敦大都会会幕教会的教堂内外景;下图为司布真牧师讲道时的盛况

(二)

傅尔敦是在加入这家教会的第二年完成的受浸仪式。一年后他又进了由教会创立的“牧师学院”(“Pastors’ College”,后来改名为“Spurgeon’s College”,即“司布真学院”)接受神学装备,他也因此成了司布真的学生。在此期间,司布真的神学理念、讲道风格,以及对福音传播的热忱不但深深地感染了他,也给他后来的生命轨迹带来重大的影响。

傅尔敦是在加入这家教会的第二年完成的受浸仪式。一年后他又进了由教会创立的“牧师学院”(“Pastors’ College”,后来改名为“Spurgeon’s College”,即“司布真学院”)接受神学装备,他也因此成了司布真的学生。在此期间,司布真的神学理念、讲道风格,以及对福音传播的热忱不但深深地感染了他,也给他后来的生命轨迹带来重大的影响。

从牧师学院毕业不久,傅尔敦便开始效法导师司布真,投入到正在兴起的英伦属灵复兴运动之中,并逐渐成长为一名备受人们尊敬的福音使者和布道家。在1879年至1894年的十五年期间内,他在英国各地不断举办布道会,大力宣讲福音,推动各地信徒的灵命复兴。随后,他又受邀来到莱斯特的“墨尔本教堂”(Leicester’s Melbourne Hall)担任牧师;在这里他牧养教会长达18年之久,服事大有果效。

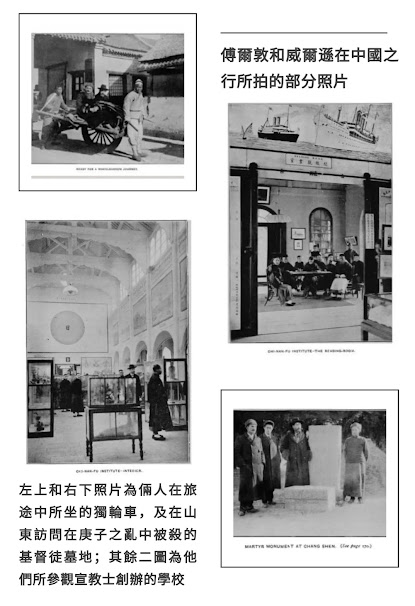

1894年傅尔敦离开墨尔本教会,进入英国浸信会传教士协会任职;到1912年他已提升到协会内务专员(Home Secretary of the Baptist Missionary Society)的职务 。在此期间,他曾先后访问了欧洲、非洲、北美和亚洲的许多国家,关怀、考察海外宣教事工及相关会务;其中也包括在1908年他作为英国浸信会历史上第二个访华使团的成员出访中国的经历。

那次他们一行从上海入境,途经汉口及北京,先后探访了山东、山西,陕西、河南等地由英国传教士建立起来的教会,以及他们所创办的学校、医院等福音慈善机构。结束访问后,他和同行的协会秘书C.E. 威尔逊联名撰写出版了《新的中国:现代旅行的故事》(New China: A Story of Modern Travel)一书,为中国北方的教会历史留下了许多珍贵的资料。对如此繁劳辛苦的服事,他本人却谦卑地表示,当时自己只不过是“一名传教的旅行者,而非传教士”(as not a missionary but a missionary traveller)。1917年,六十岁的傅尔敦被浸信会联盟一致推选为主席,成为英国浸信会领导群体中的重要一员。

除了教会服事之外,傅尔敦还是一名出色的传记作家。自1892年起,他分别为多位他所熟悉的福音重要人物撰写了传记,其中包括他的导师查尔斯·司布真、以创办了专门收养贫困儿童的“费根之家”(Fegan’s Homes)而闻名的慈善家詹姆斯·费根(James Fegan )、曾经在南非和印度宣教的著名牧师弗雷德里克·迈耶( Frederick B. Meyer ), 以及《天路历程》的作者约翰·班扬(John Bunyan)等人。即使到了晚年,他也仍然参与了多项福音事工,直到他75岁那年安息主怀。

(三)

尽管傅尔敦一生的服事取得如此的果效,然而让他在青史上留名的还是他创作的这首诗歌《但我知道》。虽然作者并没有留下相关的创作背景介绍,但我们仍然可以从他一生的生命见证和诗歌的发表时间来对此作一个大致的推测。

《但我知道》最早发表在1920年由傅尔敦编纂的《生命的恩赐》(The Gift of Life)一书中,而那时离第一次世界大战结束才不到二年。我们可以想像,经历了长达四年战争蹂躏和浩劫的英国民众,在那时要面对眼前支离破碎、满目疮痍的家园以及极不确定的未来时,内心会有多么的无助、焦虑和迷茫。因此,作为教会领导人之一的傅尔敦,在那时创作和发表的这首诗歌,显然离不开这一特殊的历史背景。

读者可能已经注意到,诗歌的每一节都是以“I cannot tell how….”(我无法诉说为何….)开头,随后再以“But this I know, ….”(但是我知道….)这样的结构展开。这种句型英文称之为 “Anaphora”(回指)和 “Repetition”(反复),即通过前后的对比和转折来增强所要表达的情感力度。

傅尔敦在诗歌中正是借用了这种表达方法,有力地阐明了关于耶稣的降世、受难及复活与信徒的生命和世界的结局之间的关系,从而引导广大民众,将眼目定睛于神的确定应许和对主耶稣大能的坚强信靠,去面对眼前破碎的世界及不确定的未来。特别是诗歌第二节所表述的: “但我知道,祂手医治我心伤,除我罪恶使我恐怖消散,凡担重担的人都能享受安息,因我的救主,为世人祂在这里”,特别贴近当时英国民众的心灵需求;而诗歌的第三、第四节中的 “ 众人必见祂荣光“, “必有一日公义的日头要普照“,“天空要响彻欢呼,千万世人要引声而高唱,天上传扬地上众口同声说道,必竟我救主,祂来到世上做王“,更是给英国信徒和民众带来了极大的信心和盼望。

诗歌发表后迅速传遍了各地,为战后欧洲各国的教会复兴注入了强大的精神动力。即便到了在百年之后的今天,这首诗歌仍然跨越了时空,持续影响着世界各地的信徒,成为人们在苦难中仰望依靠主的心灵之歌,激励他们在信仰的道路上勇敢前行。

(四)

傅尔敦在发表这首《但我知道》时所采用的曲调是来自北爱尔兰的一首民谣,调名叫“伦敦德里小调” (Londonderry Air)。该调名所包含的“伦敦德里”其实是爱尔兰一个小镇的名字。19世纪中叶一位名叫简·罗斯(Jane Ross)的民谣爱好者,在这个镇上的街上听到一位盲人艺人正在演奏她陌生的一曲子;她被那优美而动人的旋律深深吸引,遂将其记录下来。之后她将该曲子转交给爱尔兰的古典音乐学家乔治·皮特里(George Petrie),后者则将其收录在他的古爱尔兰民谣集《The Ancient Music of Ireland》中。由于该旋律并没有固有的曲调调名,故皮特里将其命名为“伦敦德里小调”。

正如罗斯和皮特里两人在评论时所一致指出的,这一曲调十分古老,特别完整地保留了爱尔兰传统的民谣风格;而爱尔兰作为欧洲民谣的故乡,其民谣的典型特点就是以柔美抒情、悠扬婉转、空灵缥缈而著称。这种风格的旋律往往可以成为表达丰富情感的绝佳载体,格外沁入人心。在英国的经典传统诗歌中,《成为我异象》就是因为使用了爱尔兰民谣的曲调而备受人们的喜爱。而《但我知道》诗歌也正是凭借“伦敦德里小调”的特有感染力,完美地配合了诗歌的主题内容,赋予作品深远的艺术魅力与灵性力量,从而使其跨越时空而流传至今,成为传统圣诗中的又一经典佳作。

表现在具体的旋律中,歌曲的前半部分在缓慢而深情的低音音阶中展开,营造出格外宁静和内省的祷告氛围,仿佛在引导听众进入对基督救恩奥秘的敬畏和思索。而进入到后半部分,从“但我知道”开始,旋律逐渐显得宽广、高昂和富有力量,以此象征信仰从沉思走向坚定,并传递了对生命与永恒的盼望的确信,从而给听众带来了强烈的情感共鸣。整首曲子始终贯彻了悠长而流畅的旋律线条和优美的抒情风格;每一段旋律都蕴含着一种温柔的力量,既不急促也不沉闷,如同涓涓细流般的自然和流畅,让人感受到不可言喻的灵性慰藉与平安。

结束的话:

亲爱的弟兄姐妹,眼前我们面临的世界同样处在极其动荡,充满了不确定性的历史时刻;虽然我们凭著自己有限的智慧,无法完全明了在这背后神的所有计画和作为,但因着基督的降生、受难和荣耀的复活,因着两千多年来亿万子民的生命见证,我们依然和当年的傅尔敦一样,全然相信主耶稣十字架救恩的真切和祂必再来应许的信实。正如圣经《启示录》所指出的:“看哪,祂驾云降临,众目要看见祂,连刺祂的人也要看见祂;地上的万族都要因祂哀哭。这话是真实的。”(启示录 1:7)

愿《但我知道》这首诗歌将我们的目光从当下的世界和个人的处境引向那将来的荣耀图景,时刻提醒自己主再来的应许是我们永恒的福分和盼望,彼此扶持,以信心和忍耐奔走前面的路,更好地活出福音的见证,直到那荣耀的日子来临!阿们!

(笔者注:曾经一位名叫Ken Bible的作者,在1996年使用傅尔敦这首诗歌同样的名字及同一个曲调创作了一首文字不同但内容相似的赞美诗歌。因为网上有关傅尔敦本人的信息及这首诗歌的创作背景介绍过于缺乏,因此很容易造成造成两者的混淆,在此予以说明)

下面我们就一起来欣赏这首诗歌。