二战传奇人物潘霍华牧师和就义前他写的《所有的美善力量》

作者:徐彬

引言:1945年4月9日,德国纳粹位于巴伐利亚州费希特尔山脉地区弗洛森堡集中营里的人似乎已经可以从远处听到盟军越过莱茵河向德国境内挺进传来的炮声。此刻天还没有完全亮,在一间牢房里党卫军看守正在匆忙对一名囚犯宣读死刑判决。在场的一位集中营医生费舍尔-惠尔琴斯(H. fischer – huellstrings)见证了以下的一幕:那位囚犯听完判决后脸上没有显露出丝毫的恐慌。他安静地接受了党卫军提出的羞辱性要求,脱光了身上全部的衣服,然后跪下来极其虔诚地向神祷告。接着他被带到了刑场,他又再一次低头做了一次简短的祷告,然后从容登上绞刑架,慷慨就义….。

这一天离该集中营被盟军解放只相差了两个星期;三个星期后希特勒在柏林帝国总理府地堡内自杀;5月7日德国宣布无条件投降。这位倒在二战胜利黎明前夕的男人就是今天我要介绍的这首《所有美善力量》诗歌作者,集大学教授、神学家、新教牧师、反希特勒双面特工、殉道者于一身的德国传奇人物迪特里希·潘霍华(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)。

潘霍华出生于1906年2月4日,是家中八个孩子中的老么。他的家族是知识份子世家。祖父曾做过德国的地方法官,父亲卡尔·邦霍费尔(Karl Bonhoeffer)更是国内精神病学和神经学领域的著名权威。母亲保拉·邦霍费尔(Paula Bonhoeffer)本人是一名教师,其祖父是德国著名的神学伦理学家,父亲卡尔·阿尔弗雷德·冯·哈斯还做过德皇凯撒威廉二世的宫廷牧师。

潘霍华出生于1906年2月4日,是家中八个孩子中的老么。他的家族是知识份子世家。祖父曾做过德国的地方法官,父亲卡尔·邦霍费尔(Karl Bonhoeffer)更是国内精神病学和神经学领域的著名权威。母亲保拉·邦霍费尔(Paula Bonhoeffer)本人是一名教师,其祖父是德国著名的神学伦理学家,父亲卡尔·阿尔弗雷德·冯·哈斯还做过德皇凯撒威廉二世的宫廷牧师。

潘霍华从小就显得比同龄的孩子兴趣更为广泛,聪颖过人,特别是弹得一手好钢琴。可到他中学毕业后突然开始将注意力转向神学,报考了柏林蒂宾根大学就读神学;在那里完成了相当于学士学位和硕士学位的国家考试后又进入柏林大学攻读神学博士专业,直到1927年获得博士学位,而那年他才年仅21岁。

当潘霍华决定要就读神学时,原本看好他音乐天赋大好前景的父母亲一度非常失望,认为对儿子而言,将来一辈子要“过一个平静又平淡的牧师生活几乎必将是一种遗憾”;多年后他父母亲才明白他们当时的想法是大错特错,而导致后来这一切变化的初因离不开潘霍华在1930年的美国之行。

因为潘霍华博士毕业时过于年轻,还不符合德国可授予神职的条件,因此他先去了西班牙巴赛隆纳一家德人教会担任了一段时间助理牧师,然后又在1930年作为交换学生前往美国纽约协和神学院短期深造。在纽约虽然只待了一年时间,但却给他后来的人生观和价值观的形成和发展带来了重大影响。

下图照片分别是纽约阿比西尼亚浸信会教堂的内外场景及非裔牧师老亚当·克莱顿·鲍威尔▼

在学校里他因为师从同一个导师而认识了黑人学生弗兰克·费舍尔;后者又介绍他去离学校不远的纽约哈莱姆黑人区的阿比西尼亚浸信会教堂(Abyssinian Baptist Church) 去教主日学课程。因此机缘,他认识了教会的非裔牧师老亚当·克莱顿·鲍威尔( Adam Clayton Powell Sr. )。老亚当不但是一名讲道极具感染力的出色牧师,也是美国有色人种协进会(NAACP)的重要成员;他曾在1917年7月与其他教会领袖和民权活动家一起发起过抗议针对黑人暴力事件的大规模游行,是一名主张社会普世福音,反对种族歧视的身体力行者。在纽约的这段期间潘霍华深受老亚当的影响,并且促使他进一步思考今后德国教会对融合不同种族所应有的责任。

在学校里他因为师从同一个导师而认识了黑人学生弗兰克·费舍尔;后者又介绍他去离学校不远的纽约哈莱姆黑人区的阿比西尼亚浸信会教堂(Abyssinian Baptist Church) 去教主日学课程。因此机缘,他认识了教会的非裔牧师老亚当·克莱顿·鲍威尔( Adam Clayton Powell Sr. )。老亚当不但是一名讲道极具感染力的出色牧师,也是美国有色人种协进会(NAACP)的重要成员;他曾在1917年7月与其他教会领袖和民权活动家一起发起过抗议针对黑人暴力事件的大规模游行,是一名主张社会普世福音,反对种族歧视的身体力行者。在纽约的这段期间潘霍华深受老亚当的影响,并且促使他进一步思考今后德国教会对融合不同种族所应有的责任。

1931年从美国回到德国后,潘霍华即被柏林大学聘请作为系统神学课的讲师,同时也被路德宗教会正式授予柏林圣马太教堂(St. Matthew’s Church)牧师的圣职。而此刻的德国又正处于一个重要的历史关头,即希特勒法西斯势力崛起的前夜。

1931年从美国回到德国后,潘霍华即被柏林大学聘请作为系统神学课的讲师,同时也被路德宗教会正式授予柏林圣马太教堂(St. Matthew’s Church)牧师的圣职。而此刻的德国又正处于一个重要的历史关头,即希特勒法西斯势力崛起的前夜。

1932年7月在德国举行的第6届国会选举中,由阿道夫·希希特勒领导的纳粹组织国家社会主义工人党成了议会的最大党派。半年后希特勒又在1933年1月30日被任命为 总理,标志着纳粹主义正式统治了整个德国。希特勒上台后不久就将其魔爪伸向教会,在全国发起了所谓的“德意志帝国教会统一”运动,企图将原本比较分散的各大教会宗派统一到纳粹主义的轨道上来,并在教会中强行推行包括废除旧约,将纳粹标志与十字架并列作为敬拜对象,以及“去犹太化”等种种明显敌基督的法西斯措施。

面临这样的环境,德国的许多教会和会众都屈服于希特勒的淫威,成为暴政下的“顺民”,某些上层人物甚至还成为其政策的拥戴者和代言人;然而此时的潘霍华却勇敢地站出来,以罕见的大无畏精神和实际行动来抵制希特勒染指教会的阴谋和企图。

1933年1月希特勒刚就任总理两天,潘霍华就公开发表广播讲话,告诫信徒要区别“领袖(Führer)”和“引诱者”(Verführer)”的不同,并且一针见血地指出“现在民众有一种倾向,就是把领袖变成偶像。而领袖也往往乐于接受崇拜;久而久之,这种人越来越善于迷惑群众,把自己偶像化,夺取神的地位”;

同年4月,他又首次以教会牧师的身份发出反对希特勒迫害犹太人的声音,声明“受洗的犹太人是我们教会的成员”;教会不能成为“把受害者绑在轮子上战车的一个辐条”;教会“不仅要为那些倒在国家战车车轮下的人包扎伤口,而且还要挡住车轮的转动!”

1934年他参与发起成立不受当局控制的“认信教会”(Confessing Church),并担任其主要发言人;同时他还负责组建认信教会在肯瓦尔德的神学院,专门培训认信教会的牧师。两年后该教会被法西斯当局宣布为非法,神学院也随之被取缔;但他仍然通过举办地下“游走神学院”的方式,继续在德国的东部地区进行牧师培训计画直到1940年。

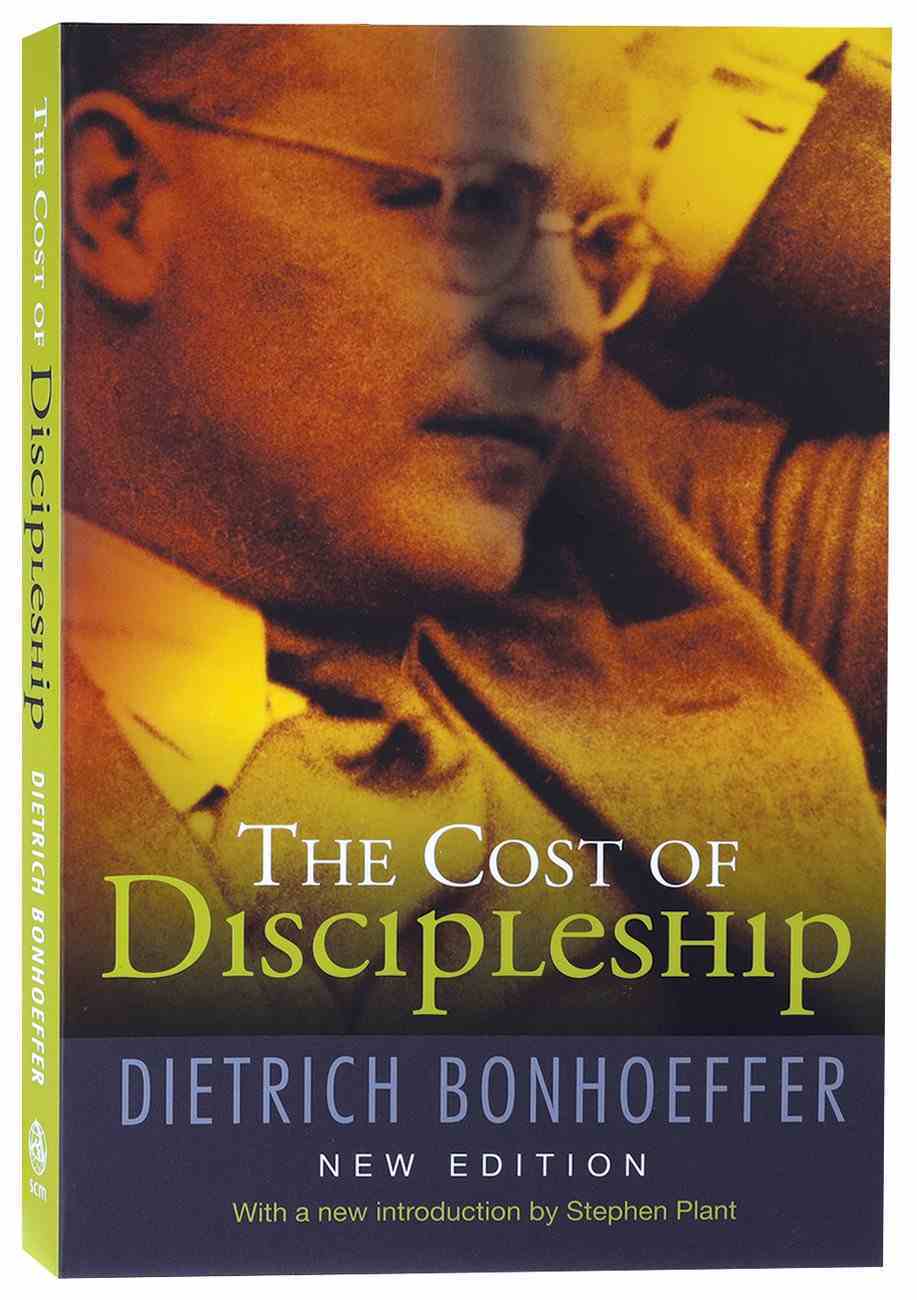

作为一位牧师潘霍华之所以敢于在那个时期以罕见的勇气站出来谴责抵制希特勒的阴谋企图,支撑他的重要信仰理念是他在1937年所写的《做门徒的代价》(The Cost of disciple)一书所表达的两种“恩典观”。 在这本书中他这样写道:“‘廉价的恩典’(cheap grace)是只要恩典,不为门徒;只要恩典,不要十架;只要恩典,不要道成肉身的耶稣”;“这种‘恩典’只讲宽恕而不需要悔改,只想洗礼而不要教会纪律,只有圣餐而不需要认罪。”“在这种‘恩典’之下,只有罪得赦免,罪人却没有称义;它让‘世界罪人的称义’变成了‘使罪和这世界称义’,上帝在耶稣基督里的恩典变成犯罪的许可证,而无需付出做门徒的代价,… 。”

在这本书中他这样写道:“‘廉价的恩典’(cheap grace)是只要恩典,不为门徒;只要恩典,不要十架;只要恩典,不要道成肉身的耶稣”;“这种‘恩典’只讲宽恕而不需要悔改,只想洗礼而不要教会纪律,只有圣餐而不需要认罪。”“在这种‘恩典’之下,只有罪得赦免,罪人却没有称义;它让‘世界罪人的称义’变成了‘使罪和这世界称义’,上帝在耶稣基督里的恩典变成犯罪的许可证,而无需付出做门徒的代价,… 。”

“而‘重价恩典’(costly grace)则是一种叫我们跟随耶稣的呼召,这种呼召饶恕了我们破碎的灵和悔罪的心。它之所以有代价,是因为它迫使我们去顺服基督的轭,去效法祂”。“这种恩典它代价高昂,因为需要付上一个人的性命;但它也是恩典,因为它给人唯一真实的生命”;“更重要的是这昂贵的恩典是神以祂儿子的生命为代价赐给我们的,但神却不认为牺牲祂儿子是昂贵的代价,为了我们把自己的儿子交了出来,神的道成了肉身”。因此“一个踏上‘重价恩典’之路的人必然会全然投入”;“当他接受基督呼召的时候,不管是父母或是妻儿,也不管是国家或传统,都不能留住他”。“人若不分担耶稣的道路、受苦和挣扎,就无法参与救赎”;“门徒之为门徒,也是在于他们分担主的受苦,遭弃绝和钉十字架。”

潘霍华的上述作为很快就引起了希特勒政权和依附纳粹的教会上层的注意和迫害。1936年8月,他被路德宗某主教称作“和平主义者和国家的敌人”;接着他在柏林大学的任教授权被正式撤销,因此失去了国家终生教职;1938年,盖世太保甚至禁止他进入柏林;1939年他被纳粹禁止在公共场合讲话,并被要求定期向警方报告他的活动;到1941年他的所有著作都被禁止发行。

潘霍华的上述作为很快就引起了希特勒政权和依附纳粹的教会上层的注意和迫害。1936年8月,他被路德宗某主教称作“和平主义者和国家的敌人”;接着他在柏林大学的任教授权被正式撤销,因此失去了国家终生教职;1938年,盖世太保甚至禁止他进入柏林;1939年他被纳粹禁止在公共场合讲话,并被要求定期向警方报告他的活动;到1941年他的所有著作都被禁止发行。

面临以上种种逼迫,潘霍华不但没有胆怯和畏惧,反而更进一步,从一个胆敢抵制和谴责法西斯政权的大无畏牧师转变成直接加入反抗希特勒抵抗运动秘密组织“阿布韦尔”,成为一名“特工”。而在这个“锐变”过程中他的二姐夫汉斯·冯·多纳尼(Hans von Dohnányi 1902-1945)起到了不可替代的重要作用。

多纳尼本人具有法律博士学位,在希特勒上台时担任过德国司法部部长的首席法律顾问,因此有机会接触到当居的机密档案;当他了解到希特勒在国内清除异己以及入侵波兰后对犹太人所犯下的种种残暴罪行后,毅然冒着极大风险将相关档秘密地保存下来,并在1939年被“阿布韦尔”(Abwehr)组织吸收成为一名特工。

“阿布韦尔”是德国在1921年成立的反间谍情报机构的名称,其德文原意是“防御”;该组织之所以用了这个名字是因为德国是第一次世界大战的战败国,在战后其军事情报运作被英法为首的协约国规定只能限于防御的原因。但该组织自1935年由海军上将威廉.卡纳里斯担任领导人之后,已逐渐演变成一个由部分不满纳粹的国防军高层以及多方势力组成的,企图推翻希特勒政权的反抗势力大本营。吸收多纳尼加入该组织的就是“阿布韦尔”的副局长汉斯·奥斯特 (Hans Oster)将军。而多纳尼和潘霍华除了姻亲关系外还是同一个名校格鲁内瓦尔德高中(Grunewald-Gymnasium)的校友,两人又具有相同的政治理念;因此多纳尼在加入“阿布韦尔”后的第二年,又以潘霍华在欧美具有广泛的人脉关系,今后可当反抗运动向盟国传达重要资讯的理由介绍他加入。

至于潘霍华为什么愿意加入这个组织内心的原因,我们可以从他在大战爆发前夕的1939年7月写给友人的一封信找到相关线索。那时他刚受邀来美国纽约协和神学院作访问教授不久,而且还可以通过申请在美国永久居留来躲开战祸和迫害,但他却决定马上返回德国。在这封信中他这样写道:“我必须和德国人民一起度过我们国家历史上的这一艰难时期。如果我不与我的人民分享这一时期的考验,我将没有权利参与战后德国的基督教生活的重建;… 。德国的基督徒将不得不面对一个可怕的选择,要么愿意他们的国家失败,以使基督教文明得以生存,要么愿意他们的国家胜利,从而摧毁文明。我知道我必须在这些选项中做出抉择。”

接下来我们可以看到潘霍华和多尼纳这对原本只是律师和牧师的知识份子在那段特殊的岁月里在“阿布韦尔”组织之内所经历的堪称传奇、虽败犹荣的经历。 随着美国在1941年12月8日珍珠港事件爆发后正式宣布加入反法西斯的同盟国阵营,以及1942年1月德军在莫斯科城下的失败,“阿布韦尔”组织加快了旨在推翻希特勒政权的各项准备;其中最为关键的两项任务分别是:除掉希特勒和争取与同盟国达成结束战争、恢复和平的协定。而潘霍华和多尼纳这俩位初来乍到的“菜鸟”特工恰恰在这两项艰难任务中都参与了特定的角色,在那段惊涛骇浪的谍战风云中留下了他们不可磨灭的个人印记。

随着美国在1941年12月8日珍珠港事件爆发后正式宣布加入反法西斯的同盟国阵营,以及1942年1月德军在莫斯科城下的失败,“阿布韦尔”组织加快了旨在推翻希特勒政权的各项准备;其中最为关键的两项任务分别是:除掉希特勒和争取与同盟国达成结束战争、恢复和平的协定。而潘霍华和多尼纳这俩位初来乍到的“菜鸟”特工恰恰在这两项艰难任务中都参与了特定的角色,在那段惊涛骇浪的谍战风云中留下了他们不可磨灭的个人印记。

我们先介绍潘霍华。他加入“阿布韦尔”之后果然不负使命,利用自己在欧美宗教界的社会关系,多次利用出访挪威、瑞典和瑞士等国机会秘密会见有关人士,向盟国透露德国反抗运动势力的存在、实力、以及期望在除掉希特勒之后与英美达成和平协议的愿景等资讯,以其获得对方的支持和配合。其中最重要的成果是他在1942年6月在中立国瑞典见到他的密友,英国圣公会的乔治.贝尔主教( George K.A. Bell), 成功地将上述资讯通过贝尔主教转达到担任英国外交部长的安东尼·艾登(Anthony Eden)手里;只因为此时的同盟国已经达成德国必须无条件投降的一致决定,他的努力在客观上无法成为现实。

我们再看多纳尼,他更是了不得,直接参与了一次代号为“闪电”的刺杀希特勒行动。1943年3月德国反抗势力计画利用 希特勒视察东部战线的机会除掉他。“阿布韦尔”组织事先设法搞到了一枚英国制造的定时塑胶炸弹,并将其伪装安放在一个装有两瓶白兰地的礼品盒里,然后由多纳尼亲自负责将其带往达斯摩棱斯克,转交给了在那里担任中央集团军的参谋长冯·特雷斯科夫(Henning von Tre-sckow)少将。(上图三人中戴眼镜的那位军官就是多纳尼)

希特勒视察东部战线的机会除掉他。“阿布韦尔”组织事先设法搞到了一枚英国制造的定时塑胶炸弹,并将其伪装安放在一个装有两瓶白兰地的礼品盒里,然后由多纳尼亲自负责将其带往达斯摩棱斯克,转交给了在那里担任中央集团军的参谋长冯·特雷斯科夫(Henning von Tre-sckow)少将。(上图三人中戴眼镜的那位军官就是多纳尼)

3月13日希特勒一行抵达斯摩棱斯克后,特雷斯科夫少将利用招待来宾的午餐会机会,委托希特勒的随从官员勃兰特上校,请他将这份“礼物”在希特勒抵达下一站目的地东普鲁士拉斯登堡陆军总部时转交给那里的史蒂夫将军。随后该“礼物”被上校作为行李带进了希特勒的专机。按事先的设定,炸弹应在飞机起飞后的第30分钟在明斯克的上空爆炸,可没想到等来的却是希特勒平安抵达目的地的消息。眼看刺杀谋图即将暴露,特雷斯科夫少将紧急派人赶在上校见到史蒂夫将军之前,以手下人拿错白兰地为名将“礼物”换回;经检查后方知道炸弹未爆原因可能是因为飞机行李仓内温度过低,未能按设计成功触发雷管撞针所至。 虽然潘霍华和多纳尼所参与的这两项行动都功亏一篑,但所幸的是他们的行动本身并没有被纳粹察觉,两人一时也都平安无事。可谁也没想到接下来他们会在另一件貌似风险不大的“特工”行动里翻船,失去了自由。原来他俩在“阿布韦尔”里还参与了一项代号为“U-7”的秘密计画,即通过为部分富有犹太人伪装成“阿布韦尔”驻外特工或教会海外代表等身份的途径来帮助他们逃离德国。这项行动开始时一直非常顺利;在他们的努力之下有14名犹太人被安全地转移到中立国瑞士。可是盖世太保秘密员警事后通过追踪犹太人银行巨额资金的非正常流动,顺藤摸瓜最终发现了幕后的操作者,由此导致潘霍华和多纳尼两人在1943年4月5日双双被捕。

虽然潘霍华和多纳尼所参与的这两项行动都功亏一篑,但所幸的是他们的行动本身并没有被纳粹察觉,两人一时也都平安无事。可谁也没想到接下来他们会在另一件貌似风险不大的“特工”行动里翻船,失去了自由。原来他俩在“阿布韦尔”里还参与了一项代号为“U-7”的秘密计画,即通过为部分富有犹太人伪装成“阿布韦尔”驻外特工或教会海外代表等身份的途径来帮助他们逃离德国。这项行动开始时一直非常顺利;在他们的努力之下有14名犹太人被安全地转移到中立国瑞士。可是盖世太保秘密员警事后通过追踪犹太人银行巨额资金的非正常流动,顺藤摸瓜最终发现了幕后的操作者,由此导致潘霍华和多纳尼两人在1943年4月5日双双被捕。

被捕之后,在一年多的审讯时间里他俩的“罪名”还局限于“违反外汇交易”和所谓的“腐败”,但在1944年7月20日,又发生了同属反抗运动组织的德军军官施陶芬贝格上校,在希特勒“狼穴”指挥部会议室引爆定时炸弹的重大事件。事件中原本被施陶芬贝格放在靠近希特勒座位附近藏有炸弹的公事包,在他借故抽身离开后被一位与会军官挪动了位置,加上炸弹爆炸后掀起的厚重橡木会议桌挡住了气浪和弹片,在场的希特勒侥幸只是腿部受了轻伤。

下图右为施陶芬贝格上校;下左二图分别为爆炸后的现场及据称是希特勒当时所穿的裤子,其裤腿部位可见被爆炸冲击导致的破残程度▼ 在事后的大规模的报复行动中,大批涉案的军方和情报界高级军官被捕。之后又在步步紧逼、剥茧抽丝的追查过程中,多纳尼保存在陆军佐林(Zossen)基地的秘密档案在1945年1月22日被盖世太保发现;接着卡纳里斯上将保存在情报局保险箱内的个人日记及部分档也在当年的4月4日被查获。至此,包括潘霍华和多纳尼在内的多名在押嫌犯所参与的众多秘密行动终被彻底曝光。希特勒在看了日记后勃然大怒,亲自下令由党卫军处死涉案要犯,于是就出现了本文开始的一幕,潘霍华在1945年的4月9日在萨克森豪森集中营集中营被处决的情形;与他同时上绞刑架的还包括“阿布韦尔”领导人卡纳里斯上将等五人;在同一天被希特勒恨之入骨的多纳尼也在另一家集中营被党卫军用钢琴的钢丝琴弦残酷勒死。

在事后的大规模的报复行动中,大批涉案的军方和情报界高级军官被捕。之后又在步步紧逼、剥茧抽丝的追查过程中,多纳尼保存在陆军佐林(Zossen)基地的秘密档案在1945年1月22日被盖世太保发现;接着卡纳里斯上将保存在情报局保险箱内的个人日记及部分档也在当年的4月4日被查获。至此,包括潘霍华和多纳尼在内的多名在押嫌犯所参与的众多秘密行动终被彻底曝光。希特勒在看了日记后勃然大怒,亲自下令由党卫军处死涉案要犯,于是就出现了本文开始的一幕,潘霍华在1945年的4月9日在萨克森豪森集中营集中营被处决的情形;与他同时上绞刑架的还包括“阿布韦尔”领导人卡纳里斯上将等五人;在同一天被希特勒恨之入骨的多纳尼也在另一家集中营被党卫军用钢琴的钢丝琴弦残酷勒死。

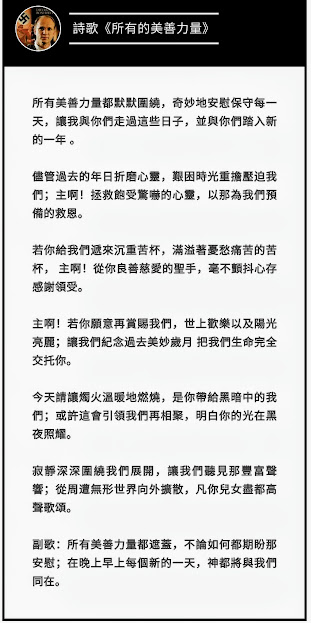

在长达近两年的铁窗生活中,潘霍华为世人留下了许多书信和诗文,其中最著名的就是今天我要介绍的这首《所有的美善力量》(Von guten Mächten/By Gentle Powers Lovingly Surrounded) 诗歌。诗歌分6节,内容如下:

在长达近两年的铁窗生活中,潘霍华为世人留下了许多书信和诗文,其中最著名的就是今天我要介绍的这首《所有的美善力量》(Von guten Mächten/By Gentle Powers Lovingly Surrounded) 诗歌。诗歌分6节,内容如下:

这首诗是潘霍华在监狱里写给自己的未婚妻玛丽亚·冯·韦德梅尔九首诗歌中的最后一首,从内容看应该是写于接近1945年的元旦,离他被处死只剩下百日左右的时间。从诗歌里我们可以充分看到潘霍华之所以坦然面对囚禁的折磨和死神的威胁背后支撑他的强大信仰支柱,那就是诗歌中所说的有神与他的“同在”,“神预备的救恩”,神在“黑夜”中对他的“光照”、“带领”和“安慰”,以及将来“与神再相聚”的盼望;而所有这些都构成了“围绕”和“遮盖”他的“美善”力量,让他“心存感谢”地去“领受满溢着忧愁痛苦的苦杯”,把自己的“生命完全交托给神”,… 。

如果我们再结合潘霍华在生命的末了通过一名英国囚犯带给贝克主教的那段遗言,就更能够理解他写下这首诗歌时的精神升华:“This is the end—for me, the beginning of life.” (这是终局,但对我来说却是生命的开始!)

亲爱的弟兄姐妹,第二次世界大战炮火硝烟的散去虽然已经超过了四分之三世纪,但主耶稣所预言的「民族要起来攻击民族,国家要起来攻击国家,并且到处要有饥荒、瘟疫和地震」(马太福音24:7;圣经思高本)等末世特征却仍然活生生地在我们的现实世界中浮现。时过不久席卷各国的新冠病毒和眼下正在燃烧的俄乌战火更是明证。展望未来,还必定还会有更严重的疾病、灾难、争战、和逼迫在等待着我们。但正如铭刻在弗洛森堡集中营潘霍华等六名抵抗战士就义处那块纪念碑上的经文所说的:「因为神赐给我们的,不是胆怯的心,乃是刚强、仁爱、谨守的心」(提摩太后书1:7);有了祂这样的“美善力量”遮盖,我们必不至于恐惧和害怕。

亲爱的弟兄姐妹,愿你我从潘霍华的人生和这首诗歌中得到启示和感悟,摒弃潘霍华所批判的那种“廉价恩典”观,牢记我们是被“重价赎回来的”天国子民,背起十字架跟随主耶稣(哥林多前书6:20),把我们的生命完全交托给神,在任何环境下都坚守我们的信仰,直到主耶稣再临的日子到来!

因为潘霍华的巨大影响力,为他这首歌谱曲的版本竟然有七十种之多,但最出名的版本就是由以下视频中这位

钢琴弹奏者Siegfied Fietz在1970年创作的旋律:▼